Sud-Soudan : le chemin difficile vers la consolidation de la paix

Depuis l'éclatement de la dernière phase du conflit armé au Soudan du Sud en décembre 2013, causée par des divergences au sein du parti au pouvoir qui ont entraîné des affrontements entre les factions fidèles au président Salva Kiir (APLS) et celles de l'ancien vice-président Riek Machar (APLS-IO), le pays a été impliqué dans une guerre civile sanglante qui a causé environ 400 000 décès et plus de 2 millions de personnes déplacées de force par la violence, devenant, selon les données de l'Agence des Nations Unies pour Réfugiés (UNHCR), dans la plus grande crise de réfugiés en Afrique et la troisième au monde derrière la Syrie et l'Afghanistan. Bien qu'en août 2015, un accord de paix, la belligérance et le manque d'engagement des parties aient été obtenus grâce à des pressions importantes de la communauté internationale, il n'a pas permis de mettre fin à la violence et de consolider la paix dans le pays plus jeune homme du monde, qui a obtenu son indépendance en 2011.

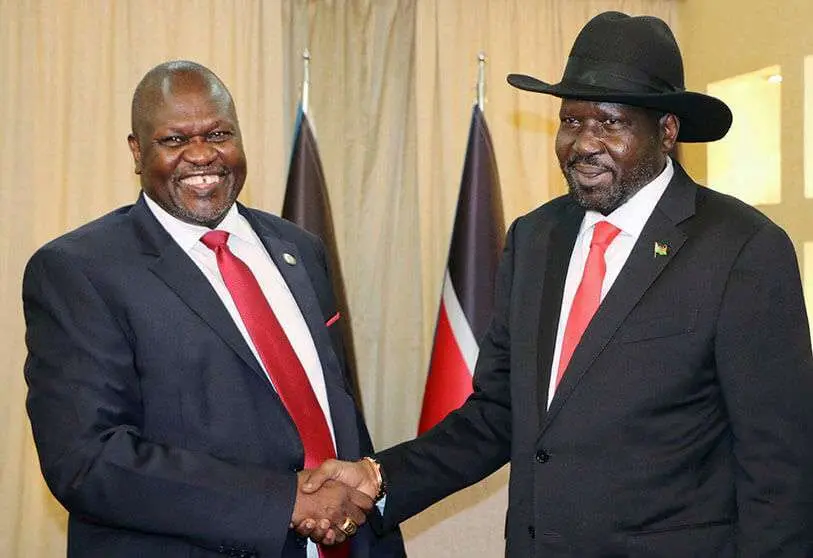

En septembre 2018, le gouvernement APLS-IO et les rebelles ont réaffirmé leur attachement à la paix, en signant l'Accord revitalisé sur la résolution des conflits en République du Soudan du Sud (R-ARCSS). Cet accord a récupéré la base de l'accord de paix de 2015 et a établi une série d'engagements, qui ont souligné la création d'une période de pré-transition de huit mois pour mettre en place un gouvernement de coalition de transition prévu pour mai 2019, ce qui représente une condition avant la tenue d'élections libres en 2022. Cependant, en mai, cet objectif n'a pas été atteint, et les parties, sous la médiation du groupe régional africain, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) - qui sert de principal acteur de médiation - ont accepté de prolonger pendant six mois, jusqu'au 12 novembre 2019, la période de transition. La prolongation du délai était due à l'incapacité de résoudre les aspects fondamentaux avant la formation du gouvernement d'unité attendu, dont les principaux problèmes non résolus sont la construction de l'armée unifiée, les aspects liés au contrôle de sécurité dans la capitale, Juba, pour faciliter le retour dans le pays à Riek Machar (exilé au Soudan) ou la question de l'établissement du nombre d'Etats et de leurs limites territoriales. Cependant, une fois encore, le délai n'a pas été respecté et, fin octobre, Kiir et Machar ont de nouveau demandé une nouvelle prolongation des délais de transition, arguant que les conditions n'étaient pas adéquates et que la formation d'un gouvernement pouvait risquer le cessez-le-feu convenu. Le 7 novembre, lors d'un sommet d'urgence en Ouganda sous la médiation du président ougandais Yoweri Museveni, le président du Conseil souverain du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, et l'envoyé du Kenya, Kalonzo Musyoka, Kiir et Machar ont convenu une nouvelle prolongation du terme de 100 jours, maintenant prévue pour le 22 février 2020.

Les principales difficultés à façonner le gouvernement de transition souhaité se rapportent aux écarts entre les aspects de sécurité et la division administrative du pays. En ce qui concerne le premier point, des progrès ont été accomplis dans la prise en charge des accords des parties concernant la formation d'une unité de protection chargée d'assurer la sécurité des fonctionnaires à Juba pendant la période de transition, ainsi que la création d'une autre unité Spécial, appelé Republican Guards, qui sera chargé de protéger les chefs de l'opposition. À son tour, il a été convenu d'avancer dans la constitution de la Commission du désarmement, de la démobilisation et de la réhabilitation (DDR), sans même la lancer, qui prévoit la formation de forces armées composées de 83 000 soldats. Cependant, les progrès sont encore loin de la réalisation de mesures efficaces de confiance et de sécurité qui font que Riek Machar et les membres de la SPLA-IO retournent à Juba pour pouvoir former le gouvernement de transition.

En revanche, peu de progrès ont été réalisés dans la résolution de la question controversée de la division administrative du territoire et de la localisation des frontières de l'État. Cet aspect se situe comme l'aspect le plus critique pour sortir de l'impasse entre les parties, puisque les divergences existantes sur le nombre et la limite territoriale des Etats, s'inscrivent dans une logique complexe de répartition du pouvoir des deux factions. Sans progrès dans ce domaine, il y a peu de chances de prospérer dans la consolidation de la paix dans le pays. Avant le début de la guerre civile, le Sud-Soudan était composé de 10 États, où les gouverneurs des États avaient un pouvoir considérable en termes d'accès aux ressources et d'influence sur les nominations politiques jusqu'au niveau local. Ces frontières sont très importantes dans un pays profondément divisé sur la base d'affiliations ethniques et politiques, car elles peuvent déterminer quel groupe ethnique domine chaque État et bénéficie de ses ressources, y compris le pétrole. Avant le début de la guerre, Riek Machar avait exigé une redistribution de 21 États, sur la base des lignes ethniques, pour faciliter la gouvernance des deux factions dans le pays. Cependant, le gouvernement de Salva Kiir a procédé à une reconfiguration, d'abord de 28 États, puis de 32, ce qui a favorisé sa base politique et généré de forts désaccords dans certains États alliés à Machar qui ont vu comment la nouvelle répartition administrative-territoriale réduisait leur pouvoir et distribuait leurs terres à d'autres groupes.

Bien que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), l'IGAD et la troïka (États-Unis, Norvège et Royaume-Uni) fassent pression sur les parties par le biais de sanctions pour qu'elles règlent les questions en suspens et forment le gouvernement de transition souhaité, il ne semble pas qu'un véritable accord soit conclu dans les prochains jours, qui fera place à une nouvelle phase de transition qui apportera la stabilité et la paix que la population attend avec tant d'impatience. À tout cela, il faut ajouter l'émergence de nouveaux acteurs armés irréguliers qui ne reconnaissent pas les factions de Salva Kiir et de Riek Machar comme des interlocuteurs valables dans la construction de la paix et, par conséquent, n'ont pas ratifié l'accord de paix maintenant la guerre, principalement dans la région de l'Équatoria. Des organisations telles que le Front de salut national (NAS) dirigé par Thomas Cirillo, le Mouvement démocratique du peuple (PDM) dirigé par Hakim Dario ou le groupe dirigé par l'ancien général sud-soudanais Paul Malong, le Front uni du Sud-Soudan (SSUF/A), représentent de nouvelles menaces qui rendent difficile la fin de la violence dans le pays.