La Serbie ou comment une démocratie peut mourir

"Les démocraties peuvent échouer non pas aux mains de généraux, mais de dirigeants élus, de présidents ou de premiers ministres qui subvertissent le processus même qui les a portés au pouvoir. [...] C'est ainsi que les démocraties meurent aujourd'hui. Les dictatures pures et simples, qu'il s'agisse du fascisme, du communisme ou des régimes militaires, ont pratiquement disparu de la scène. Les coups d'État militaires et autres usurpations violentes du pouvoir sont rares. Des élections sont organisées régulièrement dans la plupart des pays. Et si les démocraties continuent d'échouer, elles le font d'une autre manière. [...] Aujourd'hui, le recul démocratique commence dans les urnes".

C'est par cet argument que Steven Levitsky et Daniel Ziblatt commencent leur livre "How Democracies Die", et bien que ces phrases ne soient qu'une introduction à une analyse beaucoup plus profonde, elles reflètent parfaitement ce qui se passe en Serbie.

Il y a un peu plus d'un mois, la Serbie a voté sur la composition de son parlement et de plus de 60 municipalités, marquant la quatrième fois que le dirigeant serbe Aleksandar Vučić et son parti, le Parti progressiste serbe (SNS), avançaient des élections au cours des douze années où ils ont été au pouvoir. Il n'a pas manqué de personnes qui, face à cet appel aux urnes, ont tenté d'éclairer la situation politique du pays balkanique, parmi lesquelles Peter Techet qui, lors d'un séminaire organisé par l'Institut pour la région du Danube et l'Europe centrale (IDM) a dit très justement : " La Serbie est un exemple de démocratie illibérale qui montre qu'une démocratie peut être détruite par l'organisation constante d'élections ".

Ce n'était pas un secret, non seulement de la possible fraude électorale qui se profilait, mais aussi de l'iniquité avec laquelle les autres partis partaient. L'utilisation par le SNS des ressources publiques pour sa campagne, son contrôle de la plupart des médias du pays, l'intimidation - et toutes sortes d'attaques - contre ses opposants politiques et l'utilisation de tout le réseau clientéliste créé au fil des ans par le SNS étaient des facteurs qui avaient déjà été dénoncés - et démontrés - avant les élections. Le think tank serbe CRTA a dénoncé que "la phase initiale de la campagne pré-électorale a été caractérisée par des inégalités entre les participants à la course électorale, notamment en ce qui concerne les avantages obtenus par les partis au pouvoir en abusant des institutions, ce qui continue à brouiller davantage la ligne de démarcation entre eux et l'Etat. Des doutes subsistent également quant à l'intégrité du processus électoral, selon le premier rapport intérimaire d'observation électorale à long terme du CRTA, présenté le 23 novembre au Centre des médias de Belgrade".

Malgré tout cela, les élections ont eu lieu le 17 décembre et, une heure à peine après la fermeture des bureaux de vote, le SNS revendiquait déjà la victoire. L'opposition n'a pas voulu l'admettre. En fait, Miroslav Aleksić, leader de la coalition de gauche " Serbie contre la violence ", le principal front d'opposition à Vučić, a déclaré qu'" il n'y a aucune chance pour le SNS de gagner à Belgrade ". En outre, Aleksić a dénoncé le fait qu'avant les élections, 40 000 nouvelles cartes d'identité avaient été délivrées à des non-résidents et a souligné que les plus grands bureaux de vote de la capitale n'avaient toujours pas été dépouillés.

À leur tour, les entités locales et internationales, y compris les observateurs de l'OSCE et du Parlement européen, n'ont pas tardé à condamner la fraude et la manipulation électorales.

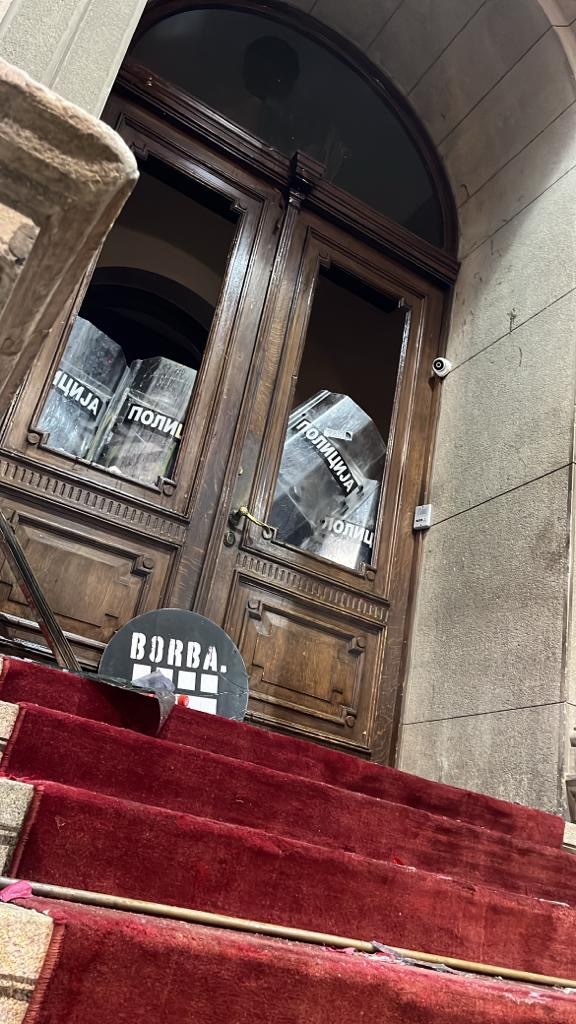

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que dans les jours qui ont suivi l'annonce du résultat des élections, les principales rues de Belgrade aient été envahies de citoyens refusant le résultat et exigeant la tenue de nouvelles élections, en particulier à Belgrade, où l'on s'attendait à ce que l'opposition l'emporte. "Nous sommes dans la rue pour demander l'annulation et la répétition des élections. Nous sommes contre la violence ; la violence que nous subissons depuis des années sous ce gouvernement est de plus en plus grande", a déclaré Nikola Pavlovic, dans l'une des rues de la capitale serbe coupée par les étudiants de l'université de Belgrade lors de ces manifestations.

Les manifestations qui n'ont pas encore cessé, et qui ont atteint plus de dix mille manifestants, ont coupé les principales rues de la capitale, bloqué l'accès aux bâtiments institutionnels et ont déjà donné lieu à des dizaines d'arrestations.

Le président du Parti de la liberté et de la justice et membre de la Coalition serbe contre la violence, Dragan Đilas, écrivait quelques jours plus tard dans POLITICO : " avec le soutien de nombreux jeunes, qui en avaient assez de vivre dans un pays où la violence est courante et où les institutions ne comptent pas, nous avons invité les citoyens à protester pacifiquement jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites, tandis que Marinika Tepić et d'autres membres du Parlement poursuivent leur grève de la faim ".

Les réactions à ces mobilisations ne se sont pas fait attendre, et comme c'est souvent le cas dans les Balkans, notamment en Serbie, les accusations des blocs hégémoniques de la politique internationale européenne ont suivi. Vučić n'a pas hésité à affirmer qu'il avait des "preuves irréfutables" que l'Occident attisait les flammes de ces protestations. Une théorie reprise à Moscou, puisque la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré à l'agence de presse étatique RIA Novosti que "les tentatives de l'Occident de déstabiliser la situation dans le pays [Serbie] sont évidentes".

Ces accusations n'ont pas été bien accueillies par le bloc occidental et ont conduit le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, à appeler les dirigeants de l'ensemble de l'échiquier politique serbe à maintenir un "dialogue constructif", en rejetant les récits de désinformation diffusés par la Russie.

Mais comme l'écrit Dilas, " initialement, Bilčik n'a même pas remarqué les irrégularités significatives dans les élections. Plus surprenant encore, il n'a pas réagi aux insultes et aux violences verbales subies par les observateurs électoraux nationaux et internationaux qui ont parlé publiquement de ses conclusions. Malheureusement, nous en sommes venus à nous attendre à un tel comportement de la part de nos partenaires occidentaux".

Il n'a pas tort, la dérive autocratique de Vučić est loin d'être silencieuse. Selon la constitution serbe, le pouvoir exécutif appartient au gouvernement, dirigé par le Premier ministre, ce qui laisserait le rôle du président largement cérémoniel. Vučić a été Premier ministre à deux reprises, de 2014 à 2016, puis (après avoir convoqué des élections anticipées) de 2016 à 2017, lorsqu'il a été élu président. Sa remplaçante a été Ana Brnabić, qui fait également partie du SNS. Dans la pratique, cependant, la position de Vučić en tant que chef de parti lui donne le contrôle de la majorité parlementaire et donc aussi du gouvernement. Brnabić ne dispose pas de sa propre base de pouvoir et reste un fidèle soutien du président.

En 2019, un rapport du Parlement européen expliquait déjà le déclin de la liberté de la presse, la concentration du pouvoir dans la figure de Vučić, le manque de transparence électorale et d'indépendance juridique dans le pays, ainsi que le harcèlement des organisations civiles. Ce même rapport, qui ne disait rien que les organisations non gouvernementales serbes ne dénonçaient déjà depuis des années, reflétait la violence présente dans les institutions serbes.

Consciente et lassée de cette situation, la société civile serbe est descendue dans la rue en mai dernier. Et elle ne s'est pas arrêtée avant les élections du 17 décembre. Chaque vendredi, des centaines de personnes ont envahi les rues de Belgrade pour réclamer la fin de cette violence. Ces manifestations se sont étendues à d'autres villes serbes. De ces mobilisations est née l'opposition. Elles ont également fait naître l'espoir de voir les élections de décembre se tenir. Ce sont elles qui ont contraint Vučić, d'une certaine manière, à avancer les élections ; le leader serbe les a appelées comme une stratégie pour que son poids au niveau national l'aide, à son tour, à remporter les élections municipales. Je répète les mots prononcés par Techet lors de ce séminaire : "on peut détruire une démocratie en organisant constamment des élections".

Mais la collation et les manifestations "Serbie contre la violence" ont donné une atmosphère différente à ce jour d'élection. Ce n'est pas que la victoire du SNS aux élections législatives était remise en cause, mais on prédisait au parti au pouvoir la perte de la capitale. Un coup dur pour Vučić.

S'il est une chose qui distingue le bloc des Balkans occidentaux, c'est la force de ses mouvements sociaux. Au cours des deux dernières décennies, les démonstrations de force de la société civile n'ont pas manqué, avec plus ou moins de succès. À cet égard, je ne peux manquer de mentionner l'analyse de Fernando Esteso pour le portail européen des Balkans occidentaux, "Leçons en couleur : ce que les manifestations en Serbie peuvent apprendre de la Macédoine du Nord". Dans ce texte, l'expert des Balkans rappelle la révolution colorée de 2016 en Macédoine du Nord, lorsque les sociétés civiles macédoniennes ont passé des mois à réclamer des élections et d'autres mesures dans ce petit pays des Balkans. Selon Esteso, "le grief général indiscutable [qui a conduit à ces manifestations] était la perception générale de l'injustice et de l'impunité politique entourant Gruevski et son gouvernement dirigé par le VMRO-DPMNE".

L'expert, tout en étant conscient des différences entre les contextes politiques des deux pays et des deux époques, souligne que "les manifestations de 2016 et de 2023, ainsi que de nombreuses autres manifestations intermédiaires, sont des épisodes de la même époque, lorsque les citoyens des régimes illibéraux des Balkans occidentaux descendent dans la rue pour exprimer leurs griefs et leur indignation à l'égard de l'élite. Dans les deux cas, l'explosion sociale de frustration et de colère s'est heurtée au refus d'élites non responsables, qui ont rejeté les demandes du mouvement et organisé des contre-manifestations pour les délégitimer. Un élément clé de ces deux mouvements est leur nature transversale et décentralisée : alors qu'ils sont nés et ont conservé leur soutien central à Skopje et Belgrade, ils se sont rapidement répandus dans tout le pays et sont devenus un mouvement interurbain global dont les revendications résonnent bien au-delà des capitales".

Depuis plus d'un mois, à l'exception des célébrations du Noël orthodoxe, les Serbes sont dans la rue pour protester contre les fraudes électorales qui ont été prouvées depuis longtemps. Plus de 450 violations ont eu lieu le 17 décembre. L'actrice Svetlana Bojković, qui fait partie de ProGlas, une initiative formée par des intellectuels et des personnalités serbes appelant à la participation électorale, a présenté les rapports provenant de tout le pays et détaillant les tactiques employées pendant les élections.

La liste comprenait des cas de patients cancéreux en attente de greffe manipulés pour soutenir le parti au pouvoir en échange d'un déplacement vers le haut de la liste des donneurs ; l'incitation de personnes âgées avec des incitations monétaires pour changer de résidence ; et des citoyens décédés réapparaissant sur les listes électorales.

Aleksandar Vučić refuse une nouvelle élection en affirmant que la " Serbie contre la violence " encourage de telles manifestations puisqu'elle n'a pas obtenu les résultats escomptés, notamment à Belgrade. Et suite à ces déclarations du toujours président, les résultats officiels ont été publiés le 3 janvier par la Commission électorale serbe : le Parti socialiste serbe a obtenu 46,75 % des voix, tandis que la Serbie contre la violence en a obtenu 23,66 %.

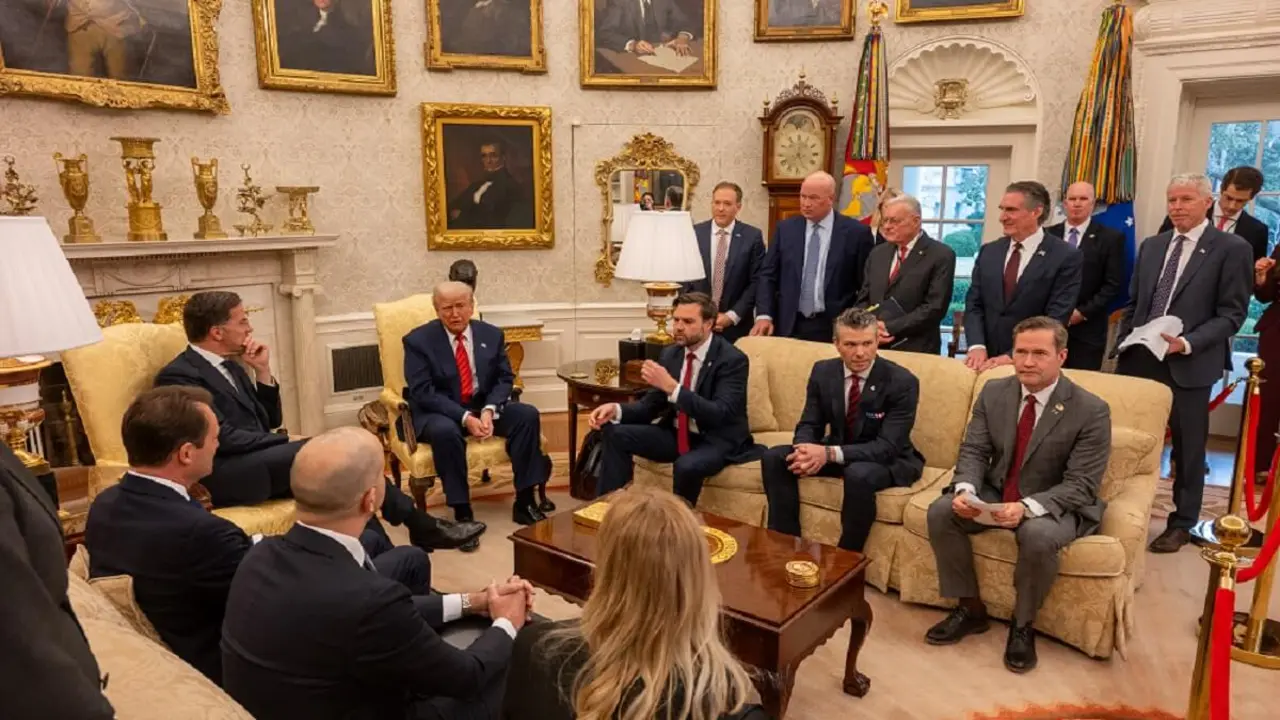

Une fois de plus, les résultats n'ont pas fait l'objet d'un consensus. Ainsi, le vendredi 18 janvier, POLITICO a publié une lettre dans laquelle de hauts responsables politiques européens demandaient à Ursula von der Leyen d'enquêter sur les élections serbes. Vingt-quatre signataires, dont Michael Roth, président de la commission des affaires étrangères du parlement allemand, et son homologue français, Jean-Louis Bourlanges, ainsi que les présidents des commissions des affaires étrangères ou européennes de toute l'UE, ainsi que du Royaume-Uni, de la Moldavie et de l'Ukraine.

Comme indiqué précédemment dans ce texte, le régime de plus en plus autocratique de Vučić en Serbie n'est ni nouveau ni inconnu, mais l'UE a choisi non seulement de détourner le regard, mais aussi de danser au diapason du dirigeant serbe afin de le rapprocher du giron occidental et de l'éloigner de Moscou. Une stratégie qui non seulement ne fonctionne pas, mais a donné à Aleksandar Vučić un sentiment d'impunité, et aux Serbes un sentiment d'abandon. Comme le souligne Dimitar Bechev, chercheur à Carniege Europe, "on pourrait penser que le pays a depuis longtemps dépassé les bas-fonds de 1990. Cependant, certains Serbes ont le sentiment que l'horloge a été ramenée à l'époque de l'ancien président Slobodan Milošević".

L'érosion de la démocratie en Serbie est évidente, mais l'absence de prise de conscience de ce phénomène l'est tout autant. Toutefois, les réactions dans le pays montrent que la dynamique est en train de changer ; bien qu'il contrôle l'ensemble de l'appareil d'État, le SNS a perdu Belgrade - en dépit de ce que disent les résultats -, ce qui laisse une opportunité pour un véritable changement. Et les gens sont dans la rue pour le réclamer.

"Il existe des voix démocratiques fortes sur le terrain, mais elles doivent être organisées, gérées et canalisées", explique Maja Stojanovic, directrice exécutive de Civic Initiatives, pour le Centre for European Policy Analysis (CEPA). "Il est nécessaire d'utiliser des instruments juridiques nationaux pour montrer qu'ils sont contrôlés et ne fonctionnent pas ou, espérons-le, pour encourager certaines voix désobéissantes au sein de ces structures", poursuit-elle, mais, en outre, "la Serbie démocratique a besoin du soutien d'un Occident fort et uni".

Fareed Zakaria définit depuis longtemps le terme de démocratie illibérale, et la Serbie est un régime qui relève de ce concept, au même titre que la Hongrie ou la Turquie. Une absence de liberté constitutionnelle dont les Serbes veulent se débarrasser et manifestent depuis des mois. Et ils ont demandé à l'UE de le faire. L'enquête électorale est nécessaire. Il est nécessaire d'écouter les demandes de la population. La démocratie en Serbie doit être sauvegardée ou nous la verrons mourir. Pour reprendre les mots de Stojanovic : "la balle est dans notre camp. Il est temps d'agir".