L'Arctique. Le grand atout russe (I)

Au début du mois de septembre dernier, nous avons commémoré le 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui a changé à jamais l'ordre mondial et a façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui.

Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre dire que le monde connaît la plus grande période de paix que l'homme ait jamais connue. Cette déclaration ne s'applique évidemment qu'à ce que nous appelons le monde développé, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord, peut-être dans un geste prétentieux envers ceux qui, depuis la fin de la guerre, ont subi toutes sortes d'affrontements guerriers sur leur territoire.

Mais cette paix n'a pas été et n'est pas exempte de tensions, même dans de nombreux cas, parler de paix ne serait approprié que si nous l'entendons comme l'absence de confrontation armée entre les pays avec leurs armées respectives.

Le moment présent n'est pas exempt de telles tensions, et malgré les apparences, il y a parfois une certaine nostalgie pour ces temps où la guerre froide, avec l'équilibre fourni par une destruction mutuelle assurée, favorisait une situation où les menaces étaient beaucoup plus claires et l'ennemi pleinement identifié.

Mais avec la chute du mur et la désintégration de l'Union soviétique, tout est devenu plus vague et plus instable. La politique du bloc a apporté une « stabilité tendue » qui a rendu tout plus prévisible. D'autre part, dans le scénario actuel, même si nous ne le percevons pas de cette façon, les menaces se sont multipliées, l'instabilité est beaucoup plus grande et l' « équilibre géopolitique » est beaucoup plus difficile à maintenir. De nouveaux acteurs sont apparus, de nouveaux pouvoirs sont apparus et les menaces se sont multipliées.

Et dans ce nouveau scénario, on peut identifier des zones potentiellement dangereuses où des intérêts croisés peuvent déclencher plus qu'un conflit local ou régional. Sans être alarmiste et en utilisant une comparaison de marin, 75 ans de « mer d’huile » ne peuvent être que le prélude à une nouvelle tempête. L'histoire est entêtée et se répète toujours.

Parmi les domaines auxquels nous faisons référence, nous pouvons en citer trois principalement. L'un d'eux est le Sahel, dont l'instabilité traditionnelle des pays de la région, le phénomène du terrorisme djihadiste, les intérêts qui génèrent tout le trafic illicite qui traverse ce vaste territoire et des frontières pratiquement impossibles à contrôler, en font un point susceptible de générer un conflit qui touchera pleinement l'Europe et dont les conséquences seront imprévisibles, en particulier pour l'Espagne.

Le deuxième point qui peut potentiellement générer une tension généralisée est un classique, mais il semble actuellement oublié. Et ce n'est rien d'autre que la région du Liban, d'Israël, de la Syrie et de l'Iran. Depuis la guerre de 2006, et après la participation internationale au renforcement de la mission des Nations unies, la UNIFIL (la plus longue de l'histoire de l'ONU, soit dit en passant), sauf en certaines occasions, la communauté internationale n'a pas prêté beaucoup d'attention à ce qui s'y passe. Mais la réalité est que le Hezbollah continue à contrôler le sud d'un pays qui est en même temps confronté à une pression migratoire brutale en raison de la guerre en Syrie, et que précisément sa frontière avec ce pays est un champ de bataille fréquent entre Israël et la milice du Cheikh Nasrallah. Ces derniers jours ont vu une escalade presque sans précédent des affrontements armés et l'issue d'un nouvel affrontement armé ouvert pourrait conduire à une escalade incontrôlée.

Enfin, les aspirations d'une Russie qui cherche à consolider son rôle de puissance mondiale sont une source potentielle de tension à l'échelle mondiale. Il y a plusieurs raisons à cela. L'implication de la Russie dans le conflit en Syrie a signifié un saut qualitatif dans sa politique étrangère et de défense. Une manifestation claire de sa participation au concert international pour la défense de ses intérêts ou de ceux de ses alliés. Ce n'est pas du tout condamnable, puisque c'est la même chose que ce que d'autres font depuis des décennies. À ce niveau, nous devons également envisager l'intention d'offrir un contrepoids à l'OTAN dans ce nouveau rôle d'organisation qui veille à l'ordre et à la paix dans le monde. Ce rôle est le résultat de la nécessaire recherche de sens après la fin de la guerre froide et la disparition de l'URSS et du Pacte de Varsovie.

L'occupation de la Crimée et le conflit de Donbass qui, malgré ce que beaucoup pensent et malgré sa disparition des médias, est toujours pleinement actif, était un autre message très clair à l'époque sur le chemin que la Russie est prête à parcourir pour atteindre ce qu'elle considère comme sa place légitime. Ce conflit doit être compris comme un moyen de confronter directement et sans ambiguïté les intentions de l'OTAN, et il est passé très près de s'étendre aux pays baltes dans une escalade sans précédent. En fait, ce qui peut être considéré comme la première phase du nouveau concept de « guerre hybride » a été lancé dans ces républiques. Nous ne pouvons pas non plus oublier, en rapport avec cette question, le problème de l'enclave de Kaliningrad. C'est un véritable talon d'Achille pour la stabilité et fera bientôt l'objet d'un travail plus approfondi.

Mais au sein de la section russe, il y a un problème spécifique qui touche une région donnée et c'est sans doute un point clé qui va générer des frictions qui pourraient potentiellement conduire à des tensions très dangereuses : il s'agit de tout ce qui concerne la région arctique, et nous allons y consacrer les pages suivantes.

L'une des conséquences de l'avancée du changement climatique est le dégel polaire progressif. Et sa progression est directement proportionnelle à l'augmentation de l'importance stratégique de la région arctique.

Peu à peu, les zones polaires deviennent plus accessibles et, avec elles, la possibilité d'exploiter la richesse des ressources naturelles qui s'y cachent. En outre, il y a tout lieu d'espérer qu'à moyen ou long terme, la région deviendra une voie de transit pour le trafic mondial de marchandises entre l'Europe et l'Asie.

En conséquence, ces dernières années, cette région du monde a connu un regain d'intérêt politique, économique et militaire. Ce n'est pas en vain que les pays qui partagent la côte arctique, les États-Unis, le Canada, la Norvège, le Danemark (avec le Groenland) et la Russie, ont déjà pris des décisions qui la concernent ou ont même effectué certains mouvements au-delà des mots.

En 2008 déjà, Scott Borgerson avait souligné le risque que la rivalité entre les pays ayant des intérêts dans la région et la course aux ressources conduisent à une politique d'armement risquée de militarisation de la région. Selon lui, la situation pourrait devenir très préoccupante en raison de l'absence de structures qui permettraient de coordonner un développement ordonné de la région et même d'effectuer des tâches de médiation politique pour résoudre les conflits ou les divergences concernant l'utilisation des ressources et l'exploitation des voies de circulation maritime.

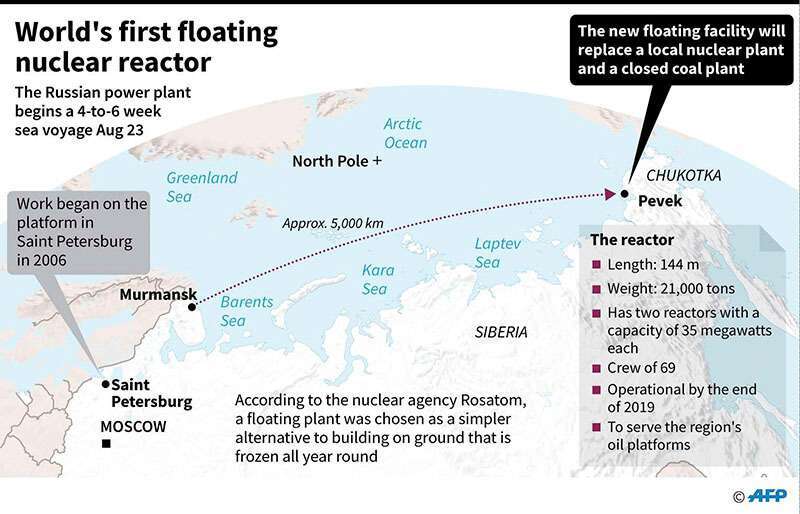

Le 23 août, l'Akademik Lomonosov, la première centrale nucléaire flottante construite par la Russie, a entamé son voyage de plus de 5 000 kilomètres à travers l'Arctique. Il est évident que l'événement a été entouré d'une énorme controverse suscitée par différents mouvements environnementaux, mais ce n'est pas l'objet de ce document.

Il convient de noter que ce n'est pas la première fois qu'un dispositif de ce type est mis en service. Entre 1968 et 1975, les États-Unis ont utilisé une plate-forme nucléaire flottante similaire à Sturgis, au Panama.

Ce qui est intéressant de notre point de vue est le fait que cette étape est une pierre de plus sur la route que la Russie est en train de construire dans sa politique dans la région.

La destination finale de la centrale, équipée de deux réacteurs KLT-40S, qui sont une évolution de ceux qui équipent un cargo et deux brise-glaces, et qui peuvent générer 35MW chacun, est la ville de Pevek, en mer de Sibérie orientale, où elle fournira de l'énergie à une usine de dessalement et à plusieurs plateformes de forage.

La stratégie de la Russie dans l'Arctique est dominée par deux grands discours qui orientent sa politique étrangère dans deux directions qui peuvent à première vue sembler contradictoires, voire opposées.

D'une part, nous avons un discours que l'on pourrait qualifier de réalisme géopolitique à caractère nettement patriotique et qui fait appel à des concepts tels que « explorer », « gagner », « conquérir » l'Arctique et projeter la puissance russe, y compris militaire, dans la région au profit des intérêts nationaux. C'est cette ligne qui a préconisé et facilité le développement des capacités militaires russes dans la région. À ce courant s'oppose le concept de relations internationales dominé par le libéralisme, inspiré par le droit et avec un discours axé sur la modernisation, caractérisé par l'utilisation de termes tels que « négociation », « coopération », « objectifs communs » et qui a pour axiome pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, opèrent dans la région arctique, qu'il s'agisse de pays ou d'entreprises, que tous obtiendront de plus grands avantages s'ils coopèrent pacifiquement entre eux.

Jusqu'à présent, le discours libéral a été dominant, et c'est donc le ministère des affaires étrangères qui a conçu et dirigé les grandes lignes de la politique russe dans l'Arctique avec le soutien du ministère des transports et du ministère de l'énergie. Contre cette position, nous trouvons le Conseil national de sécurité et le ministère de la défense qui ont tenté de faire prévaloir le discours arctique de la Russie ou du moins de l'influencer par leur réalisme géopolitique.

Le président Poutine, pour sa part, a jusqu'à présent préféré laisser le monde extérieur imposer ses thèses et tracer les lignes de la stratégie russe à l'égard de l'Arctique, sans doute dans un exercice de pragmatisme politique en menant des actions qui servent au mieux les intérêts russes. Quoi qu'il en soit, il est important de faire une remarque : bien que tous deux aient tendance à ne pas être d'accord sur les méthodes à employer, ils maintiennent en fait un certain point d'accord concernant l'objectif général de la politique russe dans l'Arctique : utiliser les immenses ressources énergétiques que la région possède pour garantir le rétablissement et la continuité de la position de grande puissance de la Russie lorsque celles fournies actuellement par la région sibérienne commenceront à diminuer. Ce processus de déclin de la production de pétrole et de gaz devrait se poursuivre au plus tard en 2030.

Ajouté à ce facteur, le dégel progressif facilité par le changement climatique est considéré par la Russie comme une opportunité d'ouvrir complètement la route du nord entre l'Asie et l'Europe, qui passe par la région arctique russe. Et Moscou espère que le secteur du transport maritime international verra l'opportunité d'économiser plus de 4 000 miles nautiques sur la route d'Ulsan en Corée à Rotterdam. Cette opportunité offre également à la Russie la possibilité de réaliser d'énormes profits grâce à l'utilisation de ses ports situés le long de la route pour des travaux d'entretien et de réapprovisionnement, ainsi que des droits de passage dans ce que la Russie considère comme ses propres eaux territoriales.

La question est de savoir si la Russie sera en mesure d’atteindre des objectifs aussi ambitieux. Plusieurs facteurs compliquent sans aucun doute l'équation et ses plans.

Premièrement, les deux entreprises énergétiques d'État russes, Gazprom et Rosneft, ne disposent pas actuellement de la technologie, des connaissances et de l'expérience nécessaires pour extraire du pétrole et du gaz dans les conditions difficiles qui règnent dans l'Arctique, où les réserves les plus importantes se trouveraient en eaux profondes dans des zones difficiles d'accès en raison de conditions climatiques difficiles et défavorables.

D'autre part, les sanctions imposées à la Russie à la suite de l'occupation et de l'annexion de la Crimée posent un sérieux problème à ces entreprises, qui ne peuvent pas accéder à la technologie et au savoir-faire dont elles ont besoin par les voies normales de collaboration et d'échange avec les entreprises occidentales sur le terrain. Ces mêmes sanctions limitent les possibilités d'obtenir des financements auprès des banques de l'UE, ce qui entrave les possibilités de développer les projets russes les plus coûteux dans l'Arctique.

Mais de tous les facteurs qui influencent d'une manière ou d'une autre la feuille de route établie par la Russie, celui qui a le plus d'impact est le niveau actuel des prix du pétrole. En octobre, le prix du baril s'élevait à 59 dollars et on estime que l'exploitation de la plupart des ressources de l'Arctique ne serait rentable qu'avec un prix supérieur à 120 dollars le baril. Si l'on tient compte du fait que depuis 2003, le prix du pétrole brut n'a pas atteint des valeurs similaires (il a atteint 131 dollars le baril en avril), on comprend bien le handicap que la politique de l'OPEP de maintenir les prix du pétrole aux marges actuelles signifie pour les projets russes.

Le doute est de savoir quelle sera l'attitude de la Russie : suspendre les projets jusqu'à ce que le prix du pétrole et du gaz permette une exploitation rentable des gisements et qu'elle ait renoué une relation de coopération avec l'Union européenne sans sanctions qui lui permettraient d'accéder à la technologie nécessaire ou de continuer à essayer d'injecter le plus possible de ses propres fonds afin de poursuivre.

L'économie russe a beaucoup souffert des sanctions imposées en 2014 et 2015 par les États-Unis et l'UE, qui ont conduit à une situation de crise et de récession qui n'a pas duré longtemps. Mais peu à peu, elle a réussi à se redresser et ces mêmes sanctions ont eu au moins un effet positif du point de vue de la dépendance de la Russie vis-à-vis de l'Occident, puisqu'elles ont forcé l'économie russe à tourner son regard vers d'autres puissances telles que le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, ainsi que certains pays d'Amérique du Sud, rendant cette dépendance beaucoup plus faible et ouvrant d'autres voies de financement de ses projets.

Néanmoins, l'économie russe est toujours sous pression et la possibilité d'une récession et d'une augmentation de l'inflation, ainsi que des taux d'intérêt, se profile toujours à l'horizon, loin de montrer une certaine stabilité et tranquillité. Si l'on ajoute à cela l'attente que les prix du pétrole se maintiennent aux marges actuelles avec peu de variation, on trouve des raisons plus que suffisantes pour suspendre les projets d'exploration dans l'Arctique jusqu'à ce que la situation économique change substantiellement.

La grande question est de savoir si le Kremlin propose une approche basée uniquement sur un raisonnement économique ou s'il décide d'une stratégie à long terme. Mais historiquement, les approches russes ont toujours suivi la deuxième option. Et encore plus dans la situation actuelle où la course au positionnement pour un plus grand contrôle de la zone censée détenir les plus grandes ressources énergétiques et minérales de la planète a déjà commencé. Et la Russie ne peut pas se permettre de prendre du retard.

Bien sûr, le fait que nous ayons commencé cette section est plus que significatif pour indiquer que la Russie ne va pas céder ou attendre une amélioration des conditions économiques.

Un des espoirs des autorités russes est que la coopération russo-chinoise atteigne un niveau qui dépasse celui qui dominait jusqu'à l'arrivée des sanctions avec les pays occidentaux. Une aspiration traditionnelle pour la Russie a été de pouvoir diversifier son marché de l'énergie afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Europe occidentale. Mais au Kremlin, il y a aussi une crainte ancienne - et profondément ancrée - de se retrouver comme un simple appendice de l'écrasante économie chinoise, et cela a été un facteur déterminant pour maintenir les canaux de communication et de coopération avec Pékin ouverts et sous contrôle constant.

Il est donc très intéressant de prêter attention aux mouvements dans cette direction qui peuvent dissiper les doutes quant à savoir si les sanctions ont servi de catalyseur pour surmonter les craintes du passé et, à long terme, soutenir les décisions et les efforts qui conduiront la Russie à un véritable partenariat stratégique avec la Chine.

Nous voyons ensuite que l'orientation de la politique arctique de la Russie est déterminée par des facteurs aussi divers que le prix du pétrole, l'effet des sanctions imposées, le changement climatique, ses relations avec d'autres puissances, en particulier Pékin, et, bien sûr, ses capacités militaires.

L'étude plus approfondie de tous ces facteurs nous fournit plus qu'assez de matière pour, peu à peu, et dans des travaux successifs, continuer à les déchiqueter pour offrir la vision la plus complète possible des enjeux de cette partie jusqu'alors presque inconnue de notre planète.

Giles, Keir et Mathieu Boulegue, Russia’s A2/AD Capabilities: Real and Imagined, 2019

Miheeva, N., Chinese-Russian cooperation in the Arctic: geopolitics and economics. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, nº 302, 2019, 012057.

Regehr, Ernie, Militarization and Arctic Security, Halifax and Pugwash, NS, July 23-27, 2017

Staun, Jørgen, Ph.D., Ass. Prof., Russia’s Strategy in the Arctic, Institute for Strategy, The Royal Danish Defence College, 2015.