L'âge d'or des Juifs d'Alandalus

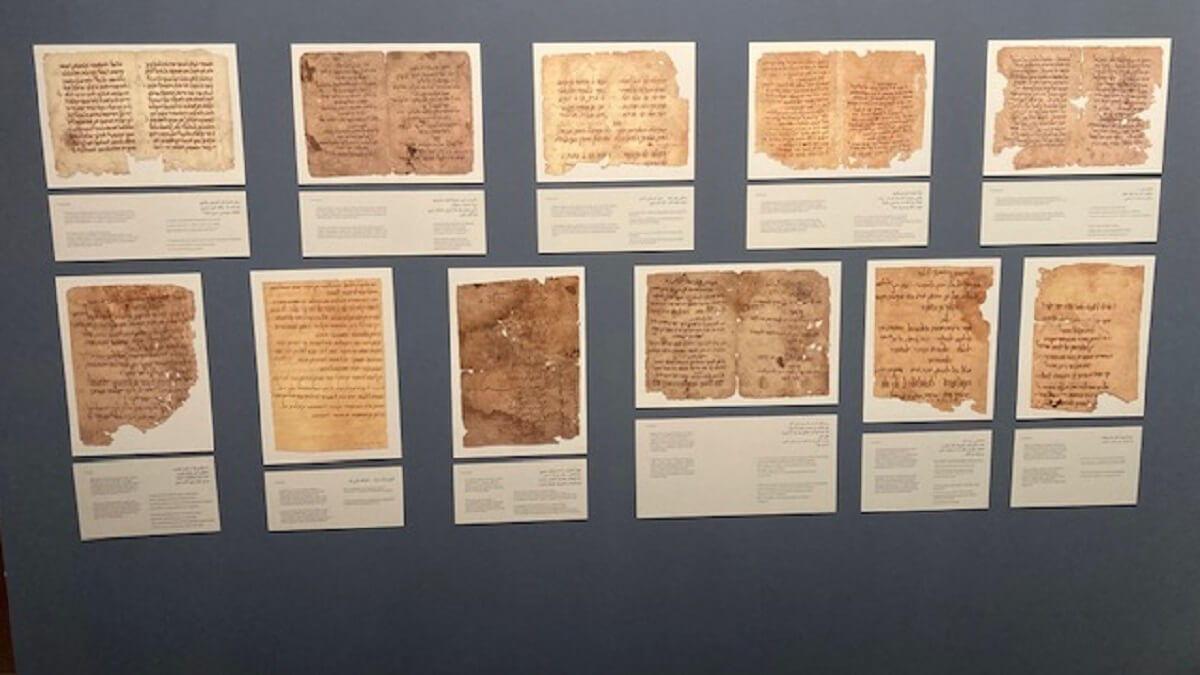

Le Centre Sepharad a inauguré une exposition unique en son genre, qui ne manque pas de combler les lacunes d'une période de notre histoire. Sous le titre "L'âge d'or des Juifs d'Alandalus", une orthographe qui l'assimile à d'autres noms de lieux espagnols comme Alcun, Albacete ou Alcala, sont exposés des fac-similés des manuscrits retrouvés dans la guenizah de la synagogue Ben Ezra de Fustat (Vieux Caire).

C'est en 1896 que deux jumelles anglaises, Agnes Lewis et Margaret Gibson, rentrent à Cambridge après une expédition en Égypte et en Palestine. Expertes dans l'étude des manuscrits, elles reviennent avec une liasse de fragments de papier et de parchemin qu'elles prétendent avoir achetés à des marchands d'antiquités. Lorsqu'ils ont montré ces acquisitions à leur ami Solomon Schechter, professeur de rabbinisme à l'université de Cambridge, celui-ci a découvert quelque chose de fascinant : une page détachée contenant le texte original perdu en hébreu du livre de Ben Sirach, appelé "Ecclesiasticus" par les chrétiens. Schechter se rend immédiatement au Caire, où le grand rabbin d'Égypte lui donne accès à la guenizah (entrepôt) de la synagogue Ben Ezra et l'autorise à prendre tout ce qu'il veut. Schechter emporte pratiquement tout, soit 200 000 fragments de documents qui seront déposés à la bibliothèque de l'université de Cambridge.

Les responsables de la guenizah du Caire ont oublié de la vider et de la classer. Il dormait donc et prenait la poussière depuis 900 ans, transporté par les juifs qui commerçaient dans toute la Méditerranée et ceux qui durent fuir à l'arrivée des fanatiques Almohades. Avec eux, la tolérance et la splendeur économique et culturelle des premiers siècles du deuxième millénaire ont pris fin.

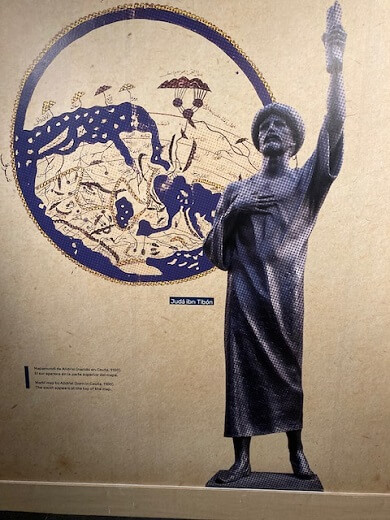

Les documents ne racontent pas de grands événements ou des actes héroïques, mais la vie quotidienne de la communauté juive dans un territoire de l'Hispanie où elle s'est probablement installée à partir du VIIe siècle. Il s'agit de lettres qui croisent des marchands, de contrats de mariage, de testaments, de promesses de dons, de rapports judiciaires, un recueil qui explique parfaitement les coutumes et le mode de vie d'une communauté économiquement puissante et culturellement riche et influente. Dans la Cordoue omeyyade, la plus grande prospérité des Juifs se trouvait à Grenade, Almería et Lucena, comme on peut le déduire de l'analyse de nombreux documents retrouvés.

L'Égypte, quant à elle, était au centre d'un puissant empire islamique et son vaste réseau commercial international s'étendait sur toute la Méditerranée, d'Alandalus à l'ouest jusqu'à l'Inde et l'Indonésie à l'est. Les citoyens musulmans, chrétiens et juifs pouvaient facilement voyager à l'intérieur de l'empire, et le commerce était florissant au-delà des frontières confessionnelles. Les adeptes des différentes religions coopéraient, voyageaient et commerçaient les uns avec les autres.

L'exposition, visible jusqu'en mars, est organisée par José Martínez Delgado, professeur à l'université de Grenade, qui affirme que nous devrions cesser de parler des trois cultures en Espagne, "parce qu'en Al-Andalus, il n'y en avait qu'une seule : la culture musulmane ; les autres n'étaient que des options fiscales plus ou moins respectées".

L'invasion almohade a provoqué le premier grand exode des Juifs andalous, qui se sont installés dans le nord de la péninsule ibérique et en Provence française, tandis que d'autres ont traversé une partie de la Méditerranée pour s'installer en Italie ou jusqu'en Égypte. Les Séfarades mettent fin à l'âge d'or de leur monde. Les Juifs qui ne partent pas sont intégrés dans les communautés juives de Castille, qui prendront finalement le chemin du grand exode en 1492 avec le décret des Rois catholiques, qui n'est pas nouveau non plus, puisque les Juifs avaient déjà été expulsés d'autres pays d'Europe.