Les conséquences de l'effondrement historique du pétrole américain

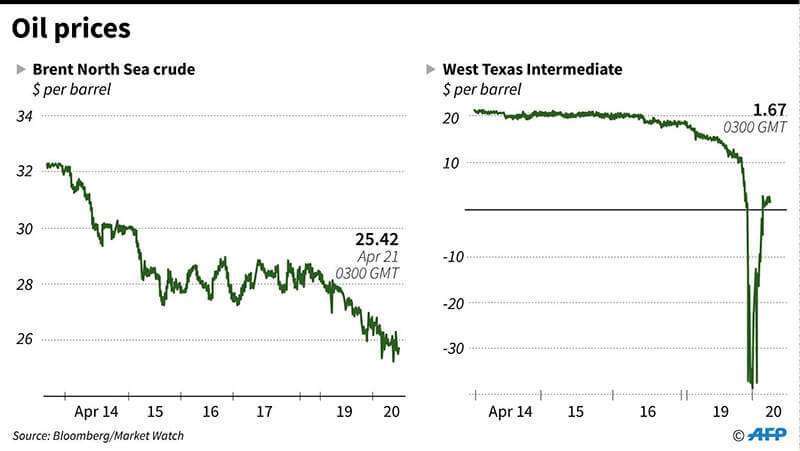

Journée historique le lundi. Il s'est passé quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant : le pétrole brut des États-Unis s'est négocié en négatif, provoquant l'étonnement des habitants et des étrangers. On sait que pour trouver de l'or noir dans les champs pétrolifères, il est nécessaire de le forer, mais cette fois-ci, un trou énorme a été fait dans la négociation du pétrole West Texas Intermediate, de type WTI Texas, et il est tombé à des chiffres négatifs. Cela représente la plus forte baisse jamais enregistrée en une séance et depuis que les prix des contrats à terme ont commencé à être négociés dans les années 80 du siècle dernier.

Le 20 avril 2020 restera dans les mémoires comme le jour où le WTI s'est négocié en dessous de zéro dollar le baril, une situation inhabituelle qui peut s'expliquer par le mauvais moment que connaissent les marchés boursiers dans le contexte de la crise sanitaire actuelle causée par la pandémie de coronavirus, qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de personnes touchées dans le monde entier et a paralysé une grande partie de l'activité économique ; Elle a également affecté le marché du pétrole, qui est en chute libre en raison de la baisse de la consommation provoquée par l'interruption de presque toutes les activités quotidiennes (il n'y a plus de déplacements en voiture et le nombre de vols en avion a considérablement diminué, par exemple).

Aucun pétrole ou dérivé tel que l'essence n'est consommé. La demande s'est contractée de 30 % en raison du coronavirus et a atteint les niveaux de 1995, tout cela malgré le fait que les citoyens américains bénéficient des prix les plus bas des 20 dernières années. Tout cela a conduit à une chute de la production.

Dans ce scénario, le prix du pétrole brut coté en barils se négocie en dessous de ce qu'il est supposé ou prévu de valoir à l'avenir à un mois. Plus précisément, les contrats à terme pour livraison en mai ont atteint moins 37 dollars par baril en fin d'après-midi, contre 18,27 dollars vendredi dernier, ce qui a entraîné la plus forte baisse jamais enregistrée d'une session à l'autre.

Le pétrole de lundi n'avait aucune valeur ; au contraire, il constituait un coût supplémentaire ou une charge économique, (des frais de stockage et il n'est plus rentable à cause de la perte de valeur du produit, qui n'est pas éliminé, comme on le dit souvent en termes familiers). La cotation négative signifiait que les producteurs devaient payer les clients 37 dollars pour prendre des barils dont personne ne voulait pour le moment. « Les gens essaient de se débarrasser du pétrole et il n'y a pas d'acheteurs », a déclaré Michael Lynch, président de Strategic Energy & Economic Research.

Le saut vers le vide est impressionnant ; le pétrole aux États-Unis en 2011 valait 114 dollars, il y a douze mois il était à 66 dollars, vendredi à 18,27 dollars et ce lundi à -37 dollars le baril, ce qui est inhabituel.

Le pétrole américain n'a jamais été négatif depuis que les données sont disponibles. Mais en cherchant un contexte comparatif similaire, Rapidan Energy estime que si l'on considère le prix net d'inflation, il faudrait remonter à 1862, c'est-à-dire à l'époque où les premiers puits de pétrole ont été découverts aux États-Unis et où le forage était un investissement coûteux car il n'y avait pas encore de marché de masse, pour voir quelque chose comme ça.

La situation préoccupante que connaît le marché nord-américain s'explique en partie par la proximité de l'échéance des contrats à terme WTI Texas pour livraison en mai, qui ont expiré hier soir. De nombreux négociants étaient déterminés à se défaire de leurs positions et certains étaient même prêts à perdre de l'argent.

Chaque 21e jour de chaque mois, il y a un changement de contrat au WTI, et chaque 30e jour, il en va de même pour le baril de Brent de la mer du Nord, avec les prix pour le mois suivant. La tendance négative s'est poursuivie sur les deux marchés, mais le premier s'est fortement distancé du second pour le pire. Le Brent, le brut de référence en Europe, est 64 dollars plus cher que les États-Unis et reste en territoire positif, se négociant à 25,87 dollars le baril.

Les raisons de cet écart sont liées à des questions techniques. Lorsqu'un investisseur achète du pétrole sur le marché, il n'obtient pas un baril en tant que tel à emporter avec lui pour le moment, il achète en fait un contrat à terme. Celles qui servent de référence pour le calcul du prix du WTI ont expiré maintenant et le pétrole sera livré en mai, lorsque la livraison physique aura lieu, avec le problème que la limite de stockage est atteinte parce qu'aucun carburant n'est consommé. En attendant, le Brent sera livré en juin, date à laquelle on s'attend à ce qu'il y ait moins de déséquilibre entre l'offre et la demande, et il ne nécessite pas de stockage comme dans le cas des États-Unis, car il provient du champ de la mer du Nord et peut être transporté avec une certaine facilité.

Le prix de lundi reflétait une situation de marché inhabituelle pour le mois de mai, mais il n'aura rien à voir avec la valeur de juin, car lorsque le contrat à terme de juin entrera en jeu, le prix est estimé entre 22 et 25 dollars le baril.

L'une des conséquences les plus palpables de ces prix est que l'industrie pétrolière nord-américaine entre dans une crise d'une ampleur spectaculaire. Ce n'est pas pour rien, selon la société de services pétroliers Baker Hughes, ils ont déjà fermé la moitié des infrastructures pétrolières en service aux Etats-Unis, de 1.012 il y a un an, il en reste 529 pour l'instant.

Pendant ce temps, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a passé le mois dernier à produire plus de pétrole brut que jamais auparavant, après que la Russie et l'Arabie saoudite aient rompu le pacte de réduction de leur production à partir de 2016. La semaine dernière, il a été convenu de réduire le pompage du pétrole brut, mais il était trop tard étant donné la situation actuelle de stagnation de l'activité économique due aux problèmes de santé actuels. Pour sa part, le gouvernement américain de Donald Trump a inondé le marché du pétrole en encourageant l'extraction par « fracturation », alors qu'il était auparavant devenu un fervent défenseur de la réduction de la production.

Ainsi, le grand problème auquel les États-Unis sont confrontés est celui du stockage du pétrole déjà produit et que le marché ne peut pas absorber en raison de la forte baisse de la demande.

La situation actuelle n'est pas facile car elle se caractérise par une baisse de la demande, à des niveaux presque sans précédent dans l'histoire en raison de la pandémie de coronavirus ; la capacité de stockage du pétrole est presque dépassée, avec des champs pétroliers fermés et une situation dans laquelle il n'y a aucun signe d'amélioration des variables économiques dans les prochains mois pour lesquels on s'attend à ce qu'une partie de l'activité économique continue à cesser et que la consommation tombe à des niveaux jamais vus auparavant.

Dans ce sens, Jorge Piñón, expert en énergie de l'Université du Texas (USA), a déclaré à BBC Mundo que la crise générée par l'expansion du coronavirus a encore aggravé le fossé entre la production et la consommation de pétrole au niveau mondial. Et les États-Unis, en tant que premier producteur mondial de pétrole depuis 2018, ne l'ignorent pas. « Le problème que nous avons aujourd'hui, et le talon d'Achille de l'industrie des hydrocarbures, n'est pas l'approvisionnement. Nous savons tous qu'il y a suffisamment de pétrole dans le monde, le problème réside dans la demande et dans la manière dont elle va se rétablir après cette crise », a-t-il expliqué.