Le Maroc conçoit sa nouvelle génération de services de renseignement pour 2030

- Nouvelle génération 2030

- Coordination pour un modèle international

- Une architecture adaptée aux défis d'aujourd'hui

Le rapport publié par l'Institut d'études géopolitiques et de sécurité ROCK, en collaboration avec le groupe Quantinel, place le Maroc comme une référence régionale et mondiale en matière de sécurité et de renseignement, capable de construire la nouvelle génération de 2030, en misant sur la coordination entre ses agences tant au niveau interne qu'externe.

Les services de renseignement marocains ne sont pas seulement un simple instrument de sécurité intérieure de l'État moderne, mais aussi un levier stratégique pour protéger la souveraineté nationale et la stabilité du pays.

Au fil des décennies, ces services ont démontré, en particulier depuis 2003, une évolution rapide et efficace, grâce aux différentes agences de sécurité du pays : la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Direction générale de l'étude et de la documentation (DGED), la Direction de la surveillance du territoire (DVT) et la Direction de la renseignement militaire (DRM).

La coordination efficace entre les différentes agences, ainsi que la mise à jour constante de leur cadre juridique et technologique, permettent au Maroc de se doter des moyens nécessaires pour faire face et gérer les crises et les menaces du nouveau millénaire.

Nouvelle génération 2030

Les services de renseignement marocains, qui veillent depuis toujours à préserver l'intégrité territoriale et la sécurité intérieure, ont connu une profonde transformation juridique et opérationnelle sous le règne de Mohamed VI.

Dans un monde interconnecté, plein de menaces qui exigent une grande capacité d'adaptation comme facteur déterminant de la souveraineté, cette modernisation ne répond pas seulement à des impératifs techniques ou diplomatiques, mais constitue un investissement stratégique dans la légitimité, la crédibilité, la sécurité et la résilience du Maroc.

Le défi à l'horizon 2030 ne sera pas seulement de protéger le territoire, mais aussi d'anticiper les menaces dans un environnement technologique incertain, où les données deviennent à la fois matière première et arme de guerre. Cela nécessite la capacité de mobiliser le pouvoir du renseignement comme levier de puissance mondiale dans le contexte d'un cadre réglementaire agile et d'une culture de l'innovation souveraine.

Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a démontré sa capacité à conjuguer sécurité et respect des libertés. Le prochain défi sera de prouver qu'à l'ère de l'IA et de l'informatique quantique, il peut rester à la pointe de la prévention, du contrôle de l'information et de la défense des intérêts nationaux, tout en continuant à inspirer confiance à ses citoyens et à ses partenaires.

L'objectif est de maintenir un haut niveau d'efficacité opérationnelle tout en disposant d'un cadre juridique évolutif qui garantisse les droits fondamentaux et la confiance nationale et internationale. À cet égard, le Maroc est conscient de l'importance de son alignement sur les normes internationales : la Convention de Budapest, la Convention 108+ ou les coopérations spécifiques avec des partenaires régionaux et stratégiques, afin de renforcer la position du Maroc en tant qu'acteur fiable et influent dans la sécurité mondiale.

Coordination pour un modèle international

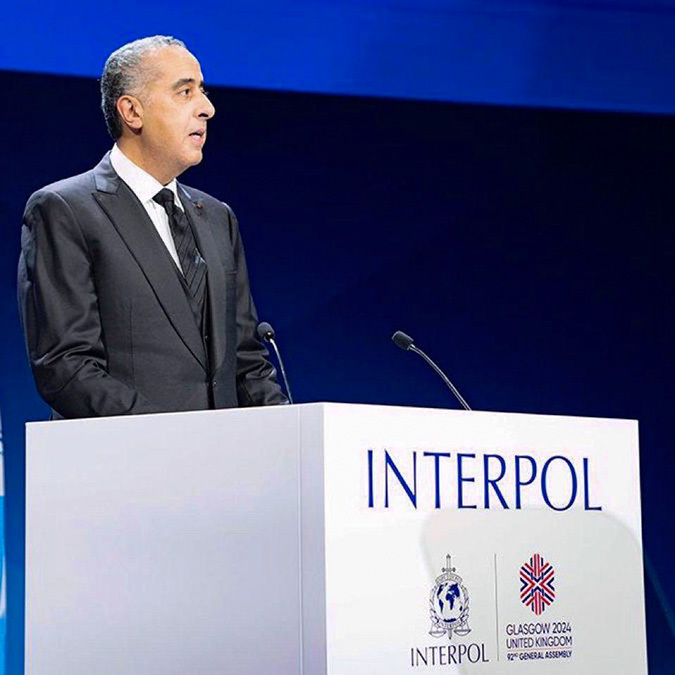

Alors que le leadership d'Abdel Latif Hammouchi à la tête de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire a renforcé la coordination opérationnelle entre les agences, la Direction générale des études et de la documentation, dirigée par Mohamed Yassine Mansouri, a joué un rôle central dans la diplomatie de sécurité.

Cette coordination au niveau des agences, associée à la diplomatie de défense, a permis de consolider la confiance du Maroc auprès de ses partenaires régionaux et internationaux, tant dans la lutte contre le terrorisme que dans la sécurité stratégique aux frontières maghrébines et européennes.

Le modèle développé par le Maroc a été salué par le rapport ROCK comme une référence régionale en matière de gestion des menaces hybrides. Il convient de rappeler que le modèle intégré de renseignement est une application directe des directives et de la coordination stratégique du roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales.

Le Maroc a également adopté une approche axée sur les risques internes vers un modèle intégré capable de faire face aux guerres hybrides, à la cybercriminalité, à l'espionnage économique et aux défis numériques avancés, reflétant la capacité du pays à s'adapter à un environnement sécuritaire complexe et en constante évolution.

Depuis son indépendance en 1956 jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du Maroc en matière de sécurité et de renseignement a connu trois moments clés. Le premier, lorsqu'il a récupéré une partie des structures de sécurité et de renseignement du protectorat français et les a adaptées à ses besoins.

La deuxième est le tournant stratégique du 16 mai 2003, lorsque Casablanca a été frappée par des attentats qui ont fait 45 morts et des centaines de blessés. Ce choc national a poussé le Maroc à adopter d'urgence la loi 03-03 sur la lutte contre le terrorisme.

Le troisième moment est l'adoption de la Constitution de 2011, qui a ancré le renseignement dans l'État de droit en introduisant les articles clés 24 et 27 afin de encadrer les activités de renseignement pour la protection de la vie privée et du secret des communications et le droit d'accès à l'information, avec des exceptions pour la sécurité et la défense respectivement.

Dans cette optique, il ne s'agit pas de prévention de la criminalité ou du terrorisme : il s'agit d'un instrument de souveraineté nationale et de projection d'influence. Dans un monde globalisé et en perpétuelle mutation, où l'information circule plus vite que la loi, les services de renseignement sont essentiels pour anticiper les menaces, réduire l'incertitude et préserver la stabilité interne.

Actuellement, les services de renseignement marocains et les services chargés de la défense de l'intégrité territoriale et du maintien de l'ordre social sont confrontés à un double impératif : rester efficaces tout en respectant le droit national et international (droits de l'homme, protection des données).

Une architecture adaptée aux défis d'aujourd'hui

Les services de renseignement marocains s'appuient sur un écosystème riche, varié et historiquement intégré aux structures de l'État. Chaque service a ses propres missions, parfois complémentaires, dans des domaines allant du contre-espionnage à la cybersécurité, en passant par le renseignement extérieur, le renseignement financier et la surveillance du territoire.

Le Maroc dispose d'un éventail beaucoup plus large d'organismes de renseignement, dont certains travaillent dans des domaines très spécialisés ou classifiés, et dont les missions sont peu connues pour des raisons évidentes de sécurité nationale.

Dans un contexte interconnecté et de crises multiples, le pays a vu, depuis les années 2000, les menaces devenir plus complexes, plus rapides et transnationales.

C'est pourquoi il a actualisé l'adaptation de sa structure institutionnelle selon une architecture répondant aux normes internationales afin de pouvoir faire face à diverses menaces :

- Le terrorisme mondialisé : après la montée en puissance de Daech et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), le Maroc a dû renforcer sa capacité à démanteler les cellules avant qu'elles ne passent à l'action.

- La guerre hybride : sous forme de campagnes de désinformation visant la réputation du Royaume, ainsi que de cyberattaques contre des institutions publiques et des infrastructures vitales.

- La cybercriminalité avancée : par le biais d'attaques contre les opérateurs de télécommunications.

- L'espionnage économique et industriel : par le vol de données stratégiques liées à l'énergie, aux télécommunications et à la recherche scientifique.

- La criminalité transfrontalière 2.0 : notamment le trafic de migrants, le blanchiment d'argent et l'exploitation illicite des ressources maritimes.

Outre ces défis, de nouvelles menaces émergent, telles que l'IA générative pour la désinformation, les technologies quantiques qui menacent le cryptage et les deepfakes utilisés à des fins d'influence politique.

Dans ce contexte, les menaces technologiques évoluent plus rapidement que les cycles législatifs. et le Maroc doit en effet développer un cadre éthique et juridique pour gérer l'intelligence artificielle afin de réglementer la surveillance algorithmique et éviter les biais, ainsi que pour faire face aux progrès de la technologie quantique qui impose une migration vers des algorithmes post-quantiques afin d'éviter, à terme, le risque « harvest now, decrypt later » (récolter maintenant, décrypter plus tard)