Nord Stream, le destin de l'Europe

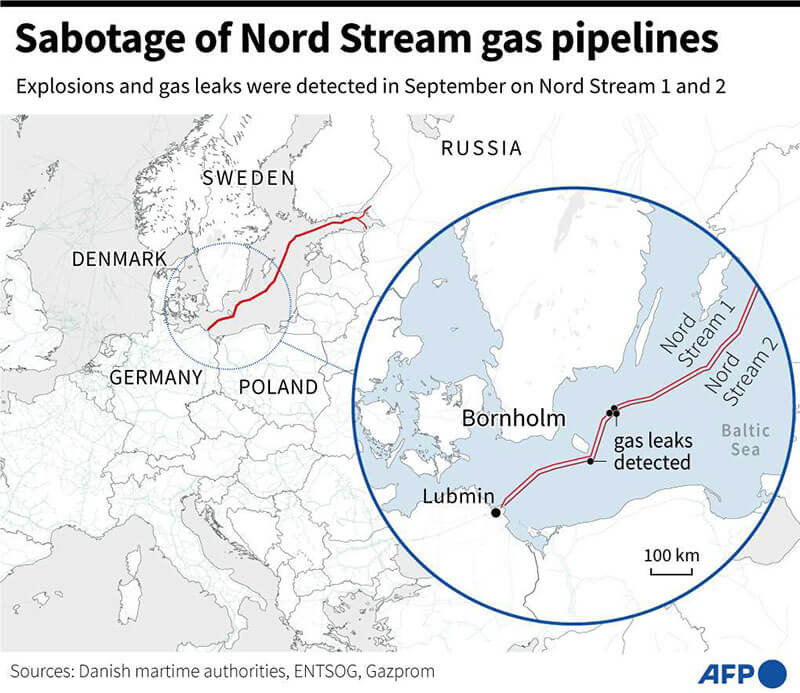

Le sabotage, en septembre 2022, des gazoducs sous-marins Nord Stream, destinés à transporter le gaz russe vers l'Europe depuis l'Allemagne, était devenu l'un des principaux mystères de la guerre en Ukraine, donnant lieu à de nombreuses accusations et conjectures.

Le parquet polonais a déclaré avoir reçu en juin le mandat d'arrêt émis par l'Allemagne à l'encontre d'un suspect qui vivait alors en Pologne. Le suspect, conformément aux lois allemandes sur la protection de la vie privée, a quitté le pays avant que les autorités polonaises ne puissent l'arrêter, selon un porte-parole du bureau du procureur à Varsovie.

La construction de Nord Stream est l'un des événements géopolitiques les plus importants de l'après-guerre froide, car l'économie de l'UE dépendait fortement des importations de gaz russe.

Bien que le Pacte vert envisage une Europe neutre en carbone d'ici 2050, le gaz naturel reste un élément clé de la matrice énergétique, car le charbon était progressivement abandonné et les énergies renouvelables n'étaient pas encore prêtes à absorber totalement celles des sources traditionnelles.

La production nationale de gaz de l'UE diminuait rapidement et il n'y avait pas assez de gaz à des prix abordables provenant d'autres fournisseurs pour remplacer la production russe. Le gazoduc Nord Stream 2, lancé en 2015, relie la Russie et l'Allemagne directement à travers la mer Baltique, en suivant un itinéraire similaire à celui du Nord Stream 1, en service depuis 2011. La construction a été retardée pendant plusieurs années en raison de litiges juridiques et, depuis 2019, de sanctions américaines. Toutefois, la pose des conduites s'est poursuivie et devrait s'achever dans quelques mois.

Peu de projets énergétiques ont fait l'objet de débats aussi vifs que Nord Stream 2. Le propriétaire du gazoduc, Gazprom, une entreprise contrôlée par l'État russe, a fait valoir qu'il était nécessaire pour répondre à la demande croissante de l'UE en matière d'importations de gaz. Le secteur allemand de l'énergie a également considéré, et considère, que le gazoduc est un projet commercial viable. Certains opposants soulignent l'impact environnemental de la construction du gazoduc, ainsi que la contradiction entre les objectifs climatiques de l'UE et les investissements à long terme dans les infrastructures d'importation de combustibles fossiles. Une autre question controversée est celle de savoir pourquoi les pipelines sous-marins ne passent pas par les États baltes.

Cependant, les implications géopolitiques de l'oléoduc sont son aspect le plus controversé. Ses détracteurs, dont plusieurs États membres de l'UE, décrivent Nord Stream 2 comme un projet du Kremlin visant à asservir l'Europe à la Russie sur le plan géopolitique. S'il est relié au gazoduc TurkStream, qui achemine le gaz russe vers le sud-est de l'Europe, il permettra à la Russie de priver l'économie ukrainienne en difficulté de revenus provenant des droits de transit, dont elle a tant besoin. Le gazoduc serait un outil conçu pour perpétuer la domination de la Russie sur les marchés énergétiques de l'UE et compromettre l'autonomie stratégique de l'Europe.

Malgré ces préoccupations et les objections des administrations Obama, Trump et Biden, le gouvernement allemand, sous la direction de l'ancienne chancelière Angela Merkel, a poursuivi la construction du projet Nord Stream 2. L'administration Biden a levé les sanctions à l'encontre des entités allemandes impliquées dans Nord Stream 2 après un accord avec Berlin selon lequel elle autoriserait le retour du gaz en Ukraine et prendrait des mesures pour fermer le gazoduc si la Russie tentait de l'utiliser pour forcer des concessions politiques. Il convient de noter que le PDG de Gazpron était l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder.

Maintenant que Moscou mène une guerre totale en Ukraine, l'Allemagne a dû reconsidérer ses liens avec la Russie qui, malgré des années d'avertissements de la part des États-Unis et de ses alliés d'Europe de l'Est, ont rendu l'Allemagne profondément dépendante du gaz russe. Cette dépendance est née de la conviction allemande, véhiculée par une longue saga de chanceliers, de chefs d'entreprise, de journalistes et de citoyens, qu'une Russie liée au commerce aurait trop à risquer dans un conflit avec l'Europe, ce qui renforcerait la sécurité de l'Allemagne et profiterait en même temps à son économie. La preuve en est la diminution du budget de la Bundeswehr.

Il y a plus de 16 ans, alors que le gazoduc Nord Stream n'était encore qu'une idée, une étude du gouvernement suédois mettait en garde contre les risques inhérents à l'installation d'une infrastructure énergétique géopolitiquement critique au fond de la mer Baltique. Selon les analystes, le gazoduc serait vulnérable à toute forme de sabotage, même la plus rudimentaire, et la surveillance sous-marine ne serait pas fiable. Dès 2007, une étude de l'Agence suédoise de recherche pour la défense envisageait un scénario dans lequel « un seul plongeur suffirait à poser un engin explosif ».

Aujourd'hui, les chercheurs européens sont confrontés à un scénario presque identique. Les autorités suédoises, qui mènent une enquête criminelle, ont conclu qu'un agent de l'État était très probablement responsable de l'explosion de septembre qui a rompu les conduites de gaz. Les autorités et les experts estiment que les explosifs, comme le rapport suédois l'avait annoncé, ont été placés sur le fond marin par des sous-marins ou des plongeurs.

L'Allemagne est profondément affectée par la guerre en Ukraine, son gouvernement est conscient que l'Europe est confrontée à des défis géopolitiques et sécuritaires croissants, non seulement en raison de la guerre à grande échelle menée par la Russie, mais aussi en raison d'autres conflits au Moyen-Orient, en Afrique centrale et en Afrique du Nord. Cette guerre est considérée comme la fin de l'ordre sécuritaire européen de l'après-guerre froide et représente la plus grande menace pour la sécurité européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La paralysie de Nord Stream est symbolique.

Le changement fondamental des relations avec la Russie a nécessité de repenser ces relations et le rôle que l'Allemagne souhaite jouer dans les relations européennes et transatlantiques. Le modèle commercial allemand, fondé sur le gaz russe bon marché acheminé par gazoduc, appartient au passé. Hormis la demande d'une plus grande dissuasion, il n'est pas question d'une nouvelle stratégie allemande ou européenne à l'égard de la Russie, ni de perspectives à long terme pour les relations avec la Russie, ni d'une autre approche stratégique. Le gouvernement allemand actuel est en mode de gestion de crise, sans vision de son propre rôle en Europe et dans le monde dans le nouvel environnement géopolitique et de sécurité. Si cette situation perdure, l'Allemagne pourrait encore perdre son rôle de négociateur en chef de la Russie et de principal gestionnaire de crise de l'Europe, rôle qu'elle a joué au cours des dernières décennies.

Cette guerre est un test de résistance pour la politique allemande, qui a besoin d'une approche plus globale et plus visionnaire de la sécurité européenne et du projet européen. L'attention croissante que l'Allemagne porte au Sud, comme nous l'avons vu dans les deux derniers CSM, n'est pas soutenue par une approche stratégique ou des ressources suffisantes ; en conséquence, elle semble plutôt instrumentale. Dans la région post-soviétique, nous observons la fin de l'hégémonie russe, motivée par l'énorme quantité de ressources que le pays consacre à sa guerre brutale en Ukraine, aux sanctions occidentales et à l'intérêt croissant des pays d'Asie centrale, du Caucase du Sud et d'Europe de l'Est pour contrer l'influence de la Russie.

En tant qu'Espagnols, nous sommes directement touchés par cette situation. L'Espagne est confrontée à un double danger, celui qui l'affecte en raison de sa situation géopolitique et celui qu'elle s'inflige elle-même en raison de ses problèmes internes, dont la composante infantile fait d'elle un paria dans le contexte international. L'ordre multilatéral de l'après-Seconde Guerre mondiale garanti par les États-Unis touche à sa fin et les institutions traditionnellement soutenues par l'Espagne, telles que l'ONU, l'OSCE et le Conseil de l'Europe, sont en train de devenir dysfonctionnelles.