Algérie, 63 ans après : indépendance dans le cadre maghrébin ou rupture avec ses racines ?

- Abane Ramdane : genèse de la trahison

- Boumédiène et la doctrine de l'encerclement

- La légitimité marocaine sur le Sahara, Ifni et Tarfaya

- La vérité sur Amgala et les expulsions de Marocains

- Cinquante ans plus tard : le temps s'est arrêté en Algérie

- Épilogue : la petite pierre dans la chaussure

En 1954, le Front de libération nationale (FLN) algérien annonçait, dans son Manifeste du 1er novembre, le début de la lutte armée contre le colonialisme français avec un objectif clair : instaurer un État algérien démocratique et souverain « dans le cadre nord-africain ». Cette formule n'était pas une simple métaphore, mais une proposition régionale qui reconnaissait le Maroc et la Tunisie comme partenaires dans la lutte anticoloniale et dans un avenir commun.

Cet appel a été lancé à peine un an après la «Révolution du Roi et du Peuple» au Maroc (20 août 1953), déclenchée après le renversement et l'exil forcé de Mohamed V par la France. Ces deux mouvements exprimaient une vocation convergente : l'émancipation, la dignité et l'unité maghrébine.

Abane Ramdane : genèse de la trahison

Lors du Congrès de Soummam en 1956, le FLN a défini une architecture politique pour la future Algérie où le pouvoir civil devait prévaloir sur le pouvoir militaire. Son principal promoteur, Abane Ramdane, était le visage d'une révolution démocratique.

Mais cette vision a été sabotée de l'intérieur. En moins d'un an, en 1957, Boussouf, responsable des services secrets et membre de la « bande d'Oujda », a orchestré son assassinat à Tétouan, au Maroc. «El Moudjahid », l'organe officiel du FLN, annonça faussement qu'Abane était mort au combat contre l'armée coloniale. C'est ainsi qu'est née une structure de pouvoir dominée par l'axe militaire, qui allait marquer l'avenir du pays.

Boumédiène et la doctrine de l'encerclement

Tout comme Bismarck croyait que l'avancée allemande passait par l'affaiblissement de la France, Boumédiène a misé sur l'isolement du Maroc pour assurer le rayonnement régional de l'Algérie. Sous son commandement, des opposants marocains ont été accueillis et formés, un discours idéologique de confrontation a été promu et, en 1973, après la tentative de coup d'État manquée de juillet 1971 et celle d'août 1972 contre le monarque Hassan II, ainsi que l'incursion frustrée de commandos d'opposants marocains venus d'Algérie en mars 1973, le Front Polisario a été créé le mois suivant, le 10 mai : une entité sans ancrage historique qui servirait d'instrument de pression géopolitique.

Cette stratégie a été confirmée par le président Benjedid lui-même, qui a admis des années plus tard que des éléments marocains avaient reçu une formation militaire sur le territoire algérien.

La légitimité marocaine sur le Sahara, Ifni et Tarfaya

Après la déclaration conjointe hispano-marocaine de 1956, le Maroc a entamé un processus diplomatique visant à récupérer ses territoires :

- 1958 : Tarfaya

- 1969 : Sidi Ifni

- 1975 : Sahara occidental, après les accords de Madrid

Jusqu'en 1973, l'Algérie reconnaissait publiquement cette stratégie comme légitime. Mais le changement de doctrine a impliqué le retrait de son soutien aux efforts du Maroc en faveur de la décolonisation de son Sahara - tout comme Sidi Ifni et Tarfaya - pour passer à la promotion de la fragmentation d'un espace historiquement cohésif, en pleine trahison de son propre Manifeste du 1er novembre 1954, le Manifeste de la Révolution du peuple algérien.

La vérité sur Amgala et les expulsions de Marocains

Le 27 janvier 1976, l'armée marocaine a rencontré des troupes algériennes à Amgala, à plus de 260 kilomètres de la frontière. L'Algérie a justifié sa présence par une mission humanitaire. Le Maroc a répondu en montrant des mortiers, des missiles et des canons antiaériens saisis, démantelant ainsi le récit philanthropique.

Parallèlement, le 18 décembre 1975, coïncidant avec l'Aïd al-Adha, l'Algérie a expulsé sommairement plus de 45 000 Marocains. Des familles ont été déchirées, des couples séparés, des biens confisqués. Une tragédie humaine exécutée avec un sang-froid politique.

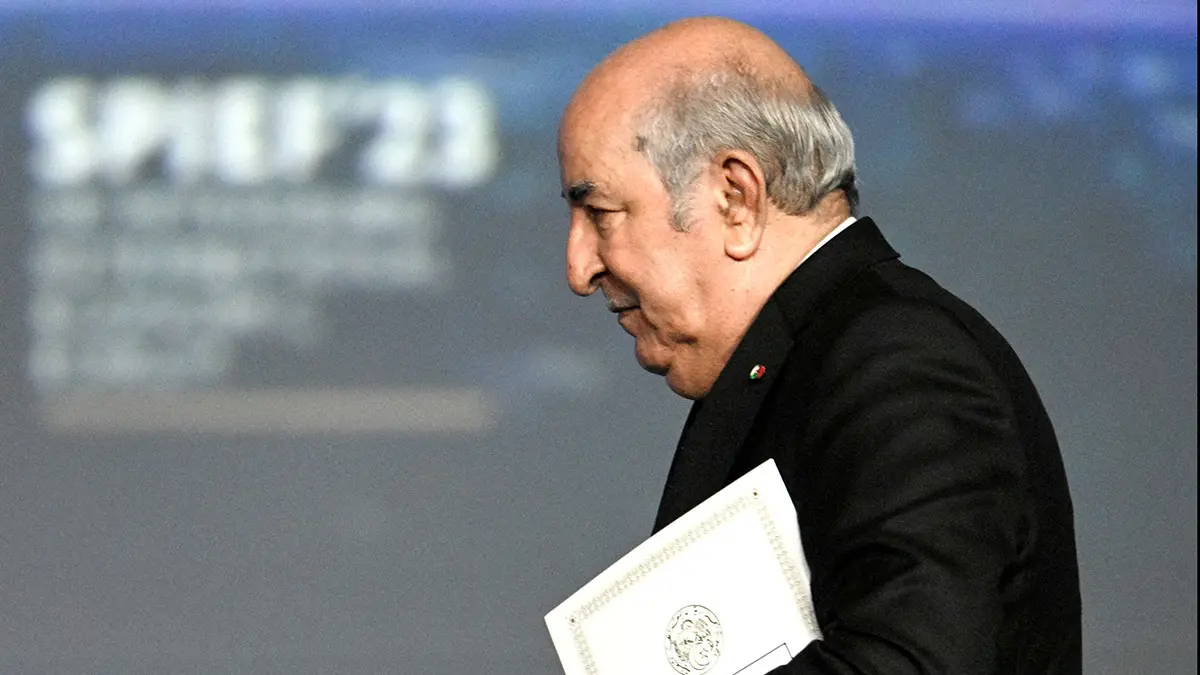

Cinquante ans plus tard : le temps s'est arrêté en Algérie

Alors que le Maroc consolide son développement, ses alliances et sa stabilité, l'Algérie reste ancrée dans une rhétorique obstructionniste. En 2004, Bouteflika lui-même affirmait dans une lettre adressée à l'ONU :

« Il n'y a aucune raison pour que la question du Sahara occidental interfère dans nos relations avec le Maroc, étant donné que l'Algérie n'est pas partie directement à ce conflit... L'Algérie se comporte uniquement comme un membre des Nations unies soucieux de respecter et d'appliquer les principes de la Charte ».

Aujourd'hui, cependant, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques, fermé son espace aérien et le gazoduc avec le Maroc. Elle a également suspendu le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne et rappelé son ambassadeur accrédité en France, en réaction au soutien international au plan d'autonomie marocain, soutenu par trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

Épilogue : la petite pierre dans la chaussure

Boumédiène, lors d'une réunion avec les dirigeants du Polisario, leur a déclaré :

« Avec le problème du Sahara, nous avons mis une petite pierre dans la chaussure du Maroc qui le gênera pendant des années. »

Cinquante ans plus tard, le Maroc a appris à vivre avec cette épine dans le pied, tandis que l'Algérie s'est retrouvée piégée dans son propre piège, entraînée dans un conflit qui ne sert plus qu'à masquer son échec interne et à éroder sa crédibilité internationale. La solution réside dans le retour à l'esprit de la révolution algérienne, à son Manifeste du 1er novembre 1954, celui d'un Maghreb uni et d'un système civil démocratique. En définitive, le respect de la volonté du peuple algérien exprimée dans les rues lors des dernières intifadas, qui réclamait « une gouvernance civile et non militaire ».