Le changement climatique est là, mais la panique n'est pas la solution

L'un des luxes de la démocratie est que nous ne sommes pas obligés d'écouter. Ou nous pouvons écouter et entendre ce que nous voulons entendre. Nous pouvons trouver une résonance dans la dissonance, ou nous pouvons entendre des notes basses.

C'est l'histoire de la crise climatique, qui est déjà là.

Nous avons été avertis maintes et maintes fois, parfois avec la douceur d'un zéphyr d'été, parfois avec force, comme avec la campagne infatigable d'Al Gore et son livre fondamental de 1992, suivi du film "La Terre dans la balance".

Aujourd'hui, l'été arrive, avec ses signes avant-coureurs d'un avenir plus sombre. Et ce message résonne à nos oreilles : le climat change : les calottes polaires fondent, le niveau de la mer monte, les océans se réchauffent, les schémas naturels changent, que ce soit pour les requins ou les papillons, et nous allons devoir vivre avec un monde que nous avons, dans une certaine mesure, déséquilibré.

Vers le début du 20e siècle, nous avons lancé un assaut contre l'environnement sans précédent dans l'histoire, y compris pendant les deux siècles de la révolution industrielle. Malheureusement, c'est à ce moment-là que l'invention a commencé à améliorer la vie de millions de personnes.

Au début du XXe siècle, deux grandes forces se sont déchaînées : la maîtrise de l'électricité et le perfectionnement du moteur à combustion interne. Elles ont considérablement amélioré la vie, mais il y a eu un revers à la médaille. Elles ont apporté avec elles la pollution de l'air et, fait inconnu à l'époque, ont déclenché l'effet de serre.

Dans la même vague d'inventions, nous avons fait reculer les ravages des maladies infectieuses, stimulé l'agriculture irriguée et permis une énorme croissance de la population mondiale, qui aspirait à une vie meilleure grâce à l'électricité et à l'automobile.

En 1900, la population mondiale était de 1,6 milliard d'habitants. Aujourd'hui, elle est de 8 milliards. À elle seule, la population de l'Inde a augmenté d'environ un milliard depuis le retrait des Britanniques en 1947. La plupart des Indiens ne possèdent pas de voiture, ne partent pas en vacances en avion, n'ont pas assez ou pas du tout d'électricité, et très peu ont l'air conditionné. Ils ont évidemment des aspirations, tout comme les 1,4 milliard d'Africains, dont la plupart n'ont rien. Mais la population africaine va doubler en 25 ans.

L'effet de serre est connu et discuté depuis longtemps. J'en ai pris conscience pour la première fois en 1970, lorsque j'ai commencé à couvrir intensivement les questions énergétiques. J'ai assisté à des sessions sur le climat dans des lieux tels que l'Institut Aspen, Harvard et le MIT, où le sujet a été discuté, débattu, remis en question et où les sources des chiffres ont été analysées.

Il est intéressant de noter que le mouvement environnemental n'a pas pris fait et cause pour le climat à l'époque. Il était engagé dans une bataille à mort contre l'énergie nucléaire. Pour poursuivre sa guerre contre l'énergie nucléaire, il fallait prôner autre chose, et cette autre chose, c'était le charbon, sous la forme de chaudières perfectionnées, mais du charbon quand même.

L'embargo sur le pétrole arabe de 1973 a accentué le passage au charbon. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre, et le charbon était présenté comme notre source d'énergie presque inépuisable : du charbon au liquide, du charbon au gaz, du charbon à la combustion directe. Aucune voix discrète ne s'élevait pour dénoncer les effets de la combustion d'une telle quantité de charbon. C'était une période désespérée qui nécessitait des mesures désespérées.

Le gaz naturel était censé être une ressource épuisée (la fracturation n'était pas encore au point) ; l'énergie éolienne était un projet, car les turbines d'aujourd'hui, qui dépendent fortement des terres rares, n'avaient pas encore été créées, pas plus que la cellule électrique solaire. L'air a donc été malmené.

À sa décharge, l'administration Biden a pris conscience de la crise de la construction. Avec trois lois du Congrès, elle tente de s'attaquer au problème, même si c'est de manière quelque peu incohérente.

Certains de ses plans ne fonctionneront pas. Elle s'acharne sur le combustible fossile le moins problématique, le gaz naturel, au point de déstabiliser l'ensemble du système électrique. L'administration s'est fixé pour objectif que, d'ici à 2050, soit dans 27 ans, la production d'électricité ne produise aucun gaz à effet de serre, ce que l'on appelle l'énergie nette zéro.

Pour atteindre cet objectif, l'Agence de protection de l'environnement propose de nouvelles normes strictes. Toutefois, celles-ci nécessitent le déploiement d'une technologie de capture du carbone qui, comme l'a déclaré Jim Matheson, PDG de la Rural Electric Cooperative Association, lors d'une conférence de presse de l'US Energy Association, n'existe pas.

Il faut faire face à la crise, mais la panique n'est pas un outil. Une attaque frénétique contre les compagnies d'électricité, la diabolisation des automobiles ou des transporteurs aériens, ou des pays moins soucieux de l'environnement ne nous feront pas avancer.

La prise de conscience et la technologie sont les outils qui permettront d'inverser la tendance du changement climatique et la menace qu'il fait peser sur tout. Il nous a fallu un siècle pour en arriver là, et il nous faudra peut-être un autre siècle pour en revenir.

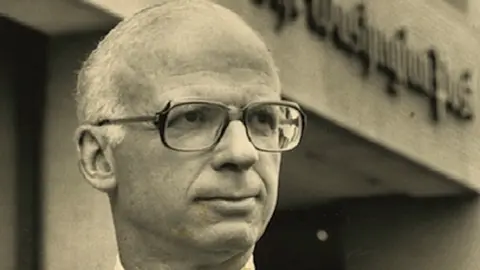

Sur Twitter : @llewellynking2

Llewellyn King est producteur exécutif et animateur de la chronique de la Maison Blanche sur PBS.