100 años de Kissinger: un liderazgo polémico

Este documento es copia del original que ha sido publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos en el siguiente enlace.

Se atribuye a Henry Kissinger la cita: «No seas demasiado ambicioso. Haz una cosa al año, lo que creas que es más importante, y tu carrera se hará por sí misma». Quizá porque nunca es tarde para seguir haciendo carrera o, quizá, porque el polifacético político no sucumbe a la tentación de la ambición, lo cierto es que Kissinger parece seguir aplicándose su propio consejo a la perfección. Una cosa por año. En 2022, escribir su 15.º libro: Liderazgo: Seis estudios sobre estrategia mundial. En 2023, un hito si cabe aún mayor: cumplir 100 años. El campo de los estudios estratégicos, el cual da nombre a este Instituto, no podría entenderse en su complejidad sin las contribuciones de uno de los líderes políticos más polémicos de la historia moderna. Es por ello por lo que, este año más que nunca, resulta interesante hacer un repaso por los 100 años de Kissinger y su controvertido liderazgo.

Se atribuye a Henry Kissinger la cita: «No seas demasiado ambicioso. Haz una cosa al año, lo que creas que es más importante, y tu carrera se hará por sí misma». Quizá porque nunca es tarde para seguir haciendo carrera o, quizá, porque el polifacético político no sucumbe a la tentación de la ambición, lo cierto es que Kissinger parece seguir aplicándose su propio consejo a la perfección. Una cosa por año. En 2022, escribir su 15.º libro Liderazgo: Seis estudios sobre estrategia mundial. En 2023, un hito si cabe aún mayor: cumplir 100 años. El campo de los estudios estratégicos, el cual da nombre a este Instituto, no podría entenderse en su complejidad sin las contribuciones de uno de los líderes políticos más polémicos de la historia moderna. Es por ello por lo que, este año más que nunca, resulta interesante hacer un repaso por los 100 años de Kissinger y su controvertido liderazgo.

Brillante, estadista, influyente, académico de Harvard, negociador y Nobel de la Paz. Pero también polémico, cínico, avaricioso y hasta criminal de guerra: todo a la vez. Henry Kissinger, considerado una de las figuras más influyentes de las relaciones internacionales del siglo XX, cumplió 100 años el pasado mes de mayo. Si bien este hecho resulta cada vez menos reseñable, se antoja buena ocasión para rendirle un particular homenaje haciendo un repaso por su no poca controvertida carrera.

Venerado por muchos y detestados por otros, durante más de sesenta años Kissinger se convirtió en el epítome del poder estadounidense en su apogeo, y su nombre ha sido sinónimo de la doctrina de política exterior conocida como «realismo». Generando un debate constante a lo largo de los años, algunos lo consideran uno de los diplomáticos más destacados y visionarios de la historia reciente, mientras que otros lo ven como un personaje controvertido, cuestionando su ética y métodos. Sea como fuere, la figura de Henry Kissinger representa un legado complejo y polarizador, y sus acciones y decisiones continúan generando debate y cuestionamiento ético en la comunidad internacional. Su influencia en la política mundial perdura hasta la actualidad, constituyéndose como un recordatorio constante de la complejidad y las profundas implicaciones morales inherentes al ejercicio del poder en la esfera internacional.

Son diversos los motivos que explican por qué numerosos líderes mundiales —entre ellos los de países competidores de EE. UU.— aún continúan buscando su consejo a pesar de que cesara en su cargo como secretario de Estado de Estados Unidos hace más de cuatro décadas. Sin ir más lejos, hace apenas un mes Kissinger se reunía en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, quien alababa a su «viejo amigo y su histórica contribución a la promoción del desarrollo de las relaciones sinoestadounidenses»1, mientras que Kissinger se comprometía a «seguir esforzándose por facilitar el entendimiento mutuo entre ambas potencias»2.

En este artículo exploraremos las razones por las cuales Kissinger aún genera controversia, haciendo un repaso tanto por sus logros como por las críticas más recurrentes. Primero como asesor de Seguridad Nacional de EE. UU. y después como secretario de Estado, Kissinger intervino en todo el mundo durante la década de 1970, generando debates enconados y consecuencias que aún resuenan hoy en día. Desde su papel influyente en la configuración de la realpolitik y su participación en eventos significativos durante la era de la Guerra Fría, hasta las controversias y críticas que rodean sus acciones, incluida su participación en conflictos como la guerra de Vietnam y las intervenciones en América Latina. Sin embargo, ni siquiera sus críticos más duros pueden negar la habilidad con la que Kissinger gestionó la más importante de todas las relaciones exteriores de Estados Unidos en aquella época: la relación con la Unión Soviética.

Examinaremos los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones clave de Kissinger, destacando sus contribuciones a tratados de paz y el establecimiento de alianzas estratégicas. Entre sus logros notables se encuentran la negociación de tratados de limitación de armas con la Unión Soviética (détente), la ratificación de acuerdos internacionales de no proliferación nuclear y prohibición de armas biológicas y la apertura de relaciones diplomáticas con China (diplomacia del ping-pong). También se abordarán las preocupaciones éticas y los dilemas morales derivados de su controvertido enfoque pragmático en política exterior. Por las limitaciones que un artículo de esta naturaleza entraña, se dejarán sin abordar muchas intervenciones relevantes de Kissinger en las relaciones internacionales del siglo XX, como la crisis de independencia de Bangladés en 1971; la shuttle policy empleada en los esfuerzos de paz entre Egipto e Israel después de la guerra de Yom Kippur en 1973; los Acuerdos de Camp David en 1978; o las crisis en África subsahariana, como Angola y Rodesia.

Este artículo tiene como objetivo arrojar luz sobre el complejo legado de Henry Kissinger y su impacto perdurable en la política internacional.

Realpolitik y su enfoque pragmático

A menudo el pensamiento de Henry Kissinger está fuertemente asociado al realismo político, una filosofía caracterizada por la evaluación fría, objetiva y pragmática de la política exterior y las relaciones internacionales a la luz de los intereses nacionales. En lugar de basarse en ideales o principios abstractos, el realismo considera los intereses concretos de los Estados y la competencia por el poder como factores fundamentales que dan forma a la política internacional. En el marco de este enfoque, Kissinger abogó por una aproximación prudente y cautelosa en la toma de decisiones en el ámbito de la política exterior, sosteniendo que los Estados deben adaptar sus acciones en función de las circunstancias cambiantes y los intereses estratégicos en juego3. A menudo, esto implicaba el empleo de tácticas pragmáticas y, en ocasiones, controversiales, con el fin de preservar y promover los intereses nacionales.

Muchos son los autores que señalan al austríaco Klemens von Metternich o al prusiano Otto von Bismarck4, abanderados de la realpolitik europea clásica, como sus figuras de referencia. Sin embargo, a pesar de estas influencias, a lo largo de su extensa carrera diplomática Kissinger desarrolló su propio enfoque único y sofisticado hacia la política internacional, dejando un impacto duradero en la configuración del orden mundial contemporáneo. Uno de los pilares fundamentales de este enfoque era precisamente la realpolitik, doctrina que marcó la política exterior de Estados Unidos en la década de los años 70 y que buscaba priorizar los intereses nacionales y la estabilidad geopolítica por encima de consideraciones morales absolutas. Lejos de compartir el idealismo promulgado por el presidente Woodrow Wilson, que buscaba la paz universal a través del derecho internacional y la seguridad colectiva y al cual denominaba «la receta para la inacción»5, Kissinger prefería la acción, aunque las decisiones políticas a veces consistieran en elegir el menor de los males. Como le dijo a su amigo el historiador Stephen Graubard en 1956: «La insistencia en la moral pura es en sí misma la más inmoral de las posturas»6. En su famosísima obra Diplomacia, Kissinger describe la realpolitik como «la idea de que las relaciones entre los Estados son determinadas por la fuerza bruta, y que el más poderoso prevalecerá»7.

Las posiciones de Kissinger incluían su respaldo al intervencionismo global, el apoyo a la «respuesta flexible» y su rehusamiento a establecer límites al radio de alcance de la política exterior estadounidense; la firme creencia en la naturaleza interdependiente del sistema internacional; y una concepción bipolar de la esfera internacional, a menudo ignorando las especificidades de las regiones y naciones.

Henry Kissinger abogaba por un enfoque de intervencionismo global, considerando que Estados Unidos debía jugar un papel activo en la arena internacional para salvaguardar sus intereses, garantizar la seguridad nacional y promover sus valores y objetivos políticos. Kissinger creía que una postura aislacionista podría debilitar la posición de Estados Unidos en el escenario mundial y exponerlo a amenazas y desafíos sin una respuesta adecuada8. Según sus ideas, la política exterior estadounidense no debía tener límites rígidos o doctrinas fijas que restringieran su acción en el ámbito internacional. Rechazaba la idea de limitar las áreas geográficas en las cuales Estados Unidos podía intervenir o tener influencia, considerando que la política exterior debía ser dinámica y abordar problemas donde fuera necesario. Kissinger concebía la esfera internacional como un escenario dinámico y cambiante, caracterizado por la presencia de situaciones impredecibles y emergentes que requerían una aproximación flexible en su abordaje9. Sostenía que Estados Unidos no debía atenerse a una estrategia rígida y predeterminada, sino estar preparado para ajustar sus políticas y acciones en función de las circunstancias cambiantes.

En este sentido, abogaba por una toma de decisiones fundamentada en los intereses nacionales y en la evolución del contexto global, en lugar de aferrarse a principios abstractos o dogmas ideológicos. La denominada «respuesta flexible» también se traducía en la capacidad para aprovechar oportunidades diplomáticas, incluso si ello implicaba negociar con adversarios o entablar relaciones con países que sostenían diferencias políticas o ideológicas significativas, con el propósito de forjar alianzas y abordar situaciones que pudieran presentarse como tensas o conflictivas en un principio.

Es característica también la rigidez bipolar de su visión geopolítica. Kissinger veía el mundo principalmente desde la perspectiva de las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, actores protagonistas que determinaban el curso de los acontecimientos mundiales, cuyas acciones y decisiones influían significativamente en la configuración del orden internacional. Un aspecto central de la realpolitik abrazada por Henry Kissinger es el concepto del equilibrio de poder. Para él, el sistema bipolar que surgió después de 1945 no solo era algo natural y fisiológico, sino también altamente deseable debido a la estabilidad sistémica que garantizaba. Kissinger sostenía que los estadistas debían esforzarse constantemente por preservar la estabilidad y el equilibrio en el sistema internacional. En este sentido, se le atribuye una de sus citas más célebres, que reproduce una afirmación de Goethe: «Si tuviera que elegir entre la justicia y el desorden, por un lado, y la injusticia y el orden, por el otro, siempre elegiría lo segundo»10.

El enfoque geopolítico de Kissinger era casi de manera exclusiva atlántico y eurocéntrico11, olvidando a menudo los países en vías de desarrollo, denominados por aquel entonces «tercer mundo», países no alineados con ninguno de los dos grandes bloques, que sin embargo constituían el verdadero núcleo de la competición bipolar. La estrategia de Henry Kissinger se cimentó en tres pilares fundamentales que guiaron su enfoque en la política internacional:

- Revitalizar la alianza transatlántica con Europa Occidental. Este primer pilar consistió en fortalecer y reactivar las relaciones entre Estados Unidos y las principales potencias europeas: Francia, Alemania y el Reino Unido. Kissinger consideraba que la cooperación estrecha con estas naciones era crucial para mantener la estabilidad y la seguridad en el ámbito internacional. Asimismo, buscaba promover la unidad en la alianza transatlántica con el fin de enfrentar desafíos comunes y preservar los intereses compartidos.

- Desarrollar el concepto de distensión con la Unión Soviética. El segundo pilar se enfocaba en buscar oportunidades de cooperación y entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sin obviar la premisa básica de resistir la expansión y contener el poder soviético. Kissinger creía en la importancia de reducir las tensiones y evitar un enfrentamiento directo con la Unión Soviética, mediante el establecimiento de un diálogo constructivo y medidas de distensión. No obstante, no abandonaba la necesidad de mantener una postura firme frente a la influencia soviética en el escenario global.

- Establecer relaciones con la República Popular China. El tercer pilar se centraba en la apertura de relaciones con la República Popular China, percibida como un actor crucial que podía desempeñar un papel relevante en el equilibrio de poder mundial. Kissinger reconocía el potencial de China como contrapeso geopolítico ante la Unión Soviética, lo que lo llevó a realizar esfuerzos diplomáticos para entablar relaciones con este país y establecer un nuevo rumbo en las relaciones internacionales.

Diplomacia triangular

Tras el desgaste generado por la guerra de Vietnam, Henry Kissinger planteó una reconfiguración del enfoque de la política exterior de Estados Unidos, con el propósito de establecer un equilibrio de poder que garantizara la estabilidad entre los tres actores fundamentales del sistema internacional: la Unión Soviética, Estados Unidos y China. El propósito central de este abordaje, conocido como «diplomacia triangular», consistía en mitigar las tensiones militares y políticas, favoreciendo la creación de un marco propicio para la distensión. La política exterior de la administración Nixon-Kissinger se fundamentaba en la convicción de que, mediante la alienación de los intereses de dichas potencias, sería posible alcanzar una mayor estabilidad en el orden mundial12.

En su obra Los años de la Casa Blanca13, Kissinger sostenía que la apertura a China y la distensión con los soviéticos estaban intrínsecamente relacionadas y que ambas políticas estaban destinadas a aprovechar las tensiones preexistentes entre estos Estados en beneficio de los intereses estadounidenses. Según su argumento, era más conveniente para Estados Unidos mantener una posición de acercamiento tanto a Moscú como a Pekín, ya que ello fortalecería la capacidad negociadora del país de manera significativa. «La posición negociadora de Estados Unidos —reiteró en su libro Diplomacia— sería más fuerte cuando Estados Unidos estuviera más cerca de ambos gigantes comunistas que cualquiera de ellos del otro»14. Más recientemente, en su libro El Orden Mundial, volvió a señalar que el diseño de la diplomacia triangular era equilibrar «China contra la Unión Soviética desde una posición en la que América estuviera más cerca de cada gigante comunista de lo que ellos estaban el uno del otro»15.

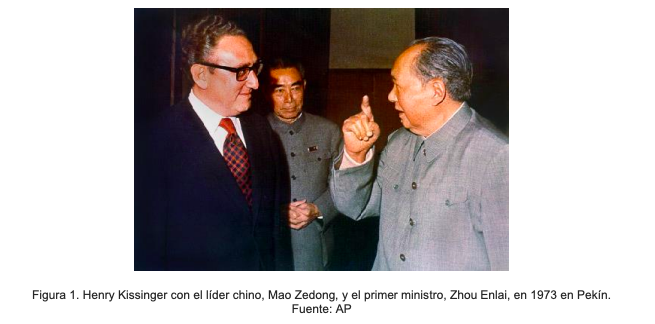

Durante más de veinte años, Estados Unidos había rechazado la legitimidad de las autoridades comunistas y condenado su comportamiento violento. Sin embargo, en 1971, Henry Kissinger inició negociaciones secretas con el gobierno de Mao Zedong en Pekín16. Esta decisión se fundamentaba en el reconocimiento compartido por Nixon y Kissinger de que China había emergido como una potencia de gran influencia en Asia. Conscientes de la necesidad de adaptarse a la realidad cambiante del escenario internacional, entendieron que Estados Unidos podía obtener beneficios significativos al entablar diálogos con el gobierno de Mao. Para Nixon se trataba de recalibrar las relaciones para ayudarle a sacar al ejército estadounidense de la costosa e impopular guerra de Vietnam. En el otro lado, también para Mao existía un interés por conseguir el reconocimiento mundial de su gobierno frente a la reivindicación contraria de Chiang de Taiwán. Pero también había una preocupación compartida que ayudó a impulsar a ambos líderes hacia el punto culminante de esta nueva política: la Unión Soviética.

El punto de inflexión fue la histórica visita del presidente Nixon a Pekín en febrero de 1972. Esta cumbre, que sorprendió al mundo y tuvo un éxito considerable, siendo aclamada como la «semana que cambió el mundo», resultó simbólica y sustantiva, pues Nixon fue el primer presidente estadounidense que visitó China continental en el ejercicio de su cargo17. La visita contribuyó a romper varias décadas de hostilidad entre EE. UU. y la RPC e inició un nuevo rumbo de cooperación en la relación que, en general, persistió hasta el final de la Guerra Fría. Además, proporcionó a Estados Unidos una imagen revitalizada de su poderío en la región asiática y le otorgó una nueva capacidad para influir en los acontecimientos regionales.

A pesar de las críticas y cuestionamientos sobre este giro en la postura estadounidense, esta nueva estrategia demostró ser una victoria para los intereses del país al abrir la puerta a oportunidades diplomáticas y comerciales con China. Además, la aproximación de Estados Unidos a China alteró el equilibrio de poder en el escenario internacional y planteó la posibilidad de una nueva alineación estratégica. La mejora progresiva en las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos despertó inquietudes entre los líderes soviéticos y, según había previsto Kissinger, los instó a buscar una mejora en sus propias interacciones con Estados Unidos. Ante esta situación, la Unión Soviética reconoció la necesidad de buscar una relación más constructiva con Estados Unidos para evitar el aislamiento diplomático y militar que podría resultar del fortalecimiento de la alianza entre Estados Unidos y China.

Esto impulsó el proceso de distensión (détente) entre las dos superpotencias y contribuyó a crear un ambiente de mayor apertura y colaboración en las relaciones internacionales, favoreciendo que las conversaciones de control de armas y otros aspectos de la détente con la Unión Soviética avanzaran de manera más productiva. La estrategia de distensión se concretó en una invitación para que el presidente Nixon sostuviera un encuentro con el primer ministro soviético, Leonid Brézhnev, en territorio ruso. La cumbre de Moscú, que tuvo lugar en mayo de 1972, fue la primera reunión en suelo soviético entre un presidente estadounidense en funciones y un líder soviético desde la Segunda Guerra Mundial18. La reunión no solo fortaleció la distensión, sino que también estableció un marco para la colaboración en asuntos cruciales de seguridad y diplomacia global y condujo a acuerdos concretos que limitaron la carrera armamentista, como el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (SALT I) y el Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM)19.

Participación en conflictos internacionales

La participación de Henry Kissinger en diversos escenarios de conflictos internacionales ha sido objeto de intensa controversia y críticas a lo largo de los años. Si bien se le atribuye haber desempeñado un papel destacado en la resolución de algunos conflictos, también se le ha acusado de estar involucrado en políticas y maniobras de naturaleza controvertida y de respaldar regímenes autoritarios.

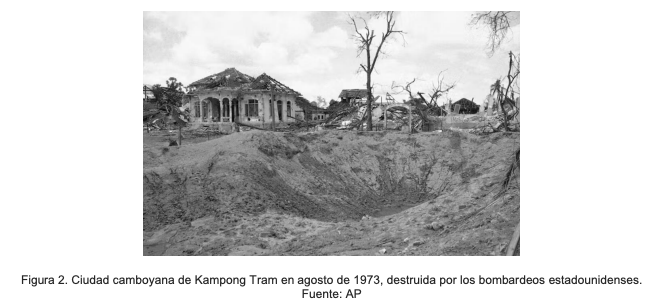

Uno de los episodios más polémicos en los que Kissinger estuvo implicado fue el bombardeo masivo de Camboya durante la guerra de Vietnam. Como asesor de seguridad nacional y posteriormente como secretario de Estado de Estados Unidos, Kissinger apoyó la expansión de las operaciones militares en la vecina Camboya como parte de la estrategia para debilitar a las fuerzas norvietnamitas. Mientras públicamente se defendía una política de vietnamización, o retirada de las tropas estadounidenses para que los survietnamitas pudieran hacerse cargo de las operaciones militares, en secreto se intensificó la guerra de Vietnam bombardeando las vecinas Laos y Camboya. Según un informe del Pentágono publicado en 1973, «Henry A. Kissinger aprobó cada uno de los 3.875 bombardeos de Camboya en 1969 y 1970», así como «los métodos para mantenerlos fuera de los periódicos»20. Estos bombardeos causaron numerosas víctimas civiles y daños significativos en el país, y la devastación provocada junto con la ocupación parcial llevada a cabo por Estados Unidos en 1970 desempeñaron un papel esencial en la generación de una fragilidad política y social que, a su vez, allanó el camino para la consolidación del régimen genocida de los Jemeres Rojos, al que se le atribuyen cerca de dos millones de víctimas mortales.

Otro ejemplo de la política de indiferencia ante las violaciones de los derechos humanos y la soberanía nacional de Kissinger fue el respaldo otorgado a la dictadura represiva del general Suharto en Indonesia y su posterior invasión de Timor Oriental en diciembre de 1975. Documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional revelan la aprobación explícita dada desde Estados Unidos, otorgada a Suharto apenas horas antes de que las tropas indonesias iniciaran una incursión y ocupación que ocasionó la pérdida de entre 100.000 y 180.000 vidas timorenses21.

En América Latina Kissinger abogó por una política que buscaba preservar la estabilidad y prevenir la propagación del comunismo. Sin embargo, en muchos casos, esta política implicó apoyo a gobiernos autoritarios y represivos que se oponían a las fuerzas de izquierda y socialistas en la región. El mundo académico y político ha debatido mucho la implicación de Kissinger en la Operación Cóndor, una red de colaboración entre las dictaduras militares en América Latina durante la década de 1970 dedicada a asesinar a exiliados políticos22. Si bien no existe una confirmación categórica de su papel como arquitecto intelectual de la operación, su influencia en la política exterior estadounidense y su relación con líderes de las dictaduras plantean interrogantes significativos.

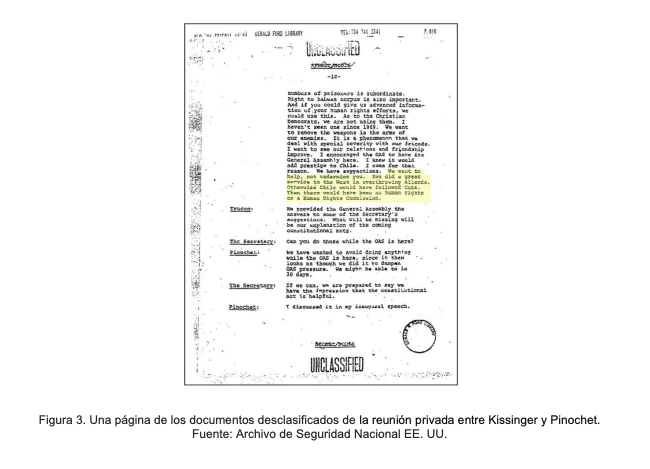

Un ejemplo que pone de relieve la complejidad de la participación de Kissinger en asuntos de la región se halla en el caso de Chile. Con el motivo del centenario del estadista el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó una serie de documentos desclasificados que ponían un énfasis especial en el papel de Kissinger en el derrocamiento de Salvador Allende23.

Allende, líder socialista, llegó al poder en 1970 a través de elecciones democráticas. Sin embargo, sus políticas de nacionalización de la industria y la distribución de tierras generaron preocupación en Estados Unidos y en el sector empresarial chileno y extranjero. Kissinger y la administración Nixon consideraban a Allende como parte de una ola de gobiernos de izquierda que podrían aumentar la influencia soviética en América Latina. Como resultado, apoyaron a grupos de oposición y a la oposición interna que buscaban derrocar a Allende, llevando a cabo operaciones encubiertas y destinando ayuda financiera y logística a estos grupos. En septiembre de 1973, el gobierno de Allende fue derrocado en un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet. Aunque no existe evidencia concluyente que vincule directamente a Kissinger con la planificación específica del golpe, se ha documentado que la administración Nixon había estado en contacto con líderes militares chilenos y había proporcionado apoyo a la oposición24.

Tras el golpe Kissinger manifestó públicamente su apoyo al nuevo gobierno chileno, elogiando a Pinochet por «restaurar el orden» y posicionándolo como un aliado anticomunista. Estableció una cercana colaboración y vínculos con el gobierno de Pinochet, que ha sido objeto de críticas debido a las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen del dictador, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La convergencia entre Kissinger y Pinochet suscita interrogantes en torno a la ponderación de intereses geopolíticos nacionales por encima de consideraciones éticas y humanitarias. En esta línea, se ha argumentado que la priorización de los imperativos geopolíticos de Estados Unidos en la relación con Chile prevaleció sobre la promoción de valores democráticos y la salvaguardia de los derechos humanos.

En naciones como Argentina y Uruguay se llevaron a cabo complejas operaciones encubiertas que, según testimonios y documentos históricos, habrían sido apoyadas por intereses estadounidenses y respaldaron regímenes de corte autoritario. Durante los años 70 y principios de los 80, Argentina vivió bajo el régimen militar conocido como la Junta Militar, instaurado tras el golpe de Estado de marzo de 1976 que derrocó el gobierno de Isabel Perón y alzó a Jorge Rafael Videla como presidente de la nación. Este régimen estuvo caracterizado por la desaparición forzada de personas, la tortura y la represión brutal de aquellos que eran considerados opositores al gobierno en el marco de la denominada «guerra sucia»25. De acuerdo con documentos desclasificados del Archivo Nacional de Seguridad, Kissinger dio su aprobación a la guerra sucia, en la que fueron asesinadas hasta 30.000 personas26.

En Uruguay, un golpe militar en 1973 llevó al establecimiento de un régimen autoritario que duró hasta 1985. Durante este período, se llevaron a cabo operaciones represivas similares, incluyendo la tortura y el asesinato de opositores políticos. Documentos desclasificados y testimonios sugieren que la Administración estadounidense tenía conocimiento de estas actividades y proporcionó apoyo al gobierno uruguayo27, incluyendo entrenamiento militar y asesoramiento en técnicas de contrainsurgencia.

Estados Unidos veía a estos regímenes autoritarios como aliados en la lucha contra la expansión del comunismo y estaban dispuestos a apoyarlos en su lucha contra los grupos de izquierda y guerrillas. Dichas intervenciones, lamentablemente, desencadenaron un sombrío episodio caracterizado por la represión de movimientos populares y las flagrantes violaciones a los derechos humanos. Aunque la vinculación directa y personal de Kissinger con estas operaciones está sujeta a un constante debate y análisis, es innegable que su posición influyente en el gobierno de Estados Unidos y su autoridad en la toma de decisiones a nivel internacional han suscitado críticas en relación con su posible complicidad en estos eventos trágicos. La percepción de que sus acciones y decisiones podrían haber contribuido, de una u otra manera, a la consecución y sostenimiento de regímenes opresivos y a la desestabilización de la democracia y los derechos humanos en la región, ha llevado a cuestionamientos fundamentales en torno a la interacción entre los imperativos geopolíticos y las responsabilidades éticas y humanitarias en la diplomacia y las relaciones internacionales.

Secreto y falta de transparencia

La falta de transparencia en la toma de decisiones y el secretismo con el que Kissinger manejó algunas políticas también ha sido objeto de críticas. La percepción de falta de rendición de cuentas y opacidad ha alimentado la controversia en torno a su figura. Durante su mandato como asesor de Seguridad Nacional y posteriormente como secretario de Estado de los Estados Unidos, Kissinger consolidó su imagen como un estratega político astuto y reservado, que se sentía cómodo en los medios de la diplomacia secreta28. En 1972, cuando la periodista italiana Oriana Fallaci pidió a Kissinger que explicara su popularidad, este respondió: «El punto principal surge del hecho de que siempre he actuado solo»29.

Su estilo de toma de decisiones se caracterizó por la preservación de gran parte de la información y detalles de manera confidencial, inclusive en relación con sus pares y al público en general. Los documentos desclasificados por el Archivo Nacional de Seguridad han arrojado luz sobre esta falta de transparencia, que fue evidente en varios aspectos de su gestión. En primer lugar, Kissinger a menudo llevó a cabo negociaciones y diálogos diplomáticos en privado, sin una divulgación adecuada de los detalles y los compromisos alcanzados. Esto generó preocupaciones sobre la falta de transparencia en la formulación de la política exterior y sus implicaciones a largo plazo, socavando la capacidad del público para evaluar y debatir las decisiones tomadas en su nombre.

Además, Kissinger fue objeto de acusaciones de llevar a cabo operaciones encubiertas y actividades ilegales sin el conocimiento o consentimiento del Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, se ha afirmado que acciones como los bombardeos en Camboya y las intervenciones en América Latina carecían de la debida autorización y supervisión del poder legislativo. La falta de transparencia en la toma de decisiones de Kissinger también se extiende al ámbito de la política de desarme nuclear. Durante su tiempo como secretario de Estado, Kissinger participó en negociaciones nucleares con la Unión Soviética, pero gran parte de los detalles y los acuerdos alcanzados se mantuvieron en secreto. Esto generó preocupaciones sobre la opacidad en las políticas de armas nucleares y el riesgo de una carrera armamentista sin la debida supervisión y debate público. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas se considera una violación del sistema de balances y contrapesos en una democracia.

Influencia en la política exterior contemporánea

El legado de Kissinger sigue siendo objeto de un amplio debate y discusión. Por un lado, se le ha señalado como un posible criminal de guerra, asociado a acciones como el bombardeo encubierto en Camboya, el derrocamiento de un gobierno democrático en Chile y el respaldo a regímenes autoritarios en América Latina. Por otro lado, también es considerado un brillante estadista que jugó magistralmente las piezas del tablero mundial realizando movimientos como el acercamiento a China y la Unión Soviética, y cuya excelente diplomacia salvó a Estados Unidos tras el desastre de Vietnam. No hay lugar para grises en estas valoraciones. Con todo, sin entrar en evaluaciones de carácter moral, es fácil deducir la envergadura histórica que acompaña a la figura de Kissinger, quien personificó el poder internacional de Estados Unidos y tuvo una contribución fundamental en la formulación de su política exterior. Su enfoque pragmático y su destreza para entablar negociaciones con diversos actores a nivel internacional han dejado una impronta perdurable en el planteamiento con el que Estados Unidos aborda las relaciones internacionales.

Uno de los aspectos más destacados de la influencia de Kissinger en la política actual es su concepción de equilibrio de poder, la diplomacia y el enfoque pragmático de las relaciones internacionales. Kissinger creía en la importancia de establecer relaciones estratégicas con diferentes países, incluso con aquellos con los que Estados Unidos tenía diferencias significativas: China y la URSS. En el contexto actual, el equilibrio de poder mundial sigue exigiendo que ninguna gran potencia o alianza de potencias controle los principales centros de poder de la región de Eurasia, que sigue siendo la masa continental dominante en el mundo y alberga a la mayor parte de la población y los recursos mundiales. Para Estados Unidos, mantener relaciones más constructivas con China y Rusia que las que estos países mantienen entre sí, sigue siendo una opción razonable en el paisaje que ha surgido en la era pos Guerra Fría.

A pesar de haber transcurrido varias décadas desde su salida del cargo, la influencia ejercida por Kissinger en la arena internacional perdura de manera notoria. Kissinger se ha mantenido activo como asesor en la esfera internacional, brindando orientación y consejo a líderes gubernamentales y figuras influyentes en distintas naciones. Su trayectoria histórica en la diplomacia y su capacidad para comprender la complejidad de los asuntos globales le permiten aportar perspectivas valiosas en la toma de decisiones. Su experiencia en la gestión de crisis y en la construcción de puentes entre actores divergentes le otorgan un estatus exclusivo como recurso en situaciones de alta complejidad.

Como decíamos en la introducción, incluso hoy, con 100 años, la figura de Henry Kissinger sigue siendo una referencia de peso a escala mundial. En una entrevista realizada en mayo por CBS Sunday Morning30 con motivo de su centenario se le preguntó: «Si uno de sus ayudantes llamara a Pekín y dijera: 'Al Sr. Kissinger le gustaría hablar con el presidente Xi', ¿aceptaría su llamada?».

«Hay muchas posibilidades de que me cogiera la llamada, sí», respondió.

¿Y el presidente ruso Vladímir Putin? «Probablemente, sí».

Si un presidente viniera y te dijera: «Henry, ¿volaría a Moscú y hablaría con Putin?».

«Me inclinaría a hacerlo, sí», dijo Kissinger. «Pero sería un asesor, no una persona activa».

Dos meses después de esta entrevista Xi Jinping daba una calurosa bienvenida a Henry Kissinger en Pekín. Algo que considerar.

Laura García Moreno*

Analista Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos

Referencias:

1 ABRIL, Guillermo. «Xi Jinping recibe al centenario Kissinger en un intento de reanimar las relaciones entre China y Estados Unidos», El País. 20 de julio de 2023. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2023-07-20/xi-jinping- recibe-al-centenario-kissinger-en-un-intento-de-reanimar-las-relaciones-entre-china-y-estados-unidos.html

2 REUTERS. «China's Xi gets nostalgic with 'old friend' Kissinger». 21 de julio de 2023. Disponible en: https://www.reuters.com/world/chinas-president-xi-meets-with-henry-kissinger-beijing-2023-07-20/

3 BEW, J. «The Kissinger effect on Realpolitik», War on the Rocks. 29 de diciembre de 2015. Disponible en: https://warontherocks.com/2015/12/the-kissinger-effect-on-realpolitik/

4 Metternich, estadista austriaco, fue una figura clave en el Congreso de Viena de 1815, donde buscó restablecer el equilibrio político en Europa después de las guerras napoleónicas. Bismarck, por su parte, lideró la unificación de Alemania bajo el Imperio prusiano en la segunda mitad del siglo XIX, utilizando una combinación de diplomacia y conflicto para lograr sus objetivos políticos.

5 FERGUSON, N. «Meaning of Kissinger: A Realist Reconsidered», Foreign Affairs, Vol. 94, No. 5. September/October 2015, pp. 134-138, 139-143. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/24483745

6 Ibídem.

7 KISSINGER, H. A. Diplomacia (1.ª ed.). Ediciones B, S. A, Barcelona, 1996, p. 518.

8 OFFICE OF THE HISTORIAN, Foreign Service Institute United States Department of State. «Foreign Relations of the United States, 1969–1976», Volume I. Foundations of Foreign Policy, 1969–1972. Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v01/summary

9 Ibídem.

10 STARR, H. «The Kissinger Years: Studying Individuals and Foreign Policy», International Studies Quarterly,

Vol. 24, No. 4. December 1980, pp. 465-496. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/2600286

11 OFFICE OF THE HISTORIAN, Foreign Service Institute United States Department of State. «Foreign Relations of the United States, 1969–1976», Volume I. Foundations of Foreign Policy, 1969–1972. Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v01/summary

12 Ibídem.

13 KISSINGER, H. A. White House Years. Little, Brown, Boston, 1979.

14 KISSINGER, H. A. Diplomacia. Ediciones B, S. A., Barcelona, 1996.

15 KISSINGER, H. A. Orden mundial: Reflexiones sobre el carácter de las naciones y el curso de la historia. Penguin Random House Grupo Editorial España, Barcelona, 2016.

16 NATIONAL SECURITY ARCHIVE. The Beijing – Washington Back Channel and Kissinger’s Secret Trip to China. 27 de febrero de 2022. Disponible en: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB66/

17 OFFICE OF THE HISTORIAN, Foreign Service Institute United States Department of State. «Rapprochement with China, 1972». Disponible en: https://history.state.gov/milestones/1969-1976/rapprochement-china

18 OFFICE OF THE HISTORIAN, Foreign Service Institute United States Department of State. «Détente and Arms Control, 1969–1979». Disponible en: https://history.state.gov/milestones/1969-1976/detente

19 OFFICE OF THE HISTORIAN, Foreign Service Institute United States Department of State. «Strategic Arms Limitations Talks/Treaty (SALT) I and II». Disponible en: https://history.state.gov/milestones/1969-1976/salt

20 The Cornell Daily Sun, volumen 90, número 9. 11 de septiembre 1973. Disponible en: https://cdsun.library.cornell.edu/cgi-bin/cornell?a=d&d=CDS19730911.2.2&e=-------en-20--1--txt-txIN-------

21 NATIONAL SECURITY ARCHIVE. East Timor Revisited. Ford, Kissinger and the Indonesian Invasion. 25 de mayo

de 2023. Disponible en: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB62/index.html

22 RABE, S. G. Kissinger and Latin America: Intervention, Human Rights, and Diplomacy. Cornell University Press, 2020.

23 NATIONAL SECURITY ARCHIVE. «Henry Kissinger’s Documented Legacy». 25 de mayo de 2023. Disponible en: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/cold-war-henry-kissinger/2023-05-25/henry-kissingers-documented-legacy

24 OFFICE OF THE HISTORIAN, Foreign Service Institute United States Department of State. «The Allende Years and the Pinochet Coup, 1969–1973». Disponible en: https://history.state.gov/milestones/1969-1976/allende

25 EL PAÍS. «45 años del golpe de Estado en Argentina, en imágenes». 24 de marzo de 2021. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2021/03/23/album/1616527693_701956.html

26 NATIONAL SECURITY ARCHIVE. Transcript: U.S. OK'd 'dirty war. 4 de diciembre de 2003. Disponible en:

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB104/index.htm

27 NATIONAL SECURITY ARCHIVE. «Henry Kissinger’s Documented Legacy». 25 de mayo de 2023. Disponible en: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/cold-war-henry-kissinger/2023-05-25/henry-kissingers-documented-legacy 28 ROMERO, J. «Henry Kissinger. El orden estable, garantía de paz. Ideas sobre prevención de conflictos», Cuaderno de Estrategia n.º 111. Ministerio de Defensa, 2020, pp. 189-215. Disponible en: https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=110198

29 FALLACI, O. Interview with History. Liveright Publishing Corporation, New York, 1976.

30 CBS News. «Henry Kissinger on a potential artificial intelligence arms race». 7 de mayo de 2023. Disponible en: https://www.cbsnews.com/news/henry-kissinger-at-100-artificial-intelligence-global-tensions-and-addressing-his- critics/