Ni Europa ni España están ganando la ‘guerra’ por la innovación

Antonio Sánchez-Gijón/CapitalMadrid.com

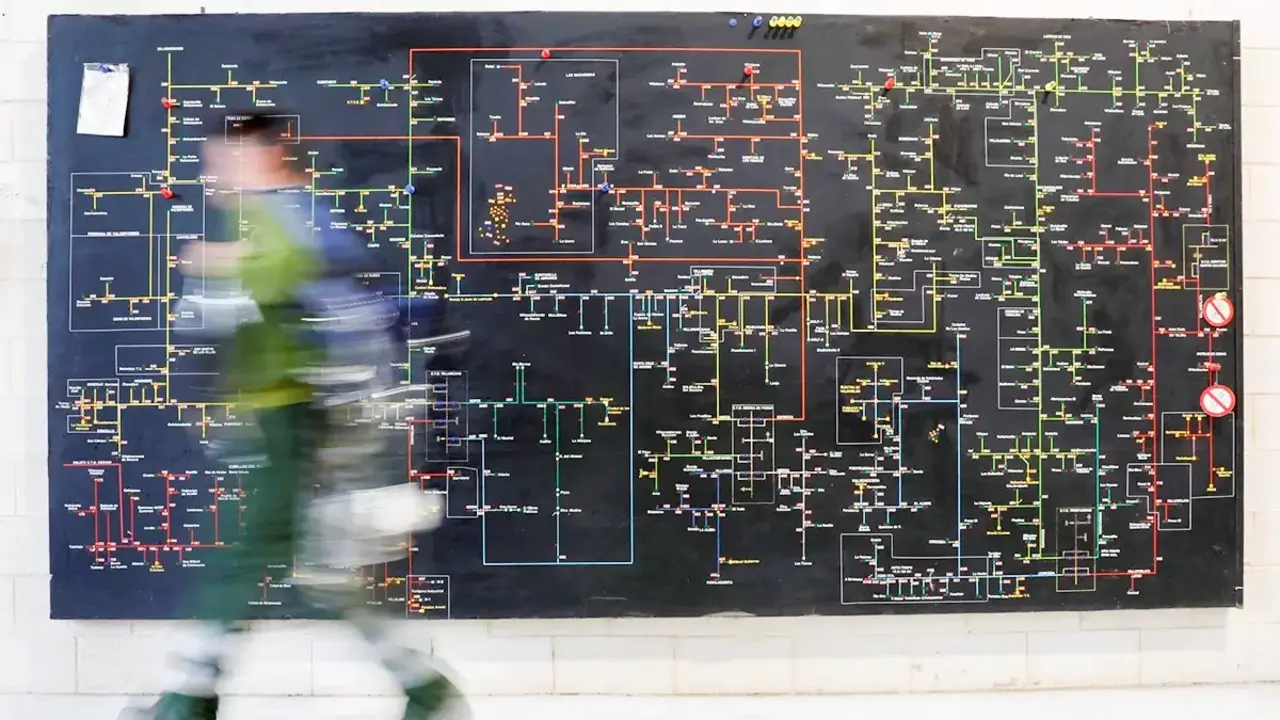

Pie de foto: Innovación abierta. La divisoria europea Norte-Sur no se corregirá a este ritmo, ni aflojará el independentismo

Uno de los factores que determinan la mayor o menor cohesión territorial de un país es el grado de proximidad o distancia entre los niveles de desarrollo de los diversos componentes de su geografía política. Como derivada de este postulado, se puede afirmar que los volúmenes de la inversión que cada uno de esos territorios dedica a vectores de crecimiento tales como investigación, innovación, desarrollo, etc., proyectan su influencia sobre los procesos de producción, que a su vez determinan los niveles relativos de riqueza o de desarrollo de cada una de esas unidades territoriales, así como su capacidad de actuar competitivamente dentro del mercado nacional o en un mercado global.

Este enfoque da cuenta tanto de las tensiones que se observan en el seno de la Unión Europea (en términos Norte-Sur, Este-Oeste, desarrollados/menos desarrollados, en consolidación fiscal o superávits, etc.), como dentro de un país concreto, por ejemplo España, con su proyección sobre las tensiones de tipo político derivadas de los nacionalismos reivindicativos (en el País Vasco y Cataluña, pero cada vez más en otros territorios).

En el contexto europeo, estas reflexiones vienen suscitadas por un estudio recientemente publicado por el instituto Bruegel, titulado “The European Growing Innovation Divide”, firmado por Reinhilde Veugelers (abril 2016).

El estudio afirma en su primer párrafo que “Hay una divisoria significativa entre los países de la Unión Europea con mayor capacidad de innovar y los de menor capacidad para hacerlo. El proceso de convergencia ha sido hasta ahora muy lento e irregular, y parece que recientemente se ha parado”. Y ello a pesar de las promesas de la Comisión, de acelerar la inversión en innovación.

Según el Innovation Union Scoreboard Indicator (IUS), de la CE, aportado por Veugelers, el grado de eficiencia global de la Unión en materia de innovación es del 81% relativo al de los Estados Unidos. El índice de China está alcanzando al de la UE. La relación es peor en cuanto a inversión del sector privado en I+D: es sólo el 57% de la de Estados Unidos.

El IUS mide ocho componentes de la capacidad de innovación: recursos humanos, sistemas oficiales de investigación, financiamiento, inversión por empresas, cooperación, derechos de propiedad intelectual, innovaciones y efectos económicos.

Por volúmenes de inversión global en I+D, Europa vuelve a quedarse atrás: se mantiene año tras año en torno al 2% del PIB, mientras que el ratio equivalente de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Singapur gira en torno al 3%.

Los indicadores de la ‘capacidad de innovación’ de las naciones que componen la Unión tampoco son buenos: la convergencia con otros bloques económicos “parece haber llegado a su fin”, dice la autora. Este es también el caso de los países del sur de Europa: su convergencia con los más avanzados de la Unión cesó a partir de 2008, y desde entonces no se ha recuperado (hasta 2013). No es el caso de los países del Este, que hasta la crisis de aquel año mantuvieron un buen paso en su convergencia, pero ahora lo hacen más moderadamente.

Se acentúa así la distancia entre los países del Sur y los más avanzados, todos ellos situados en el Norte: Dinamarca, Finlandia, Alemania y Suecia según Veugelers. Dando a estos países un índice global de 100, los del Sur sólo lograron pasar de un índice 52 en 2006 a otro de 57 ocho años después. Parece haber, pues, una relación directa entre estos índices y la posición de solvencia o debilidad financiera de cada uno de ellos.

Los índices referidos sólo al sur de Europa son, o negativos o indican un modestísimo progreso con referencia a los de los países líderes: así, entre 2006 y 2013, ‘recursos humanos’ pasó de 55 a 59; el de ‘investigación oficial’, de 47 a 55; el de ‘financiamiento’ de 40 a 41; el de ‘inversión’ retrocedió de 61 a 50; el de ‘innovación’ subió de 56 a 59, etc. Es decir, la brecha apenas se ha cerrado entre el Norte y el Sur en materia de innovación para la producción, y por lo tanto tampoco la de la de competitividad global europea.

La geografía política como factor del desarrollo económico

Son variados los factores que explican esa divisoria Norte-Sur. Uno de tipo geopolítico es la situación geográfica de cada país de la Unión. Los cuatro elegidos por la autora como líderes de innovación son vecinos muy próximos; o son contiguos o les unen comunicaciones marítimas baratas sobre las aguas del Báltico. El crecimiento económico en un país repercute de inmediato en la demanda de los otros. Es una condición parecida a la del grupo de países cuyos ríos navegables convergen sobre las planicies holandesas, en la proximidad de las rutas marítimas entre el Reino Unido y Francia con la parte norte del continente europeo. Contigüidad y una población numerosa son factores multiplicadores.

Las condiciones geopolíticas de las Penínsulas Italiana e Ibérica son totalmente opuestas. Iberia es territorio de baja densidad demográfica pero no tiene contigüidad con la densa Italia. Sus respectivos entornos marítimos empujan a ésta al Mediterráneo, a aquélla al Atlántico. Esta tensión es más acentuada en el caso de España, con partes de su territorio intensamente vocadas al mar interior y otras al océano. Su geopolítica es como una casa con dos fachadas: una arquitectura compleja, sin un principio ordenador claramente definido y jerarquizado entre las partes.

Esta estructura es fuente de tensiones geopolíticas internas, puestas en evidencia en el caso de los independentismos y soberanismos, crecientes dentro de España. En el territorio español no se da el factor de íntima proximidad física con otros países, como el que que se registra en el Báltico y en torno al Rhin. Al contrario, la gran masa interior y meridional de la Península está separada de la masa continental europea por los Pirineos, y sólo comunicada por dos vías de acceso a los extremos de esta cordillera, sobre los que viven poblaciones que, en mayor o menor grado y a través de la historia, han mostrado voluntad de extraer rentas de situación mediante el control de esas vías históricas de comunicación. Hoy día, aunque la contigüidad con el ecúmeno europeo no aporta legalmente, y por sí misma, ninguna ventaja comercial a esos territorios fronterizos, sí se las aporta en términos de proximidad, lo que se traduce en menor coste del transporte, mayor frecuencia de las comunicaciones, la facilidad de acceso a otros polos económicos europeos, etc. Piénsese en la productiva interacción entre la planta industrial catalana o vasca con respecto a los centros industriales franceses, y la desventaja relativa de la posición de Andalucía en el extremo sur de la Península, en términos de desarrollo económico y despliegue de las capacidades personales.

Así que la Península Ibérica, y por tanto España, es una plataforma de tensiones geopolíticas centrífugas, lo cual impone a las regiones centrales de su geografía el imperativo de ejercer una fuerza centrípeta opuesta. De otro modo, toda la Península, excepto el borde pirenaico, quedaría relativamente aislada del ecúmeno europeo, y partes del interior y la periferia correrían el peligro de balcanizarse.

Madrid hace de contrapeso a la fuerza innovadora del Norte

Los datos aportados más arriba sobre el desarrollo diferente entre el Norte y el Sur de Europa, y sobre la insuficiente inversión del Sur en innovación con respecto a los líderes europeos, tiene una traslación perfecta al enfoque territorial referido a España en particular.

Los índices de inversión en desarrollo de las diferentes regiones españolas reflejan las tensiones geopolíticas señaladas. También hay un Norte y un Sur en materia de I+D, con los consiguientes factores correctivos o acentuadores de los desequilibrios. Tomemos sumariamente unos pocos índices aportados por la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica (2016, aunque con datos referidos al 2013). Tres de las cuatro regiones con un esfuerzo inversor mayor en relación con su PIB son fronterizas: País vasco (2,09%), Navarra (1,79%) y Cataluña (1,50%). La cuarta región es geográficamente central: la Comunidad de Madrid (1,75%).

A la cabeza de gasto en I+D por persona se sitúa el País Vasco (€612), seguido de Madrid (€537), Navarra (€498) y Cataluña (€398). Los índices de las otras comunidades decaen sustancialmente.

Como resumen de todo lo dicho, se puede afirmar que la plantilla analítica que sirve para entender las diferencias de desarrollo dentro de la Unión Europea sirve también de plantilla para el caso de España y sus tensiones territoriales.

Si se afirma que la inversión y la innovación son inputs que armonizan el desarrollo de las diversas partes de Europa, exactamente se puede afirmar lo mismo para el caso de España y sus tensiones territoriales. La tendencia, sin embargo y como se ha visto más arriba, es hacia la debilitación o no crecimiento de los factores armonizadores. Como señala Carlos Sebastián en su libro “España estancada”, la ratio española innovación “es claramente inferior a la tercera parte de la media de los 23 (sic) países, lo que da una idea de lo lejos que estamos de Europa en este aspecto”.

Todo esto pudo haber sido un bonito tema para los debates parlamentarios y partidistas de las últimas semanas. Ojalá quede como uno de los temas centrales de los probables nuevos debates postelectorales.