L'amour a été ma seule faute

Le choix de l'écrivaine Małgorzata Nocuń par l'Institut polonais de la culture pour inaugurer la première édition du Printemps littéraire hispano-polonais à la Bibliothèque nationale d'Espagne (BNE) est particulièrement judicieux. Tout comme la décision de l'éditeur Raúl Enrique Asencio de mettre à la disposition des lecteurs en espagnol la publication soignée de ce livre.

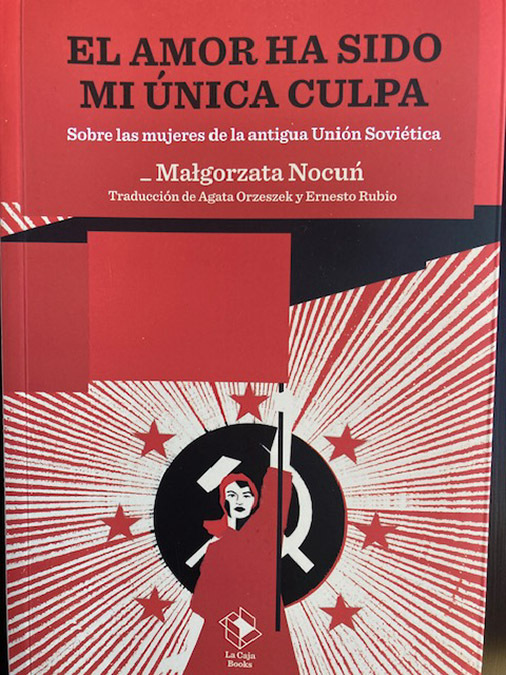

Compilation de récits issus de dix années de voyages à travers l'immense territoire post-soviétique, et de l'écoute de centaines de femmes aux expériences de vie difficilement comparables, Małgorzata Nocuń est venue en Espagne pour présenter son dernier ouvrage : L'amour a été ma seule faute. Sur les femmes de l'ancienne Union soviétique (Ed. La Caja Books, 237 p.). L'excellente traduction d'Agata Orzeszek et d'Ernesto Rubio conserve le formidable rythme narratif d'une écrivaine tout simplement extraordinaire.

Son travail minutieux sur le terrain, se déplaçant dans les villes et les villages les plus reculés de cette immense fédération qui regroupait quinze pays sous l'empire russe, est couronné par des entretiens avec des centaines de femmes, auxquelles elle arrache avec beaucoup de persuasion les confessions qu'elles ont toujours dû cacher tout au long de leur vie.

Elle révèle l'existence d'un autre fantôme, celui qui hante la mémoire de ceux qui ont vécu dans cette Union soviétique : le silence des femmes qui ont souffert du contrôle patriarcal de l'État, de la religion et de la tradition. Leur traumatisme se transmet d'une génération à l'autre jusqu'au jour où quelqu'un se souvient, parle et donne un nom à ce qui était resté silencieux.

Małgorzata Nocuń a fait de l'écoute de la littérature, une littérature splendide. Elle a parcouru le territoire intime où les filles héritent de leurs mères la mémoire de la faim, de la misère, de la mort, et elle est devenue le témoin attentif d'une constellation de conversations et de témoignages qui éclairent un visage du XXe siècle qui restait dans l'ombre. Ses descriptions de la faim, de la misère et de la mort sont inégalables, et les phrases qui les composent ne visent pas à tordre les tripes du lecteur, mais, ce qui est bien plus difficile, à lui faire partager la connaissance des histoires de tant et tant de citoyens soviétiques, et à ce qu'il tire lui-même ses propres conclusions.

Nocuń, qui a composé un livre de grande littérature, fait preuve d'un style précis et incisif, héritier de maîtres de l'écriture non romanesque tels que Svetlana Aleksiévich ou Hanna Krall. Dans L'amour est ma seule faute, elle crée un refuge dans lequel résonne l'histoire de près d'un million de partisans, de conductrices et de tireurs d'élite qui ont combattu dans l'Armée rouge, ou des femmes soldats qui représentent aujourd'hui près d'un tiers de la milice ukrainienne. Celles qui, prises au siège de Leningrad (aujourd'hui de nouveau Saint-Pétersbourg), récitaient par cœur les vers d'Anna Akhmatova pour soulager la faim. Celles qui ont brandi le drapeau rouge séduites par l'utopie des soviets et les dissidentes qui ont fini dans les sous-sols de la Loubianka, le cœur putride du KGB. De toutes les « ennemies du peuple » qui ont perdu leur nom dans le goulag ou qui ont passé leur jeunesse dans les fosses de la psychiatrie soviétique. Voici les voix d'un empire qui s'effondre et qui, après son effondrement, a laissé apparaître sa structure de violence.

L'auteure ne se contente pas d'interroger uniquement celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont perdu leurs illusions en découvrant la schizophrénie entre la sinistre réalité qu'elles vivaient et la propagande qui les submergeait et qu'elles ont souvent été obligées de porter comme des étendards. Et elle trouve des réponses souvent aussi surprenantes que logiques : « Je ne peux pas admettre - lui dit une ancienne héroïne de l'URSS - que j'ai toujours vécu dans le mensonge et que, proche de ma mort, je dois tout jeter par-dessus bord. »

Des récits dramatiques, souvent tragiques, mais dans lesquels ces femmes ont réussi à se surpasser, où la pénurie d'hommes provoquée par les massacres massifs de la guerre les a amenées à les partager, même pour obtenir la progéniture tant attendue, accentuant au passage la supériorité ancestrale de l'homme sur la femme en Russie, toujours obligatoirement soumise et obéissante, démentant au passage la propagande fallacieuse de l'égalité des sexes, reflétée dans les uniformes unisexes. Dans sa conférence à la Bibliothèque nationale d'Espagne, Małgorzata Nocuń résume cela en « cette grande scientifique qui, après une journée épuisante de travail au laboratoire, d'aide aux enfants, de préparation du dîner, de vaisselle et de ménage, demande pardon à son mari de ne pas avoir pu cirer ses chaussures... »

Et, bien sûr, l'auteure polonaise évoque également l'énorme déception des femmes ukrainiennes, qui ont combattu aux côtés des Russes pendant la Grande Guerre patriotique (nom donné par l'URSS à la Seconde Guerre mondiale), et qui se sont maintenant vues « envahies et dévastées par ce fils de pute de Poutine ».

Nous sommes donc face à un livre dense, de ceux qui laissent une empreinte, non dénué non plus des grandes doses d'espoir insufflées par ces femmes qui ont réussi à surmonter les épreuves les plus bouleversantes. À cet égard, citons l'une d'entre elles : « [...] Avant la guerre, j'étais sur le point de devenir une femme. Je pensais que j'aurais de gros seins comme ma mère. Mais mes seins se sont ratatinés comme s'ils s'étaient desséchés. À leur place, il ne restait qu'une peau flétrie surmontée de mamelons. Le ventre était concave et les côtes ressortaient sur les côtés. Je n'avais pas eu mes règles depuis sept mois. J'avais cessé d'être une femme. Après la guerre, je suis tombée amoureuse, mais je n'ai jamais pu m'empêcher de penser à [Leningrad]. Je ne cessais de me souvenir des cadavres gelés dans les rues, des gens qui rampaient parce que la faim leur avait enlevé la capacité de marcher... Aujourd'hui, on appelle ça la dépression ».