Pourquoi l'État algérien nourrit-il une hostilité aussi profonde envers le Maroc ?

- Une hostilité systémique enracinée dans la crise de légitimité du régime algérien

- L'imagination géostratégique de l'Algérie : entre le Tindouf confisqué et un Atlantique fantasmé

- De la falsification de l'histoire à l'endoctrinement d'État : la haine anti-marocaine comme matrice de survie du régime

- Un pouvoir en quête d'ennemis : la stratégie du vide

Il convient de souligner que cette question revient sans cesse dans les cercles diplomatiques et dans l'opinion publique internationale, car elle déconcerte les observateurs expérimentés de la dynamique maghrébine et africaine. L'hostilité persistante de l'État algérien envers le Maroc va bien au-delà des limites d'un différend frontalier ou d'une rivalité régionale typique. Elle reflète une logique plus profonde de construction de la légitimité politique, dans laquelle le Maroc, bien plus qu'un simple pays voisin, est devenu « l'autre » fonctionnel à travers lequel le système algérien se définit par la confrontation.

Ce rejet systématique ne repose ni sur un choc idéologique bien défini, ni sur un différend stratégique rationnel. Elle révèle plutôt une stratégie d'évitement interne, une tentative d'échapper à l'échec du projet national, de retarder la reconstruction des institutions étatiques et d'éviter de se confronter à une légitimité figée dans la mémoire glorifiée de la guerre d'indépendance.

De plus, derrière cette question se cache bien plus qu'un désaccord géopolitique conventionnel ou une simple divergence diplomatique. Au fond, cette hostilité met en évidence un déséquilibre structurel entre deux trajectoires historiques divergentes et deux modèles opposés de légitimité étatique. Le Maroc, ancré dans une monarchie millénaire, une centralité géopolitique clairement définie et une vision réformiste et progressiste sous une direction royale stratégique, incarne une forme de stabilité adaptative qui déstabilise psychologiquement le régime algérien. Dépourvu d'un véritable mythe fondateur unificateur, le leadership algérien peine à construire un discours national convaincant, recourant à la place à la rhétorique rigide de la guerre d'indépendance, qui a cessé de servir de base à un projet national et est devenue un refuge idéologique face aux exigences du présent.

Une hostilité systémique enracinée dans la crise de légitimité du régime algérien

Dans cette impasse symbolique, l'hostilité envers le Maroc sert de substitut à la légitimité perdue. Dépourvue de leviers géopolitiques solides, qu'il s'agisse de corridors d'influence, d'associations stratégiques diversifiées ou d'une projection économique crédible, l'Algérie compense son isolement par une opposition compulsive envers son voisin occidental. Incapable de s'intégrer dans les dynamiques de codéveloppement régional, marginalisée des principales initiatives africaines et atlantiques et prisonnière d'un appareil sécuritaire autonome, l'Algérie a fait du conflit un mode d'existence et de l'hostilité un pilier de l'identité nationale.

Cette posture, fondée sur l'obstruction, le victimisme et la projection de menaces, reflète également une peur existentielle plus profonde : celle d'être exclu de la nouvelle carte des puissances régionales. Le Maroc, par ses choix délibérés, son ouverture économique, sa diplomatie multidimensionnelle et son ancrage stratégique tant en Afrique qu'en Atlantique, incarne un modèle contrasté qui met en évidence la stagnation du régime algérien. Ce contraste est devenu intolérable pour une élite militaire enfermée dans une logique de contrôle autoritaire et de préservation du régime.

Cette rivalité est également profondément enracinée dans des préoccupations géostratégiques de longue date et des frustrations historiques non résolues, qui expliquent en partie l'obsession de l'Algérie pour le Sahara marocain.

En effet, d'un point de vue historique et stratégique, tant au niveau régional que continental, deux motivations clés sous-tendent la position de l'Algérie sur le Sahara marocain. Tout d'abord, en tant que pays enclavé, entouré par une Méditerranée géopolitiquement limitée et fermée par le détroit de Gibraltar, l'Algérie recherche depuis longtemps un accès stratégique à l'océan Atlantique. Ne disposant d'aucun accès naturel à cet espace maritime vital, essentiel au commerce mondial et à la projection stratégique, l'Algérie a inventé la fiction d'un « État sahraoui » client, dont la création artificielle servirait de proxy géopolitique, offrant à Alger une porte dérobée vers l'Atlantique et contournant les règles établies en matière de souveraineté territoriale. Il ne s'est jamais agi d'un geste altruiste ou d'un soutien sincère à l'autodétermination, mais d'une tentative calculée de redessiner l'architecture régionale en faveur d'une Algérie en quête d'expansion fonctionnelle.

L'imagination géostratégique de l'Algérie : entre le Tindouf confisqué et un Atlantique fantasmé

L'hostilité persistante de l'État algérien envers le Maroc se nourrit également d'une lacune non résolue du processus de décolonisation : la question des territoires orientaux du Maroc amputés par l'administration coloniale française au début du XXe siècle. En vertu de l'accord franco-espagnol de 1904, appliqué par la suite par des décrets coloniaux unilatéraux, des régions telles que Touat, Saoura, Tidikelt, Gourara et la zone de Tindouf ont été privées de leur souveraineté marocaine et arbitrairement annexées à l'Algérie française.

Cependant, contrairement à l'interprétation rigide et sélective que l'Algérie fait du principe « uti possidetis juris », le droit international régissant la décolonisation exige une interprétation souple et équitable, respectueuse des souverainetés préexistantes. L'objectif de ce principe n'est pas de perpétuer l'injustice coloniale, mais d'éviter le chaos après l'indépendance en préservant les unités territoriales au moment de l'indépendance, sauf dans les cas où les territoires ont été séparés en violation flagrante du droit international. Dans le cas du Maroc, il ne s'agissait pas d'un territoire amorphe hérité des cartographes impériaux, mais d'un État souverain vieux de plusieurs siècles dont les frontières étaient internationalement reconnues bien avant la colonisation.

À cet égard, la Cour internationale de justice elle-même, dans de nombreux avis consultatifs, dont notamment l'arrêt de 1975 sur le Sahara marocain et l'affaire du Timor oriental, a clairement déclaré que le principe « uti possidetis juris » ne peut prévaloir sur le droit des peuples à revendiquer la pleine souveraineté. Il ne peut non plus annuler des engagements internationaux antérieurs ou des faits historiquement établis. Ce principe est particulièrement pertinent dans le cas du Maroc, où les revendications territoriales sont fondées sur une souveraineté préexistante et sont étayées par des traités internationaux dûment ratifiés.

Cet avis est renforcé par l'article VI de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée le 14 décembre 1960, qui stipule : « Si un État a été démembré par le colonialisme, il a le droit de recouvrer son intégrité territoriale après la décolonisation ». En substance, la souveraineté d'un État reconnu ne peut être compromise de manière permanente par des amputations coloniales unilatérales. Ce fondement juridique disqualifie toute tentative d'ériger les frontières coloniales en absolus intouchables et ouvre la voie à la restauration légitime des territoires, comme dans le cas du Maroc.

Ce principe de restitution territoriale n'est donc pas une abstraction théorique, mais repose sur une continuité historique documentée. Bien avant sa fragmentation coloniale par la France et l'Espagne, le Maroc était un État souverain dont les frontières étaient reconnues dans de multiples traités internationaux. Parmi ceux-ci figurent les traités maroco-espagnols de 1561, 1767, 1787 et 1799, ainsi que le traité de paix et d'amitié entre le Maroc et les États-Unis de 1867, toujours en vigueur, qui affirme la reconnaissance de l'unité territoriale du Maroc. De même, le 13 mars 1895, un accord anglo-marocain a été conclu après d'intenses négociations sur l'installation du citoyen britannique Donald Mackenzie au cap Juby (au nord de Tarfaya). L'article I de cet accord reconnaissait explicitement la souveraineté marocaine sur toute la région méridionale. Cette continuité historique et juridique contraste radicalement avec la position actuelle de l'Algérie.

Aujourd'hui, en refusant tout dialogue bilatéral sur ces territoires et en considérant les frontières coloniales comme sacro-saintes, l'Algérie nie non seulement les revendications légitimes du Maroc, mais se positionne paradoxalement comme l'héritière légale de l'ordre colonial auquel elle prétend avoir résisté.

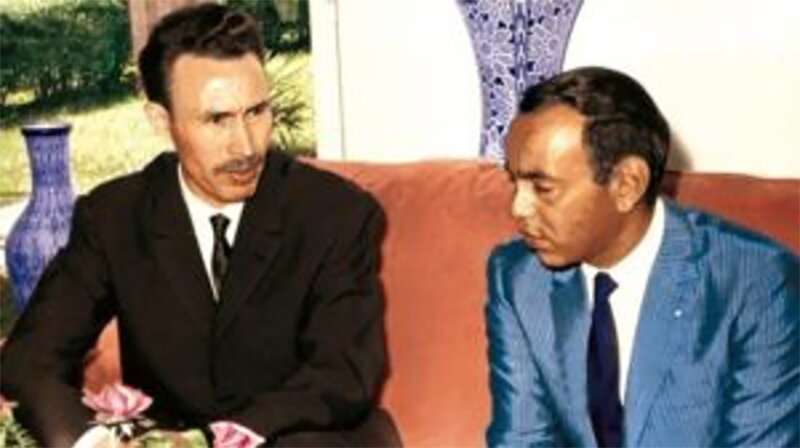

Un fait juridique et diplomatique fondamental, bien que souvent négligé, éclaire davantage les racines des tensions actuelles : le 6 juillet 1961, le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), alors dirigé par Farhat Abbas puis par Youssef Benkhedda, a signé un accord explicite avec le Maroc dans lequel les deux parties s'engageaient à régler la question de la délimitation de la frontière orientale par des négociations bilatérales une fois que l'Algérie aurait obtenu son indépendance. Cet engagement, fondé sur les relations de bon voisinage et les liens historiques entre les deux peuples, reflétait la volonté initiale de régler pacifiquement les différends territoriaux de l'époque coloniale.

Cependant, cet accord a ensuite été rejeté unilatéralement par le nouveau régime algérien après le coup d'État politico-militaire de Ben Bella et Boumediene contre le GPRA. Dès ses débuts, ce gouvernement post-indépendance a adopté une position rigide, sanctifiant les frontières coloniales et rejetant toute discussion sur les territoires historiquement marocains qui avaient été annexés à l'Algérie sous la domination française. Ce changement de position a jeté les bases d'une doctrine algérienne de longue date consistant à rejeter systématiquement tout dialogue frontalier avec le Maroc, en violation flagrante des engagements antérieurs et du principe de bonne foi consacré par le droit international.

Cette position de déni se reflète clairement dans l'obsession de l'Algérie pour le Sahara marocain. En prolongeant artificiellement un conflit désormais obsolète, en finançant un front séparatiste sans véritable base sociale et en mobilisant ses canaux diplomatiques pour entraver les efforts de résolution, le régime algérien semble moins intéressé par la défense de l'autodétermination que par le maintien d'un conflit contrôlé vital pour sa propre survie politique. La question du Sahara devient ainsi une sorte de miroir stratégique, dont l'objectif n'est pas de résoudre une crise, mais de retarder l'effondrement d'un système incapable de se réformer de l'intérieur.

En fin de compte, l'histoire moderne montre que les régimes ancrés dans une hostilité perpétuelle sont condamnés à l'irrélevance stratégique et à l'effondrement. L'Algérie a déjà mis cette doctrine à l'épreuve dans les années 1970 et 1980, lorsqu'elle a tenté d'étendre son influence en Afrique subsaharienne en soutenant des mouvements armés et des régimes radicaux, du Polisario à l'UNITA en Angola. Ces initiatives se sont soldées par un isolement diplomatique et une perte de crédibilité. La guerre des Sables de 1963, menée pour des frontières mal définies, s'est terminée par un revers militaire discret. Plus récemment, l'Algérie s'est marginalisée des structures de sécurité régionales en refusant de participer activement à des cadres coordonnés tels que le G5 Sahel ou les coalitions mondiales contre le terrorisme dans toute la région.

Alors que le Maroc signait plus de 1 000 accords de coopération avec des pays africains en seulement une décennie, l'Algérie restait retranchée dans un affrontement stérile avec un voisin qui, paradoxalement, est devenu sa principale obsession. En s'accrochant à une doctrine de confrontation perpétuelle, l'État algérien répète le scénario habituel des régimes autoritaires qui, après avoir militarisé leur diplomatie et idéologisé leur sécurité intérieure, finissent par s'effondrer sous le poids de leur propre système. À l'instar d'anciennes puissances régionales surarmées mais isolées, comme la Libye de Kadhafi ou la Syrie d'Assad, l'Algérie confond influence et intimidation, souveraineté et isolement, dissuasion et provocation. Dépourvue de projet national visionnaire, elle transforme sa puissance militaire en impasse stratégique et son hostilité envers le Maroc en doctrine stérile. Ce modèle fermé, déjà éprouvé ailleurs au prix du chaos, conduit inexorablement à la stagnation géopolitique et, à terme, à la désintégration interne

De la falsification de l'histoire à l'endoctrinement d'État : la haine anti-marocaine comme matrice de survie du régime

Pour comprendre pleinement l'écosystème de cette altérité agressive, il faut remonter aux origines structurelles du régime algérien, dont l'ADN est façonné par une matrice sécuritaire dominée depuis longtemps par le renseignement militaire. Depuis l'ère Boumediene, ce contrôle a détourné l'Algérie de toute trajectoire institutionnelle autonome, enfermant sa dynamique politique entre les mains d'un appareil opaque et autoréférentiel. Après avoir écarté Ben Bella et instauré un régime militaro-technocratique, Houari Boumediene a construit un système fondé sur l'hypercentralisation, l'économie rentière et la neutralisation de tout contre-pouvoir. Le DRS, successeur des premières structures de renseignement telles que le SM et incarné plus tard par des figures telles que le général Nizar et le général Toufik, a progressivement pris le contrôle de l'État algérien, paralysant son évolution politique au profit d'une élite liée aux casernes et obsédée par le maintien du contrôle des richesses nationales.

Le Maroc, bien qu'il ait activement soutenu les combattants de l'indépendance algérienne en fournissant des armes, des cadres et un refuge à l'Armée de libération nationale depuis ses provinces orientales, a paradoxalement été considéré comme l'ennemi principal par cette élite militaire et sécuritaire amnésique, incapable de reconnaître l'héritage historique de la solidarité maghrébine. Parmi les nombreux Marocains qui ont contribué à l'indépendance de l'Algérie, Mohamed Hamouti, surnommé « le soldat africain », occupe une place particulière. Combattant aux côtés de la résistance algérienne dans le maquis oriental, son engagement incarnait le soutien indéfectible de la monarchie et du peuple marocains à la libération de l'Algérie. Loin d'être opportuniste, ce soutien découlait d'une vision maghrébine commune fondée sur la liberté, l'unité et l'émancipation postcoloniale. Le fait que ce souvenir soit aujourd'hui réprimé révèle le degré de distorsion historique nécessaire pour maintenir un récit conflictuel.

Dans cette architecture de la suspicion, l'appareil sécuritaire ne s'est jamais limité à la répression, mais est devenu une usine idéologique. Le DRS, et ses successeurs rebaptisés, ont systématiquement remodelé la perception collective de l'Algérie sur le Maroc, en le transformant en une menace existentielle. Cette campagne de désinformation interne a effacé des manuels scolaires, de l'histoire officielle et de la mémoire publique les liens fraternels entre les deux peuples, les remplaçant par un récit binaire paranoïaque. Un endoctrinement au ralenti a émergé, désignant le Maroc comme la cause fondamentale de tous les blocages internes et perpétuant la fiction d'une « conspiration régionale » pour justifier l'immobilisme du régime. Ce changement idéologique a été dénoncé avec force par l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, dont la position contre la falsification de l'histoire lui a valu d'être emprisonné par les autorités.

Dans ses écrits et ses déclarations publiques, Sansal souligne : « L'Algérie est un pays sans mémoire, sans récit commun et sans horizon ; pour survivre, le régime a fait du Maroc son mythe de substitution ». Son cas illustre comment l'État sécuritaire algérien neutralise non seulement l'opposition politique, mais aussi la pensée libre et critique, en particulier lorsqu'elle ose déconstruire les mécanismes qui sous-tendent une haine sanctionnée par l'État et devenue doctrine. Au lieu d'investir dans l'innovation, la diversification économique ou l'intégration régionale, l'Algérie a consacré ses ressources à une industrie de la suspicion. Cette politique de la peur, fondée sur la culture méthodique de l'hostilité, est devenue le dernier ciment du régime, sa seule force unificatrice. Ce blocage interne s'accompagne d'une extralimitation externe, dans laquelle l'Algérie tente de compenser sa fragilité interne par une posture agressive en matière de politique étrangère.

Un pouvoir en quête d'ennemis : la stratégie du vide

Cette dissonance entre la mémoire historique et la position stratégique actuelle s'est accentuée avec les récents remaniements géopolitiques. L'Algérie est entrée dans une spirale de confrontation avec l'Espagne après la reconnaissance par Madrid de la souveraineté marocaine sur le Sahara, et les relations avec Paris se sont détériorées en raison de l'incapacité de la France à imposer un discours unique sur le conflit. Alors que de plus en plus de capitales diplomatiques adoptent une lecture réaliste du dossier du Sahara, Alger a opté pour une diplomatie punitive, suspendant des contrats gaziers, menaçant ses partenaires et s'isolant de ses alliés traditionnels.

Pendant ce temps, l'Algérie continue de gaspiller des milliards de dollars provenant de ses revenus énergétiques pour soutenir une entité fantoche, le Polisario, qui fonctionne désormais davantage comme un outil de déstabilisation que comme un acteur crédible. Selon plusieurs estimations concordantes, l'Algérie a dépensé plus de 10 milliards de dollars depuis les années 1970 pour maintenir le Polisario à flot, sans obtenir aucun gain stratégique durable. Cette obsession pour un mouvement dépourvu de légitimité sociale et d'enracinement territorial, financé au détriment des besoins réels du peuple algérien, illustre l'incapacité du régime à définir une vision du pouvoir au-delà de la manipulation du conflit.

Au fond, cette hostilité endémique révèle la difficulté de l'Algérie à exister selon ses propres termes, sans adversaire désigné ni menace extérieure sur laquelle projeter ses impasses internes. L'absence d'un plan d'intégration régionale significatif, le rejet systématique de la complémentarité maghrébine et le recours répété au nationalisme défensif comme seul outil de cohésion du régime témoignent d'une logique d'isolement contraire aux grands courants de l'histoire. À l'inverse, le Maroc tire parti de son héritage civilisationnel, de son adaptabilité institutionnelle et de sa vision stratégique pour forger des alliances durables et se positionner comme un État incontournable dans le réaménagement mondial. Cette ascension pacifique et structurée, fondée sur la légitimité politique et non sur les revenus pétroliers ou la théâtralité diplomatique, inquiète profondément Alger.

Ainsi, le ressentiment de l'Algérie envers le Maroc n'est pas un malentendu passager ni un calcul purement géopolitique, mais reflète un désordre stratégique, une blessure identitaire non résolue et l'incapacité du régime à se projeter au-delà de l'antagonisme. Dans cette configuration, la haine entre États devient un langage de substitution, un écran de fumée qui masque l'incapacité d'imaginer un avenir crédible, tant au niveau national que régional. Mais aucun avenir ne se construit sur l'hostilité. Car au-delà du ressentiment, il n'y a pas d'influence durable, ni de stabilité viable, seulement l'illusion d'un pouvoir qui croit exister parce qu'il s'oppose.

Cette descente dans l'antagonisme n'est pas seulement un symptôme de faiblesse, elle devient une stratégie autodestructrice. Car lorsqu'un régime se définit par l'opposition, il renonce à la possibilité de définir son propre objectif. L'histoire nous enseigne que les régimes fondés sur l'hostilité perdent inévitablement leur boussole stratégique. En désignant constamment leurs ennemis, ils oublient de tracer leur propre destin.

En persistant dans cette logique institutionnalisée de confrontation, l'Algérie compromet non seulement ses propres perspectives de développement et de stabilité, mais elle bloque également la voie vers un projet maghrébain fondé sur la complémentarité, le partage des ressources et l'intégration régionale. À la lumière de ces événements, ce qui est réellement en jeu dans cette stratégie d'inimitié fabriquée de toutes pièces, ce n'est pas seulement le progrès national, mais l'avenir collectif du Maghreb.