L'ESA confie à Deimos le satellite DRACO afin d'observer, depuis ses entrailles, comment il s'immole en orbite

L'Agence spatiale européenne (ESA) a sélectionné la société espagnole Deimos Space pour assumer le rôle de maître d'œuvre du satellite innovant DRACO, un projet spatial pionnier et perturbateur.

Il ne s'agit pas d'une mission spatiale scientifique, ni d'une étude environnementale de la Terre. Le satellite DRACO (Destructive Reentry Assessment Container Object), au nom astucieux, fait partie de l'initiative « Zéro débris », annoncée en juin 2023 par Josef Aschbacher, directeur général de l'ESA.

L'initiative « Zéro débris » de l'ESA, qui vise à mettre fin à la création de nouveaux débris spatiaux, a pour objectif de faire émerger d'ici 2030 de nouvelles technologies permettant de construire des systèmes spatiaux qui se désagrègent, se désintègrent et brûlent complètement et de manière contrôlée lors de leur rentrée dans l'atmosphère terrestre. « Au sol, il n'est pas possible de recréer la vitesse et les mouvements d'une rentrée incontrôlée », déplore Stijn Lemmens, chef de projet à l'ESA.

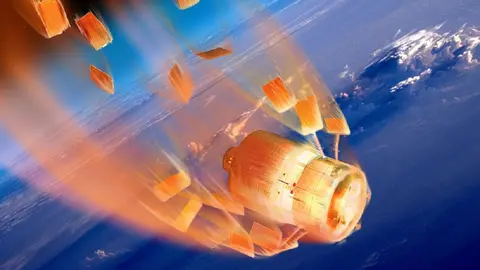

DRACO est essentiellement une expérience spatiale de grande envergure, qui vise à placer un satellite en orbite à une altitude de 500 kilomètres et à le mettre immédiatement sur la voie de l'autodestruction. En d'autres termes, il s'agit de collecter une multitude de données et d'images des entrailles mêmes du vaisseau spatial, alors qu'il tombe à grande vitesse sur la Terre, brûlant et s'immolant dans les couches supérieures de l'atmosphère.

Grâce aux diverses informations obtenues et transmises au sol, les scientifiques et ingénieurs européens espèrent mieux comprendre la physique complexe et largement inconnue qui régit le processus de rentrée et de destruction des satellites positionnés en orbite basse, c'est-à-dire à moins de 2 000 kilomètres de notre planète bleue.

Capteurs et caméras ultra-robustes

La cérémonie officielle de sélection de Deimos par l'ESA et d'attribution du contrat pour le lancement de la première phase de développement de la mission s'est déroulée le mardi 24 septembre. Cette cérémonie a eu lieu après l'achèvement de la phase de faisabilité de DRACO en juin dernier et s'est déroulée au centre d'intégration de satellites de l'entreprise à Puertollano, à quelque 200 kilomètres de Madrid.

Du côté de l'ESA, le contrat de 3 millions d'euros a été signé par le responsable du programme de sécurité spatiale de l'Agence, Holger Krag, pour qui DRACO est une mission qui vise à « valider nos modèles de rentrée et à mieux comprendre ce qui se passe lorsque les satellites brûlent dans l'atmosphère ».

Du côté de Deimos, le document contractuel a été signé par son PDG, Simone Centuori, qui souligne que DRACO est « une étape importante qui fournira des informations sans précédent sur les processus de rentrée des satellites ». Il ajoute que son développement est « un signe de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la durabilité, qui ouvrira la voie à un environnement orbital plus sûr ».

La phase en cours d'activation se terminera par la revue critique de conception (CDR) prévue pour novembre 2025, date à laquelle le satellite commencera à prendre forme à Puertollano. S'il n'y a pas d'incidents, DRACO sera lancé dans l'espace au premier trimestre 2027 avec une fusée européenne Vega-C comme première option.

À quoi ressemblera DRACO ? Avec un poids au décollage compris entre 170 et 200 kilos, sa taille sera « un peu plus petite qu'une machine à laver domestique », explique Paolo Minacapilli, coordinateur des activités techniques chez Deimos. Une fois positionné par la fusée à environ 500 kilomètres et face à la Terre, les instruments seront activés, « soit environ 200 capteurs ultra-résistants » attachés à différentes structures, équipements et composants, « qui mesureront les températures et les déformations le plus longtemps possible pendant que le satellite autour de lui brûle », résume Stijn.

Il y a aussi à bord quatre mini-caméras infrarouges, poursuit Minacapilli, pour observer ce qui se passe, la désintégration de la structure, des panneaux et des éléments passifs, qui commenceront à se désintégrer et à brûler à 120 kilomètres, l'altitude à laquelle commence la rentrée atmosphérique. Presque tout aura brûlé et se sera volatilisé au moment où l'on atteindra l'altitude de 70 kilomètres. Mais pas tout.

Moins de 24 heures à vivre pour 17 millions d'euros

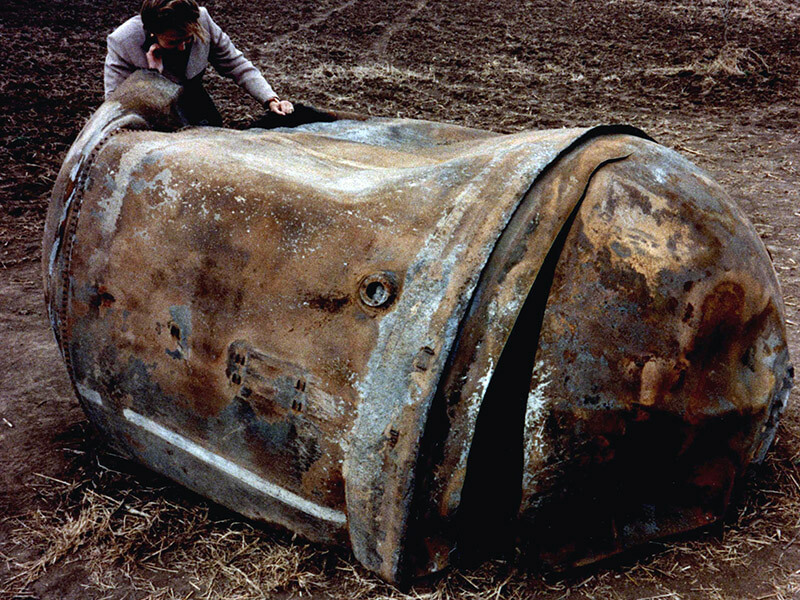

Le responsable technique de DRACO à Deimos, Lorenzo Tarabini, explique que les données recueillies par les capteurs et les observations capturées par les caméras seront stockées dans une petite capsule d'environ 40 centimètres conçue pour survivre. Elle sera équipée d'un bouclier thermique de protection similaire à celui utilisé par les capsules spatiales habitées de la NASA ou de SpaceX.

Équipée d'un mécanisme de séparation, la capsule de 16 kilogrammes se séparera de ce qui reste de DRACO à une altitude prévue de 60 kilomètres, descendra à cinq fois la vitesse du son (Mach 5) et ralentira progressivement. À environ 40 kilomètres, un parachute s'ouvrira et 20 mégaoctets de données stockées commenceront à être téléchargés et récupérés par le réseau de satellites Inmarsat. Cette opération durera environ 20 minutes.

La capsule survivante, une fois freinée et stabilisée par le parachute, tombera dans les eaux de l'océan Indien et coulera. Elle aura accompli sa mission si les données importantes sont relayées par Inmarsat à l'une des antennes réceptrices de l'ESA dans le monde. Au total, la mission unique de DRACO prendra entre 5 et 12 heures depuis l'orbite.

Pour assurer le succès de l'ambitieux projet DRACO, Deimos dirige un consortium international composé de six entreprises et organisations européennes spécialisées dans l'aérodynamique, l'aérothermodynamique, les systèmes de descente et la fragmentation d'objets : l'Institut Von Karman en Belgique, Hyperschall Technologie Göttingen GmbH en Allemagne et les entreprises britanniques Fluid Gravity Engineering, Belstead Research, Dynamic Imaging Analytics et Vorticity.

L'importance de la mission DRACO, dont l'investissement total s'élève à 17 millions d'euros, a été soulignée par la présence à l'événement de Puertollano du directeur de l'Agence spatiale espagnole, Juan Carlos Cortés, de la ministre régionale de l'économie et de l'emploi de la Communauté autonome de Castille-La Manche, Patricia Franco, et du maire de la ville, Miguel Ángel Ruiz, qui a insisté sur la dimension économique et technologique que DRACO apporte à la ville.

En plus d'être l'entrepreneur principal du projet, Deimos est également responsable de la conception et de la gestion de la mission, de l'ingénierie des systèmes, du développement et de l'intégration de la plateforme et de la construction du segment terrestre ainsi que des segments utilisateurs.