Argelia y Sudáfrica se ven frenados por síndromes

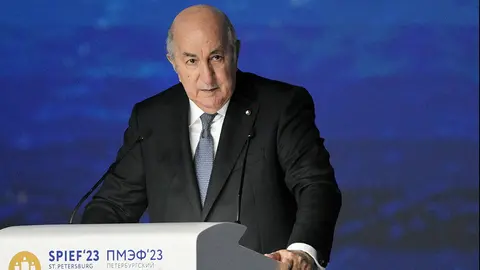

Lo que buscan el presidente argelino y sus oficiales son crisis, no soluciones.

Dos países africanos en particular destacan por seguir insistiendo en cuestiones de colonialismo y racismo, mientras que el mundo está construyendo rápidamente los cimientos para el progreso, al mismo tiempo que sigue el ritmo de los grandes cambios que se están produciendo.

Una brújula política desquiciada ha llevado a países como Argelia y Sudáfrica a desviarse del camino del progreso a pesar de la abundancia de recursos naturales y humanos de que disponen.

El regreso del embajador de Sudáfrica en Estados Unidos, Ebrahim Rasool, a su país de origen después de que Washington lo declarara persona non grata, coincidió extrañamente con la reunión anual del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune con los medios de comunicación nacionales, en la que volvió a retomar sus discursos anticolonialistas.

La frecuente mención por parte del líder argelino del colonialismo y de la espinosa relación de su país con Francia, mientras que los sudafricanos se centraban en cuestiones raciales, hizo que esta coincidencia se repitiera a menudo.

El embajador Rasool regresó sin ningún remordimiento, dijo, a pesar de adoptar una postura diplomáticamente polémica desde cualquier punto de vista. Los embajadores suelen ser destituidos tras enfrentamientos políticos entre su propio país y la nación anfitriona. Por lo general, no intervienen consideraciones personales. Pero el embajador Rasool cambió la norma y su actitud personal provocó las fricciones diplomáticas.

Por supuesto, nadie está diciendo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien Rasool despreciaba y llamaba “racista”, sea un ángel. Mucho se ha dicho sobre Trump, pero los diplomáticos suelen guardarse sus recelos y no los expresan imprudentemente. Trump no llevaba demasiado tiempo de vuelta en el cargo cuando proporcionó a sus críticos munición suficiente para odiarlo y considerarlo racista. Sin embargo, la difícil interacción entre un país racialmente “complejo” como Sudáfrica y un país abierto a todo como Estados Unidos hizo posible que surgieran desacuerdos. Pero nadie esperaba que tales desacuerdos alcanzaran el nivel de expulsar a un embajador por motivos relacionados con el “racismo” en un momento especialmente inoportuno.

El racismo que invoca un país como Sudáfrica para justificar este incidente diplomático, por lo general poco común, con la expulsión de su embajador, es un racismo creado por políticos sudafricanos y funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Además, es una atmósfera alimentada por el estado de ánimo público, lo que la convierte en parte de la “cultura popular” que Sudáfrica ha heredado de la era del apartheid, verdaderamente racista. Sin embargo, los fundadores de la Sudáfrica moderna, tanto el luchador por la libertad negro Nelson Mandela como su adjunto blanco, Frederik de Klerk (el expresidente que dimitió para dar paso a la era postapartheid), nunca tuvieron la intención de que el Estado se reconstruyera sobre la base de un síndrome racial que impregnara todos los asuntos, grandes y pequeños.

En una atmósfera envenenada por la retórica racista, es posible que decenas de miles de sudafricanos blancos de ascendencia europea consideren emigrar a Estados Unidos. Esto constituiría una enorme pérdida de recursos humanos y conocimientos técnicos para cualquier país. Esto es aún más cierto en el caso de Sudáfrica porque la minoría blanca ha sido, hasta hace poco, un pilar de la economía nacional y una fuerza motriz importante de los logros de Sudáfrica. La ecuación Mandela-De Klerk era una receta para la supervivencia, no para el éxodo o la expulsión. Su objetivo era allanar el camino para que los blancos de ascendencia europea permanecieran en su país y completaran la compleja historia en la que el sabio Mandela fue capaz de escribir un brillante capítulo superando el pasado racista.

Lo que hace que la expulsión del embajador Rasool y el deseo de decenas de miles de blancos de emigrar a Estados Unidos sean un tema tan delicado es que ambos acontecimientos probablemente sean el preludio de otra etapa dictada por cuestiones raciales.

Sudáfrica es un crisol de muchos grupos étnicos, que incluye el origen étnico de Ebrahim Rasool. Es musulmán de ascendencia inglesa, indonesia, holandesa e india. Muchos sudafricanos pueden rastrear su origen étnico hasta múltiples antepasados. Sin embargo, los negros siguen siendo mayoría en términos numéricos, lo que podría ser muy problemático si esta mayoría se vuelve contra sus actuales socios en el Gobierno, tanto como individuos como grupos étnicos de origen no blanco, o si rescinden las leyes posteriores al apartheid.

En una atmósfera tan tóxica, las acusaciones raciales se arremolinan en todas direcciones.

Mientras tanto, el presidente Tebboune encuentra tiempo para invocar la era colonialista francesa en su país, que sufre de una serie de problemas de otro tipo. La Argelia de la que habla constantemente Tebboune en sus discursos y actos políticos es una Argelia que él describe como víctima del colonialismo francés, no como una nación que ha sido capaz de trascender su legado pasado y dar los pasos necesarios hacia el renacimiento político y económico, como han hecho otros países, incluidos los de la orilla norte del Mediterráneo y los del sur del Sahel y el Sáhara. La era colonial francesa en Argelia se invoca sistemáticamente para garantizar que la atmósfera política entre Francia y Argelia siga siendo tóxica y genere más crisis que alimenten la escalada y las advertencias graves.

Por alguna razón, Argelia ha provocado una serie de crisis en sus relaciones con más de un país. El presidente Tebboune parece considerar que su misión como presidente requiere una escalada diplomática con los socios económicos y políticos de su país en Europa y África. Desde su ascenso al poder, tras una crisis por el Gobierno de su predecesor, un presidente enfermo y discapacitado, se han desatado crisis diplomáticas entre su país y otros socios. No había ninguna razón ni explicación para ello, excepto tal vez la necesidad sentida de provocar tensiones preventivas sobre cualquier cosa que pudiera afectar a la relación o a la posición de cualquier país con respecto al Frente Polisario. Sigue siendo difícil de entender, incluso para las complicadas consideraciones diplomáticas de un país como Argelia, por qué, por ejemplo, este país del norte de África elegiría enfrentarse a todo un bloque geográfico en la región del Sahel, o por qué una decisión política o diplomática soberana de España de reconocer la soberanía marroquí sobre la región del Sáhara, se convertiría en una crisis que socavaría los propios intereses económicos de Argelia.

Este intento de tutela por parte de Argelia sobre la cuestión del Sáhara plantea muchas preguntas porque es incompatible con los intereses nacionales argelinos. Los observadores consideran que las justificaciones son cada vez menores, ya que todo se reduce a cuestiones de interés personal que motivan a un grupo de oficiales del Ejército que se benefician de la crisis, que se prolonga desde la década de 1970. Las crisis son lo que buscan el presidente argelino y sus oficiales, no las soluciones.

Tebboune dice que ha confiado la tarea de resolver los problemas con Francia a las capaces manos del ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, mientras que asigna la tarea de manejar estos problemas tanto a él como al presidente francés, Emmanuel Macron, a quien designó como “la única referencia” para su país.

El presidente ha elaborado un plan preliminar para hacer frente a la escalada de la crisis, excluyendo e incluyendo a quien quiso arbitrariamente, mientras que asigna el asunto a su ministro de Asuntos Exteriores y confía el resto a Macron.

Esto es bastante confuso porque es el mismo Macron quien ha causado la crisis y la ha llevado a su etapa actual. Si Tebboune sigue mirando todo a través de su estrecho prisma, la crisis sin duda parecerá insoluble. Si a esto le sumamos la confusión tradicional creada por las conversaciones sobre el legado colonial, será difícil encontrar alguna vez una solución. Puede que se necesiten diplomáticos argelinos más experimentados que Ahmed Attaf y políticos franceses menos de derechas y más conscientes de lo que se conoce como el “síndrome argelino” en relación con el colonialismo y la incapacidad de superar el legado del pasado.

Una opción más eficaz podría ser esperar a un nuevo mandato presidencial en Francia, en el que el nuevo presidente reconociera, en su discurso inaugural, los abusos perpetrados por Francia en Argelia. Si algo hemos aprendido de la historia de Argelia tras su independencia, es que nada de esto sucederá nunca. Argelia probablemente volverá al punto de partida y no se liberará del ciclo de acusaciones y contraacusaciones.

Este tipo de aislamiento a nivel de ideas, por muy justas y legítimas que parezcan, dificulta que Sudáfrica o Argelia avancen mucho en la mejora de la vida de sus pueblos. Ambos países seguirán sumidos en el estancamiento político y diplomático. Las naciones solo progresan cuando superan sus síndromes. No pueden seguir juzgando, a cada paso, las mentalidades racistas que gobernaron un país como Sudáfrica, ni culpar la mentalidad de los generales de la época colonial que, sin duda, cometieron transgresiones vergonzosas y graves, como fue el caso de Argelia.

Pronto, la mayoría demográfica en Sudáfrica será la de personas nacidas después del final de la era del apartheid. No estoy seguro de qué porcentaje de argelinos recuerda a los soldados franceses que deambulaban por los barrios de las ciudades, pueblos y aldeas argelinas. Pero es más imperativo que nunca liberarse de los síndromes heredados del pasado. Estos no pueden constituir la brújula que guía las relaciones entre naciones.

Haitham El Zobaidi es el editor ejecutivo de la editorial Al Arab.