CaixaForum Madrid se cita con los grandes espÃas del cine

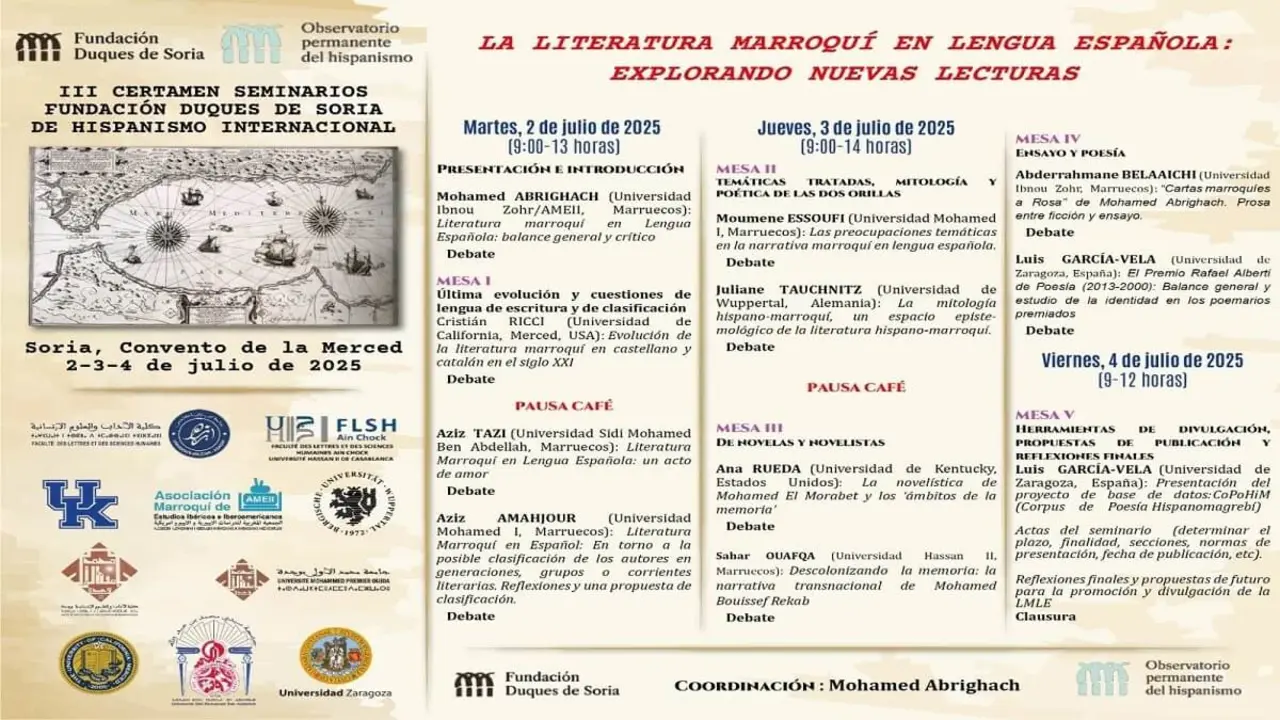

La directora general adjunta de la FundaciÃģn âla Caixaâ, Elisa DurÃĄn; la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, y los comisarios Matthieu OrlÃĐan y Alexandra Midal han presentado Top Secret. Cine y espionaje en CaixaForum Madrid.

Coorganizada por la FundaciÃģn âla Caixaâ y La CinÃĐmathÃĻque française, la exposiciÃģn propone un viaje entre las relaciones del cine y el espionaje en un recorrido cronolÃģgico-temÃĄtico que abarca todo un siglo. Tras su paso por La CinÃĐmathÃĻque française, en ParÃs, la muestra llega a CaixaForum Madrid hasta el 22 de octubre, para luego viajar a CaixaForum Barcelona, Zaragoza, Sevilla, y ValÃĻncia.

Dentro de su programaciÃģn cultural, la FundaciÃģn âla Caixaâ dedica una atenciÃģn preferente a las manifestaciones artÃsticas mÃĄs caracterÃsticas del siglo XX y XXI. En esta lÃnea se enmarcan las exposiciones dedicadas al cine. AsÃ, la entidad ha dedicado retrospectivas a grandes nombres del mundo del cine, como Charles Chaplin, Federico Fellini y Georges MÃĐliÃĻs, y a compaÃąÃas pioneras como Pixar o Disney. Gracias a la colaboraciÃģn con La CinÃĐmathÃĻque française, se han presentado con anterioridad proyectos conjuntos como George MÃĐliÃĻs. La magia del cine; Arte y cine. 120 aÃąos de intercambios; Cine y emociones. Un viaje a la infancia; Vampiros. La evoluciÃģn del mito y Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier.

ÂŦTop Secret. Cine y espionaje recorre la historia inÃĐdita de los vÃnculos entre cine y espionaje: entre el oficio de actor/actriz y la figura del o la espÃa (el disfraz, el ocultamiento, el juego); entre la ficciÃģn y los hechos histÃģricos; entre los elementos de attrezzo, los gadgets y la tecnologÃa desplegada por los verdaderos agentes de los servicios de inteligencia. Pero aunque todos los espÃas tienen algo de actores, lo contrario no es forzosamente cierto. La metÃĄfora deberÃa de ser diferente: todos los directores son espÃas, porque despliegan tÃĐcnicas para registrar y, a la vez, falsificar el mundo.

Siguiendo un recorrido cronolÃģgico-temÃĄtico, la exposiciÃģn establecerÃĄ como punto de partida este juego de espejos, casi de semejanzas, entre el cineasta y el espÃa, aportando ejemplos concretos, cinematogrÃĄficos e histÃģricos que demuestran al visitante hasta quÃĐ punto ambos utilizan tecnologÃas de grabaciÃģn de sonidos e imÃĄgenes cada vez mÃĄs eficientes para poder escenificar la realidad. Para los dos se trata de elaborar y, al mismo tiempo, imaginar, sin olvidar lo mÃĄs importante: explicar historias.

La idea de la exposiciÃģn es, tambiÃĐn, implicar al visitante en una investigaciÃģn. En un primer nivel, se podrÃan imaginar carteles u otros textos redactados en morse que deban descifrarse. Pero a un nivel mÃĄs sofisticado, se podrÃan imaginar incluso dispositivos de vigilancia que convirtieran al visitante un potencial sujeto a vigilar. Actualmente, existen muchos inventos que permitirÃan, por ejemplo, jugar a distancia con el telÃĐfono mÃģvil de las personas que entren en la exposiciÃģn. El visitante âpirateadoâ se volverÃĄ participativo al tratar de entender quÃĐ hay detrÃĄs de esa intrusiÃģn tecnolÃģgicaÂŧ. Alexandra Midal y Matthieu OrlÃĐan, comisarios de la exposiciÃģn.

A travÃĐs de las figuras de espÃas emblemÃĄticos âdesde Mata Hari hasta Carrie Mathison, pasando por James Bond y Edward Snowdenâ, la exposiciÃģn se infiltra en las relaciones entre cine y espionaje a lo largo de un siglo. La exposiciÃģn recupera el papel de la mujer espÃa, mÃĄs allÃĄ del estereotipo del sexpionaje ampliamente explotado en el mundo del cine. AdemÃĄs, la muestra intercala un total de 16 obras de arte de artistas como Andy Warhol, Ceryth Wyn Evans, Julien PrÃĐvieux, JeanLuc Blanc, Nina Childress, David Lynch, Nemanja Nikolic, Simon Menner, Walid Raad, Trevor Paglen, Heather Dewey-Hagborg y Sophie Calle, de la ColecciÃģn de Arte ContemporÃĄneo de la FundaciÃģn âla Caixaâ, entre otras.

Siguiendo un recorrido cronolÃģgico -desde finales del siglo XIX hasta nuestros dÃas- y mediante ÃĄmbitos diferenciados, la exposiciÃģn presenta un conjunto de unas 270 piezas que establecen un diÃĄlogo entre gadgets de cine, artefactos histÃģricos, documentos de archivo, clips de 90 pelÃculas e incluso obras de arte, contemporÃĄneo en su mayorÃa.

La muestra cuenta con cinco ÃĄmbitos distintos: ÂŦEspionaje y cine, una historia de tÃĐcnicasÂŧ; ÂŦClandestinas de las grandes guerrasÂŧ; ÂŦGuerras frÃas y gentlemenÂŧ, ÂŦTerrores y terroristas (dÃĐcada de 1970 a nuestros dÃas)Âŧ, y ÂŦÂŋTodos espÃas? El ciudadano espÃa: perspectivas de futuroÂŧ.

Durante el recorrido, se abordan la historia de las tÃĐcnicas desplegadas por los agentes de los servicios de inteligencia y el papel singular que tuvieron las espÃas entre 1870 y 1945, asà como sus representaciones cinematogrÃĄficas, el nacimiento del mito del espÃa moderno durante la Guerra FrÃa (principalmente a travÃĐs del personaje de James Bond), la evoluciÃģn de la figura del agente secreto en relaciÃģn con las transformaciones geopolÃticas de la dÃĐcada de 1970 y, finalmente, la apariciÃģn de nuevas formas de espionaje encarnadas por los alertadores que solo obedecen a sus propios valores en un contexto de vigilancia generalizada.

La exposiciÃģn hace un esfuerzo por incluir tÃtulos de la cinematografÃa espaÃąola del gÃĐnero como El Lobo, de Miguel Courtois, Mataharis, de IcÃar BollaÃn, y Estambul 65, de Antonio Isasi-Isasmendi, y un fragmento del documental Garbo, el espÃa, de Edmon Roch entre otros, ademÃĄs de carteles espaÃąoles de filmes internacionales.

El aspecto participativo y de mediaciÃģn ocupa un lugar destacado en la muestra, reforzado por una museografÃa inmersiva: el visitante se implica en una investigaciÃģn que abarca juegos de encriptado y diferentes paradas que quieren expandir nociÃģn de vigilancia y espionaje a la experiencia del espectador para que el espectador se convierta en espÃa y a la vez en un ser espiado.

De hecho, los tÃtulos de cada ÃĄmbito expositivo estÃĄn inscritos en la pared a travÃĐs de un cÃģdigo que solo puede leerse cuando un foco de luz dorada pasa por encima.

A travÃĐs de preguntas y diferentes elementos, la muestra quiere convertirse en un espacio de reflexiÃģn y anÃĄlisis de los temas y debates que presenta la exposiciÃģn, asà como busca convertirse en un espacio en el que el espectador âsea espiadoâ y en la que se simule la recogida de datos e imÃĄgenes de los visitantes, que se muestran al final.

La exposiciÃģn se complementa con un catÃĄlogo, un ciclo de conferencias, una retrospectiva de pelÃculas, asà como una noche temÃĄtica, un escape room, visitas guiadas para diferentes pÚblicos y edades.

Recorrido de la exposiciÃģn: bienvenida en cÃģdigo morse

Un juego de espejos con siluetas que pertenecen a seis estereotipos del mundo del espionaje recibe al visitante, envolviÃĐndolo ya en un universo de capas y ocultaciones amplificadas por la lÃĄmpara de araÃąa y adornos de cristal del artista, escultor y cineasta Cerith Wyn Evans, cuyo encendido y apagado responde a un sistema de cÃģdigo morse. El mensaje codificado pertenece al ensayo La part maudite, de Georges Bataille publicado en 1949.

A continuaciÃģn, a modo de gabinete de curiosidades elegante y misterioso, se muestran numerosos objetos originales en vitrinas, ya sean procedentes el ÃĄmbito del espionaje como del cine. En este espacio, se pueden ver desde una estaciÃģn de reprografÃa usada por agentes de la KGB y del Departamento Central de Espionaje Ruso (GRU, en sus siglas en ruso), a minicÃĄmaras automÃĄticas ocultas de la Guerra FrÃa. TambiÃĐn un receptor automÃĄtico usado por agentes de la CIA, monedas con compartimentos secretos para microfilmes de la KGB, tres falsos vinilos hechos con radiografÃas que permitÃan transmitir mÚsica y mensajes del Este al Oeste, hasta carteles de cine, cÃĄmaras y micros utilizados de atrezo en el cine.

En este ÃĄmbito, se incluyen tres proyecciones con montajes audiovisuales que hacen patente que, en el ÃĄmbito del espionaje y los servicios de inteligencia, el cine constituye una herramienta de investigaciÃģn esencial: la proyecciÃģn de todo tipo de imÃĄgenes es un mÃĐtodo generalizado en las reuniones con colaboradores, subalternos o superiores jerÃĄrquicos. AsÃ, las pelÃculas de espÃas rebosan de sesiones de proyecciÃģn, como La carta del Kremlin (John Huston, 1970), que abre este bucle de fragmentos. En Minority Report (Steven Spielberg, 2002), que lo cierra, el personaje interpretado por Tom Cruise maneja unas pantallas tÃĄctiles intangibles, ofreciÃĐndonos asà una reflexiÃģn sobre la omnipresencia de las imÃĄgenes en el mundo actual.

El espionaje tiene nombre de mujer: el mito de Mata Hari

El segundo ÃĄmbito de la exposiciÃģn hace parada en las agentes secretas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta los inicios del espionaje moderno, que coinciden con las convulsiones histÃģricas de finales del siglo XIX.

Durante la primera mitad del siglo XX, muchos de los filmes de espÃas estÃĄn basados en hechos reales, y tiene como personaje principal a una mujer que es agente secreta clandestina. El arte de la seducciÃģn es fundamental en la concepciÃģn del espionaje de aquellos aÃąos, y el sexpionaje se convirtiÃģ en motor de multitud de narraciones cinematogrÃĄficas, en su mayorÃa filmadas solo por hombres como femmes fatales. Por ejemplo, Mata Hari, condenada a muerte por realizar presuntamente labores de espionaje a favor del enemigo alemÃĄn durante la Primera Guerra Mundial, e interpretada en la gran pantalla por Greta Garbo, Jeanne Moreau, Sylvia Kristel o Vahina Giocante; Marlene Dietrich como agente X27 en Fatalidad, sobre la cual tambiÃĐn se ha dicho que habrÃa espiado a los nazis en la vida real. Otra actriz a destacar en esta secciÃģn, como inventora por su aportaciÃģn a la tecnologÃa del espionaje es Hedy Lamarr quien, de hecho, inventÃģ un sistema secreto de codificaciÃģn de transmisores precursor del GPS y del Wifi.

Esta secciÃģn cuenta con el retrato de la actriz Greta Garbo como Mata Hari de Andy Warhol (The Star), ademÃĄs de cuatro fotografÃas originales de la famosa bailarina y cortesana neerlandesa, de la que tambiÃĐn se exponen ÃĄlbumes personales que, a su vez, se proyectan digitalizados en una pequeÃąa pantalla. TambiÃĐn incluye documentos sobre el camuflaje: archivos, fotografÃas y carteles.

James Bond: el espÃa gentlemen mÃĄs pop

El tercer ÃĄmbito evoca el mundo de la Guerra FrÃa, basado en la bipolaridad ideolÃģgica EEUU-URSS y CIA-KGB. Se trata de la ÃĐpoca de los agentes dobles y de los trÃĄnsfugas, de los juegos con las identidades y las nacionalidades y, aunque en la realidad todo estaba mezclado, la exposiciÃģn separa de forma clara, visual y grÃĄfica: el Bloque del Oeste y el Bloque del Este. La primera de estas subsecciones estÃĄ dedicada a los filmes de James Bond, a sus herederos y predecesores con numerosos fragmentos de pelÃculas, accesorios, trajes y fotografÃas, asà como obras de arte desde la dÃĐcada de los 60 hasta nuestros dÃas, entre otras, dos piezas de Sophie Calle y la instalaciÃģn Casino Royale (Sculpture de Voyage), del artista Rodney Graham (1990), un homenaje a la primera novela en la que aparece James Bond: hÃĐroe literario tipo gentleman, creado por Ian Fleming en 1953 e inspirado en el escocÃĐs Fitzroy Maclean, diplomÃĄtico y militar del Special Air Service.

Los filmes mÃĄs oscuros, en la Europa del Este

En la segunda subsecciÃģn, dedicada al Bloque del Este, se impregna de los filmes mÃĄs oscuros ambientados en la Europa del Este (principalmente BerlÃn y la RDA, territorio cinematogrÃĄfico sobrerrepresentado), como El espÃa que surgiÃģ del frÃo o La vida de los otros. En este espacio, se muestra el uso que hacÃan los espÃas de la Alemania del Este de la cÃĄmara, la fotografÃa, el maquillaje, los postizos, a travÃĐs de algunos ejemplos reales utilizados por miembros de la KGB y tambiÃĐn a travÃĐs de los archivos fotogrÃĄficos recuperados por el artista Simon Menner. En ellos, se pueden ver espÃas inmersos en distintos looks y atuendos para fingir diversas identidades con diferentes elementos de atrezo.

Desde los 70 hasta nuestros dÃas: terrores y terrorismos

El cuarto ÃĄmbito, muestra una evoluciÃģn del contexto geopolÃtico, desde los 70 hasta nuestros dÃas, con un cine mÃĄs ambiguo y tambiÃĐn mÃĄs comprometido. La acciÃģn de las pelÃculas se desplaza mayoritariamente de Europa a Oriente Medio (Argo, de Ben Affleck, La noche mÃĄs oscura, de Kathryn Bigelow o MÚnich, de Steven Spielberg) y LatinoamÃĐrica (Carlos, de Olivier Assayas), en un contexto en el que el terrorismo ha sustituido cualquier forma de ejÃĐrcito civil.

Los agentes secretos han cambiado (tanto mujeres como hombres), y tambiÃĐn las puestas en escena que lo representan. La realidad mÃĄs descarnada y sucia del espionaje se muestra en filmes exigentes, de larga duraciÃģn, que optan por mostrar la duplicidad, mÃĄrgenes de un mundo cÃnico en que reina el simulacro. El agente secreto ya no es un hÃĐroe unilateral. De hecho, este ÃĄmbito hace parada en los agentes turbios y espÃas torturados con Paul Greengrass (Jason Bourne), Olivier Assayas (La red avispa), Miguel Courtois (El Lobo) y Ridley Scott (Red de mentiras), entre otros. Algunos filmes pueden considerarse lo mÃĄs parecido a una Ãģpera macabra, mientras que otros son minimalistas y estÃĄn interesados en mostrar una realidad sÃģrdida y desmitificada. En este ÃĄmbito, se puede ver un busto del actor Arnold Schwarzenegger utilizado para sustituir al actor en el rodaje de la escena en la que su personaje se saca por la nariz un sensor que tenÃa en la cabeza del film DesafÃo total de Paul Verhoeven.

El espÃa, a veces al borde de la implosiÃģn o de la locura, a veces, es perjudicado, traicionado por su propia jerarquÃa que al final le abandona. De hecho, series de televisiÃģn de culto como Homeland y Oficina de infiltrados presentan a agentes secretos maltratados. El ÃĄmbito tambiÃĐn aborda el fenÃģmeno de espÃas a la fuerza: entre la paranoia y el control mental a la gente le preocupa que la manipulen sin ser consciente de ello o el lavado de cerebro que han abordado pelÃculas como Ipcress, Sidney Furie. En esta secciÃģn se muestran numerosos fragmentos de pelÃculas y de series, accesorios, trajes, fotografÃas, asà como unas litografÃas de David Lynch que reflejan un espionaje que se ha vuelto caÃģtico.

Todos podemos ser espÃas y todos somos espiados

Por Último, la secciÃģn final aborda la actual era de la vigilancia, informaciÃģn e hipermediatizaciÃģn, en que el ciudadano espÃa muestra y denuncia. ÂŋY si todo el mundo estuviera vigilado? De hecho, hoy en dÃa, en estas primeras dÃĐcadas del siglo XXI, todo el mundo parece ser espÃa: todo el mundo cuenta con las herramientas para espiar, recoger informaciÃģn, exponerla, denunciar, vigilar o tender una trampa a los sistemas de vigilancia del Estado. La prÃĄctica se ha generalizado y los que espÃan no son siempre identificables y reconocibles como tales. El nuevo espÃa ultracontemporÃĄneo forma parte de una comunidad de perfil desdibujado, como lo demuestran los documentales Citizenfour, sobre el informÃĄtico Edward Snowden, y XY Chelsea, sobre la analista militar transgÃĐnero Chelsea Manning. Estas mujeres, hombres, personas transgÃĐnero que espÃan tienen acceso a los secretos de defensa, pero no son espÃas de profesiÃģn. Su arma es revelar secretos sirviÃĐndose de los medios como una cÃĄmara de eco gigante. Por primera vez en la historia del espionaje, el sistema general se pone en marcha y las propias agencias de informaciÃģn se ven sobrepasadas o en peligro por estos agentes secretos de una nueva ÃĐpoca: los alertadores.

Coincidiendo con la llegada de la exposiciÃģn a CaixaForum Madrid, la plataforma digital CaixaForum+ estrenarÃĄ el prÃģximo 20 de julio la pieza de ballet en dos actos Mata Hari, una creaciÃģn del coreÃģgrafo Ted Brandsen con mÚsica de Tarik O'Regan y el Ballet Nacional de Holanda. El respetado coreÃģgrafo cuenta en esta pieza de ballet la vida de la legendaria Margaretha Geertruida Zelle, la bailarina convertida en espÃa y conocida como Mata Hari.

El primer acto de esta pieza relata la juventud y el infeliz matrimonio de la joven Margaretha, asà como su posterior partida a ParÃs, donde se reinventarÃĄ como Mata Hari. En el segundo acto, Brandsen dramatiza su faceta como espÃa al trabajar para el ejÃĐrcito alemÃĄn durante la Primera Guerra Mundial. El inmenso talento de la bailarina principal Anna Tsygankova y el realismo de las mÃĄs de 300 piezas de vestuario que ha creado François-NoÃŦl Cherpin, asà como la impresionante escenografÃa de Clement & SanÃīu, sumergen al espectador por completo en el salvaje mundo de esta figura histÃģrica, fascinante y enigmÃĄtica.