El mayor reto de África

Hay que centrarse en el afro-realismo.

«La croissance est bonne mais, pour réduire la pauvreté, il faut changer la nature de cette croissance». “El crecimiento es bueno, pero, para reducir la pobreza, hay que cambiar la naturaleza de ese crecimiento” (Luc Christiansen, jefe economista de la región de África en el Banco Mundial).

Se debe lograr que estas tasas de crecimiento se deban en realidad a una economía dinámica y productiva, es decir, que no dependan de una buena cosecha o de un aumento del precio de sus materias primas en los mercados, sino del conocimiento, la especialización y la técnica. Si se quiere disponer de una visión realista sobre este factor, hay tres elementos que no se pueden perder de vista:

El crecimiento no es homogéneo dada las diferencias entre países productores de petróleo y gas y el resto. Ejemplos de estudio son los de Argelia y Nigeria: los hidrocarburos pueden inflar las curvas del crecimiento, pero no impiden el fracaso económico y social de sus pueblos.

La economía africana -ahora menos- no ha conocido la diversificación ni la industrialización por la vía de la transformación de sus recursos y, por ello, además, es menos inclusiva.

Las razones del crecimiento económico son diversas, pero entre ellas destacan el progreso técnico, la inversión y la acumulación de capital, tanto físico como humano. También cuenta la apertura a los mercados exteriores y son de sobresaliente importancia las características de lo que se llama el marco institucional: en esencia, el mantenimiento de unos mínimos imprescindibles en términos de seguridad física y jurídica, paz y libertad. Todo ello sigue siendo una asignatura pendiente en numerosos países de África. Ejemplos de frágil crecimiento serían Nigeria, Argelia, Angola, Mozambique, Guinea Ecuatorial, Gabón, República Centro Africana (RCA), República Democrática del Congo (RDC), Zimbabue y, quizás, Sudáfrica.

Todos ellos están dotados de importantes recursos naturales, incluyendo minerales y agrícolas. Las causas ya se han señalado: fijación en la explotación de su principal producto (abuso del mono producto: gas, petróleo y minerales) sin atender a políticas de diversificación, mal gobierno, frágiles instituciones, conflictos de orden político y social, alta corrupción, evasión de capitales, etc.

¿Se pensaba acaso que la renta del petróleo y minerales era eterna, desconociendo lo cíclico que es el mercado de materias primas? ¿No será que se han producido crecimientos ciertamente descontrolados en estos últimos 10 años en África, concretamente en aquellos países productores de petróleo y minerales? ¿Este crecimiento ha sido síntoma de desarrollo a lo largo del continente? ¿Se han hecho las necesarias reformas estructurales de la economía aprovechando este periodo tan prolongado de crecimiento? ¿Se está produciendo un crecimiento inclusivo? Todas estas preguntas y otras más no son nuevas, ya que muchos analistas las han denunciado en estos años, pero otros las han olvidado.

Se ha olvidado ya el afro-pesimismo de los años 90, pero ¿se ha pecado de afro-optimismo? O quizá hay que asumir lo que es África, un mosaico de países con recursos y conductas desiguales, y empezar a darse cuenta de que el término más adecuado para el continente es el de afro-realismo, es decir, adoptar una mirada honesta con el continente y ser conscientes de su pasado y del entorno global en el que está inmerso, así como de los enormes retos que tiene por delante. Se podría concluir diciendo que, si los países no ahorran, y no gestionan sus ingresos de una manera adecuada durante periodos de expansión, tendrán poca capacidad de reacción cuando bajen los precios de las materias primas y no les quedará otra que la austeridad, lo que supondrá un freno a su crecimiento.

Receta: diversificar para minimizar los riesgos, pues los productos de base representan más de un 60% de las exportaciones de mercancías en unos 28 países africanos, según informe del PNUD (Programa de Naciones Unidas para Desarrollo).

Otros países del subcontinente -no necesariamente dotados de importantes recursos naturales- llevan años dando ejemplo de un manejo económico coherente y más sostenible, según la obra ‘África es así / Instituciones o pobreza’ de José Ramón Ferrandis Muñoz (Unión Editorial). Son los casos de Botsuana, Cabo Verde, Costa de Marfil, Etiopía, Mauricio, Kenia, Namibia, Ruanda, República Sudafricana y Yibuti, a los que se puede añadir Marruecos en África del Norte.

Por otro lado, hay que destacar el cambio tecnológico que ha permitido a África saltarse algunas tradicionales etapas del desarrollo. La telefonía móvil tiene ratios de penetración no muy distantes de los de países avanzados, sin haber tenido que invertir en costosas redes de telefonía terrestre.

Para 2025, la mitad de la población de África subsahariana se habrá suscrito a los servicios de los operadores móviles. A finales de 2018, África subsahariana tenía 456 millones de abonados móviles únicos, un aumento de 20 millones con respecto al año anterior, y una tasa de penetración del 44%. Alrededor de 239 millones de personas, es decir, el 23% de la población, también utilizan internet móvil de forma regular.

África subsahariana seguirá siendo la región con la tasa de crecimiento más alta, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6% y otros 167 millones de suscriptores para 2025. Esto elevará el número total de suscriptores a poco más de 600 millones, o alrededor de la mitad de la población. Para 2025, Nigeria y Etiopía tendrán las tasas de crecimiento más rápidas, del 19% y del 11% respectivamente. En toda la región, el auge demográfico llevará a muchos jóvenes a equipar sus teléfonos móviles por primera vez. Este segmento de la población representará la mayoría de los nuevos suscriptores móviles y, como “nativos digitales”, tendrán un impacto significativo en cómo se utilizarán los diferentes servicios móviles en el futuro.

Geografía, comercio e infraestructuras están estrechamente ligados cuando se habla de África. En muchos países africanos, la productividad es baja debido principalmente a la escasa proximidad geográfica entre sus agentes económicos, y esta proximidad que es adversa tiene dos dimensiones: por un lado, la ausencia de proximidad entre países africanos y mercados internacionales; por otro, la distancia entre los diferentes agentes económicos dentro de África debido a una insuficiente aglomeración de la actividad económica. La geografía africana influye indudablemente en la proximidad y en la productividad y ello se ve reflejado en los costes de transporte.

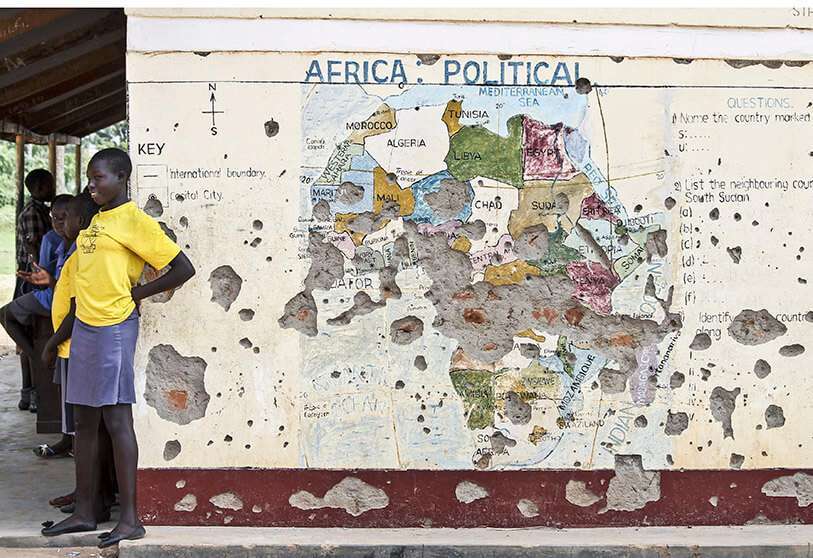

Deben destacarse algunos datos previos para entender esta geografía: el continente africano dispone hoy de unos 83.500 kilómetros de fronteras políticas terrestres trazadas en un breve cuarto de siglo (1885-1909). Estas fronteras de cancillería fueron establecidas por Europa sobre mapas poco reconocibles y, sobre todo, sin un previo reconocimiento del terreno. África subsahariana es hoy un mosaico de entidades políticas con espacios muy grandes (República Democrática del Congo) y muy pequeños (Burundi), muy áridos (Níger) o demasiado encerrados (República Centroafricana) como para formar enclaves económicos coherentes. El continente africano es muy complejo y no es posible abordarlo como si fuera un todo homogéneo. No hay una sola África. La difícil geografía económica de África representa un reto mayor para el desarrollo de las infraestructuras y del comercio en la región.

Algunas características de esta geografía que condicionan inevitablemente la viabilidad de las infraestructuras son:

• La débil densidad global de la población, con 36 habitantes por kilómetro cuadrado.

• La débil todavía tasa de urbanización (35 %).

• Un número relevante de países procedentes del interior del continente, con economías muy pequeñas y con una todavía escasa conectividad intrarregional y pocas conexiones transfronterizas favorables a un comercio regional.

El espesor de las fronteras en África encarece en gran medida los costes comerciales. Aquellos costes asociados al transporte, como la logística para el traslado de mercancías, forman parte de este espesor fronterizo y eso es, precisamente, lo que pesa a la hora de implantarse en una determinada región del continente. La animación de las fronteras africanas se nutre de los intercambios de productos de base, el tráfico más o menos lícito y los flujos fraudulentos, así como del contrabando institucionalizado.

Todo un mundo vive de estas asimetrías fronterizas (comerciantes, transportistas, aduaneros y militares) y decenas de millones de habitantes viven sobre esas fronteras. Por todo ello, cabe preguntarse sobre la veracidad de las estadísticas oficiales, si se considera la economía tal como funciona y no solo la economía formal, pues abundan las zonas en donde los intercambios comerciales se mofan de las fronteras.

En primer lugar, que se produzca un necesario acercamiento entre los corredores de tránsito con el fin de promover el comercio interno y externo con una mayor y mejor dotación de servicios logísticos y de transporte. Seguidamente, unos mayores esfuerzos de integración regional. Las necesarias reformas legales y regulatorias, mayores compromisos de la administración y de las instituciones en general y una mayor dotación de infraestructuras que permitan a los países del interior desarrollar servicios multimodales de comercio (ferrocarril, carreteras, transporte aéreo, etc.). Lo cierto es que hoy África comercia mejor con el resto del mundo que con ella misma.

La integración regional ha sido desde tiempos de la independencia de África una aspiración de los distintos estados africanos. Esa necesidad de integración regional viene fortalecida por el actual proceso de globalización en donde imperan los bloques regionales. Por lo tanto, es la integración, especialmente en su vertiente más económica, el vector necesario del desarrollo africano.

La realidad hoy es que la integración regional es una asignatura pendiente en África y los progresos en estos últimos 50 años han sido muy lentos. África representa aproximadamente un 3% del comercio mundial. Mientras que los intercambios comerciales entre europeos llegan a niveles del 70%, el de los dragones asiáticos a niveles del 50% y el de Iberoamérica a niveles del 21%, estos descienden a niveles del 11% cuando hablamos de África, según datos de UNCTAD de 2013. La UNCTAD es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, creada en 1964 para asuntos relacionados con el comercio, las inversiones y el desarrollo, y es el principal órgano de la Asamblea General de la ONU.

“When African countries trade with themselves they exchange more manufactured and processed goods, have more knowledge transfer, and create more value”.

“Cuando los países africanos comercian entre ellos, intercambian más productos manufacturados y procesados, tienen más transferencia de conocimientos y crean más valor.” (Vera Songwe, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas)

En 2018, los países miembros de la Unión Africana (44 de los 55) dieron un importante impulso a la integración comercial y económica regional creando la Zona de Libre Cambio Continental para África o Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, con los compromisos de suprimir los derechos de aduana sobre la mayoría de los productos, liberalizar el comercio de los principales servicios y atacar los obstáculos no tarifarios que frenen los intercambios comerciales intrarregionales. Se trataba de crear, en definitiva, un mercado único continental en donde la mano de obra y los capitales puedan circular libremente. Se pretende que entre en vigor este año para dar lugar a un mercado de 1.200 millones de individuos y 2.500 millones de dólares de PIB acumulado. Ya está ratificado por 22 países, que era el número necesario.

Hay que contar la realidad: la integración económica subcontinental africana está en proceso de elaboración, avanzando muy lentamente y no sin grandes dificultades. La explicación principal reside en el escaso interés de algunas élites africanas de los países miembros renuentes a cambiar el “estatus quo” que les favorece. Como apunta en su libro ‘África es así’ José Ramón Ferrandis, el caso de Nigeria es muy africano. En julio de 2018, el presidente de dicho país, Muhammadu Buhari, por fin anunció que firmaría dicho tratado, el AFCTA. Sobre su tardanza, dijo que él leía muy lento “quizás por haber sido soldado”. “No lo leí suficientemente rápido antes que mis asesores vieran que todo estaba correcto para su firma, así que lo dejé encima de la mesa”, añadió. Este tratado, además, es muy optimista, teniendo en cuenta, sobre todo, que aún no se conocen la lista de productos (bienes) ni unos compromisos asumidos en materia de servicios que habría que negociar, además de los procedimientos ya de por sí lentos en África, según Ferrandis.

Dicho esto, es cierto que el comercio intrarregional ha evolucionado favorablemente en los últimos años. Las tres cuartas partes de los intercambios intrarregionales han tenido lugar en el marco de las principales comunidades subregionales. Es de destacar, al contrario que con el resto del mundo, que los flujos mencionados son más diversificados en lo referente a sus productos y con un mayor valor añadido y un peso importante de productos manufacturados (automóviles y textil, por ejemplo). Sería deseable, en definitiva, concentrar los esfuerzos primeramente en superar los obstáculos no tarifarios para lograr una integración comercial regional válida y con proyección, esto es, superar la mediocridad de la logística comercial y la carencia de infraestructuras.

Artículo redactado por Matilde Latorre, coordinadora Internacional de Our Hearts for Africans /Blog Casa África