El Magreb y el Sahel: panorama actual y perspectivas de futuro

Este documento es copia del original que ha sido publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos en el siguiente enlace.

El presente documento ofrece un completo panorama actual del Magreb y el Sahel. El análisis propuesto explica cómo la realidad de esta región repercute sobre Europa y España y se articula en torno a tres núcleos fundamentales —riesgos y amenazas, situación demográfica y económica y gobernanza—, imprescindibles para que los países del Sahel y el Magreb avancen hacia un horizonte de prosperidad y seguridad impulsados por el desarrollo social, político y económico.

Introducción

El Magreb (‘el Poniente’) es una región geográfica y política que incluye cinco países: Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania. El Sahel (‘el borde, el límite’) es una región geográfica que se extiende al sur del desierto del Sáhara, desde la costa atlántica hasta la índica, a lo largo de diez países: Mauritania, Senegal, Mali, Níger, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía. Ambos espacios suman casi 9 millones de kilómetros cuadrados, más del doble de la extensión de la Unión Europea. Los catorce países de ambas regiones suman más de 550 millones de habitantes y su índice de natalidad es aproximadamente del 3 por ciento. En su estructura social, con diferentes intensidades, aún prevalece el concepto de tribu o etnia. La religión mayoritaria es el islam, que en algunos países convive con prácticas animistas. Por lo demás, se mantiene vivo, no siempre para bien, el recuerdo de la época colonial europea.

En estas regiones1 encontramos situaciones que afectan a nuestra seguridad e interés nacional: hay Estados fallidos, como Libia, y otros están marcados por la conflictividad interna, como Túnez; existe rivalidad regional entre países, tanto desde el punto de vista político y diplomático como de la seguridad (Marruecos y Argelia); en otros territorios la presencia de organizaciones terroristas es estable (Mali o Nigeria) o hay inestabilidad política (Burkina, Níger o Mali); ciertos naciones sufren hambrunas casi endémicas (Sudán, Eritrea o Etiopía); algunos países son lugar de tránsito u origen de flujos de inmigración irregular hacia Europa (Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali o Níger). Y en todos ellos los estándares democráticos, en mayor o menor medida, se alejan de los usos y parámetros occidentales. Muchas de estas naciones disponen de recursos naturales que deberían favorecer su desarrollo económico y presentan un especial interés para la industria y la economía europeas, en especial, para España, lo que nos coloca frente a una realidad social, cultural, geopolítica y de seguridad realmente compleja.

Los riesgos y amenazas relacionados con esta área del planeta son un objeto de interés recurrente en las sucesivas estrategias de seguridad nacional2, así como también lo son para la OTAN3 y en el ámbito de la Unión Europea4. Existen numerosos informes y excelentes estudios sobre los conflictos de seguridad, geopolíticos, sociales o económicos en el Magreb y el Sahel. El objetivo del presente trabajo es aportar un punto de vista sobre las posibilidades de desarrollo ligadas a la explotación de sus recursos naturales, cuestión no tratada habitualmente, e identificar qué aspectos podrían tener un impacto decisivo en la inestabilidad de buena parte de sus regímenes políticos. Para ello, se abordan tres ámbitos de especial interés: las principales amenazas y riesgos para la seguridad en la zona, la economía y los recursos naturales y lo que hemos denominado gobernanza. El elemento que cohesiona el análisis de estos tres ámbitos es el efecto o interés que cada uno de ellos reviste para los intereses nacionales. Concluimos con un apartado de síntesis y una serie de propuestas.

Principales amenazas y riesgos con origen en el Magreb-Sahel

Terrorismo y actividad armada

El límite septentrional del Sahel más próximo a nuestro sur peninsular se encuentra a más de 2000 kilómetros de distancia. Posiblemente, esa lejanía nos aporte tranquilidad. Sin embargo, en esta enorme región coexisten la actividad terrorista de matriz yihadista, los tráficos ilícitos, la inestabilidad política, la hambruna, el desplazamiento forzado de población, las redes de inmigración irregular y gobiernos incapaces de gestionar la totalidad del territorio de sus respectivos países. Los efectos de esta indeseable situación afectan, a pesar de la distancia y de la escasa percepción mediática, a nuestra sociedad. España es la puerta de entrada de buena parte de la inmigración irregular procedente de países del Magreb o del Sahel. En la dinámica del terrorismo yihadista es una constante emplear los conflictos regionales como campos de formación y entrenamiento de futuros terroristas que acabarán actuando en países occidentales. Estos grupos difunden una propaganda épica a través de las redes sociales para favorecer la ideologización de personas que finalmente se sumen a la yihad en las zonas de conflicto o en los países occidentales donde residen. En la región existen recursos económicos de interés para nuestra sociedad, pero la inseguridad física y jurídica dificulta la legítima actividad empresarial en la región.

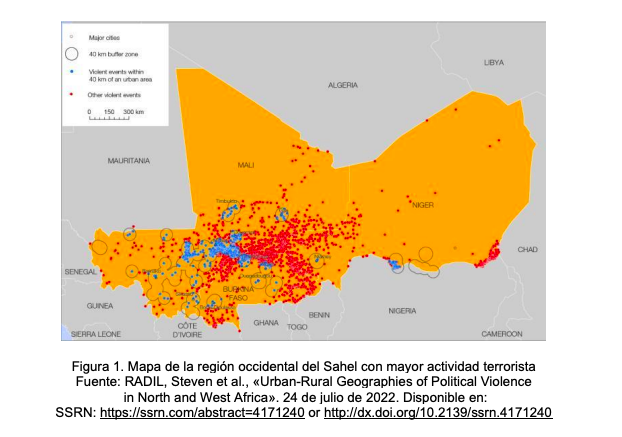

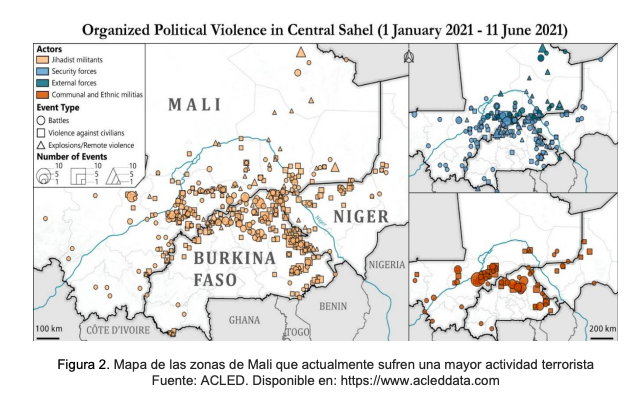

Actualmente, los países del Sahel con mayor actividad terrorista son Mali5, Burkina Faso y Nigeria.

Mali tiene más de 1,2 millones de kilómetros cuadrados y una muy baja densidad de población. La capital, Bamako, se encuentra al suroeste del país y las poblaciones del norte y el sur presentan notables diferencias tanto étnicas como culturales. A consecuencia de los acuerdos de la Conferencia de Berlín de 1884, en África se fueron imponiendo fronteras artificiales que separaron etnias y culturas, proceso que también afectó a Mali. Tradicionalmente la población del Mali septentrional no se ha sentido identificada con las políticas del Gobierno de Bamako. Estas tensiones trataron de superarse aceptando que la presencia del Estado maliense en el norte fuera casi testimonial.

La caída del régimen de Gadafi en Libia desencadenó el retorno de numerosos combatientes tuareg al norte de Mali y la reactivación de las iniciativas para avanzar hacia la independencia de Azawad, una de sus regiones septentrionales. La inexistencia de fuerzas malienses que controlaran la situación en sus inicios derivó en posteriores enfrentamientos armados entre el Ejército maliense y el colectivo tuareg. La zona de conflicto que se generó fue aprovechada por grupos armados yihadistas para ocupar parte del territorio. La incapacidad del Gobierno de Bamako para controlar el país llevó a que este solicitara ayuda internacional. En enero de 2013 se inició la operación Serval—liderada por Francia—, que en julio de 2014 pasó a denominarse Barkhane.

En 2013 la Unión Europea puso en marcha una misión militar de entrenamiento para las FAS malienses denominada EUTM-Mali, que actualmente se encuentra en su quinto mandato y finaliza en 2024, y dos misiones civiles, EUCAP Sahel Mali y EUCAP Sahel Niger, cuyos mandatos concluirán en enero de 2025 y septiembre de 2024 respectivamente. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó mediante la Resolución 2100, de 25 de abril de 2013, el establecimiento de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), una misión de paz que pretende la pacificación del norte de Mali. Esta panoplia de despliegues no solo no ha conseguido revertir la complejidad de la situación, sino que su repercusión se ha extendido a Níger y Burkina Faso6; en especial la actividad terrorista, a la que se ha sumado el grupo yihadista nigeriano Boko Haram7.

Tras el último golpe de Estado en Mali, el 24 de mayo de 2021, el rechazo social8 y gubernamental hacia las tropas occidentales —en especial hacia las francesas— se ha acrecentado. Lo cierto es que las tropas francesas han salido de Mali y el Gobierno actual se está apoyando en los mercenarios de la compañía rusa Wagner para combatir a los grupos terroristas. Este rechazo social también se da en Burkina Faso.

La situación de seguridad actual se resume en que los colectivos tuareg mantienen un acuerdo, ciertamente precario, con el Gobierno, mientras que los grupos armados de matriz yihadista se han ido congregando en torno a dos grandes colectivos: el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes9 y el Estado Islámico para el Gran Sahara10, conformados por varios miles de militantes con capacidad para ocupar territorio y controlar a la población mediante el terror. Los ataques a convoyes de ayuda humanitaria o a las columnas de MINUSMA no son infrecuentes. La primera y más evidente consecuencia de la actividad terrorista, no solo en Mali11, es el desplazamiento de población tanto a zonas más seguras del país como hacia Mauritania y Senegal, donde estos desplazados se agrupan en zonas periurbanas creando poblados precarios: verdaderos guetos de candidatos a la inmigración irregular, y, por lo tanto, de potenciales víctimas de las redes que la controlan.

Inmigración irregular

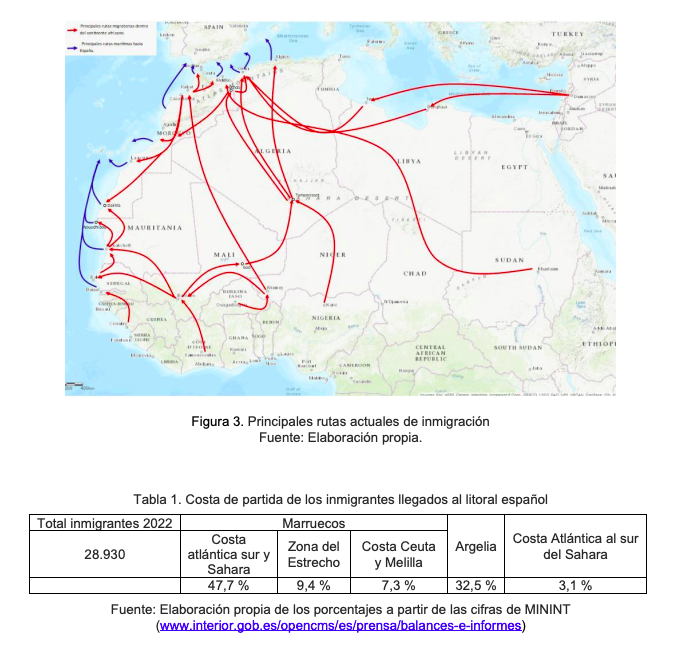

La inmigración irregular es otro de los factores de riesgo que pueden afectar a nuestra seguridad. Este no lo originan necesariamente los inmigrantes12, sino las organizaciones que dinamizan y controlan el tráfico ilegal: estructuras especializadas, vinculadas con otros tráficos delictivos, que obtienen grandes beneficios y desprecian el riesgo de perder la vida al que exponen a los inmigrantes. La primera gran crisis de inmigración irregular en España se produjo en 2006, cuando en las islas Canarias desembarcaron más de 30.000 inmigrantes irregulares, quienes principalmente habían partido de las costas de Mauritania y Senegal en cayuco. Desde entonces, las rutas que siguen los inmigrantes han ido cambiando. Las principales nacionalidades de los inmigrantes irregulares llegados por vía marítima a España son marroquí (36,5 %), argelina (24,5 %) y senegalesa (3,8 %).

La inmigración irregular puede conllevar otros riesgos —como el aumento de la conflictividad social, consecuencia de llegadas masivas—, por lo que es un fenómeno fácilmente utilizable como instrumento de presión política. Y, en algún caso, constituye la vía de entrada a Europa de terroristas yihadistas13.

Economía, demografía y recursos naturales

El Sahel: breve análisis económico y demográfico

El Sahel comprende un conjunto variado de naciones con importantes diferencias en su estructura económica y recursos naturales. Sin embargo, todas se encuentran entre los países menos desarrollados a nivel mundial. La región se enfrenta desde hace años a múltiples retos —como la inestabilidad política y la inseguridad—, a los que se suman la crisis económica y sanitaria provocada por el COVID-19 y el incremento de los precios de la energía y de los alimentos, consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

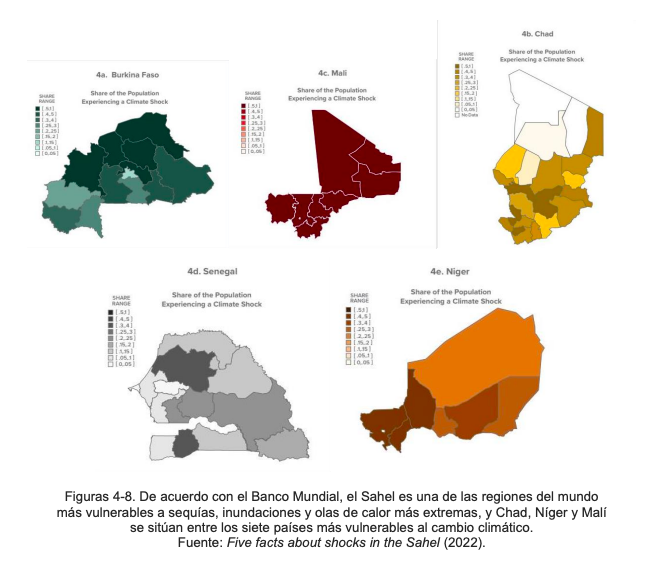

Tratándose de países en los que alrededor del 80 por ciento de la población depende de la agricultura y la ganadería para sobrevivir —con la excepción de Nigeria— y donde el sector primario representa entre el 20 y el 45 por ciento del PIB, las condiciones climáticas y la progresiva desertización de la zona14 sitúan los efectos del cambio climático como uno de los factores que pueden representar una rémora para un futuro crecimiento económico. Algunos de estos territorios son ricos en recursos naturales, incluidas las llamadas tierras raras, por lo que podrían basar su desarrollo económico en la explotación y la exportación de los mismos. Es el caso de Chad, donde más del 90 por ciento de las exportaciones son de combustibles, piedras y metales preciosos, o de Níger, donde el 80 por ciento de las exportaciones, dirigidas a Francia y Emiratos Árabes Unidos, se concentran en el uranio —Níger es el tercer exportador mundial de este mineral—. El caso de Etiopía es significativo: posee importantes reservas de oro y tantalio, pero estas últimas no constituyen una fuente de divisas y riqueza para la nación. A pesar de su riqueza natural, en general, el beneficio obtenido repercute en las minorías que gobiernan y dirigen el país, apoyándose en algunos casos en grupos extranjeros, por lo que la población no llega a percibir una mejora en la renta.

Por otra parte, el tejido industrial, muy poco desarrollado en la zona, se encuentra mayoritariamente vinculado a la transformación agroalimentaria, por lo que la demanda de mano de obra en el sector es escasa. La industria petroquímica de Nigeria constituye una excepción: gracias a ella, el país es el mayor productor del continente africano; además, el sector emplea al 7 por ciento de la mano de obra local y representa el 80 por ciento de las exportaciones nacionales. En Chad, las rentas procedentes de la explotación de recursos naturales constituyen casi el 22 por ciento del PIB; no obstante, la extracción y exportación de petróleo genera el 80 por ciento de estas rentas.

El sector servicios presenta diversos grados de desarrollo en el Sahel, aunque Nigeria constituye de nuevo una excepción, esta vez junto a Senegal. En el primer caso, el país cuenta con un sector comercial de venta al por menor y una «industria cinematográfica» —la tercera a nivel mundial, tras la de EE. UU. y la de India— muy desarrollados; en el supuesto de Senegal, la excepcionalidad se debe al peso del turismo.

Las relaciones comerciales se concentran en la exportación de combustibles (petróleo y gas), piedras y metales preciosos (particularmente oro). Ahora bien, en algún caso, como sucede en Etiopía, las exportaciones de café son relevantes. En el ámbito de las importaciones, destacan la maquinaria o los comestibles. Además de los intercambios comerciales entre vecinos, despuntan las relaciones que los países del Sahel mantienen con China, India, Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea (particularmente con Francia, Bélgica o España): los principales generadores de inversión directa en la zona.

En el caso particular de España, los principales vínculos comerciales se mantienen con Nigeria, cuyo segundo mayor cliente en 2021 fue el mercado español —tras la India—, debido a las voluminosas compras de gas y petróleo: casi el 96 por ciento de nuestras importaciones. Este país presenta buenas oportunidades para la inversión extranjera gracias a su importante potencial de crecimiento económico: posee un gran mercado —de más de 210 millones de personas— y, a la vez, adolece de importantes carencias en infraestructuras, productos manufacturados y servicios. Sin embargo, existen importantes barreras que dificultan la llegada de inversores: la inseguridad, las trabas jurídicas y arancelarias, los elevados costes de instalación causados por los enormes gastos en electricidad y el proteccionismo frente a las importaciones.

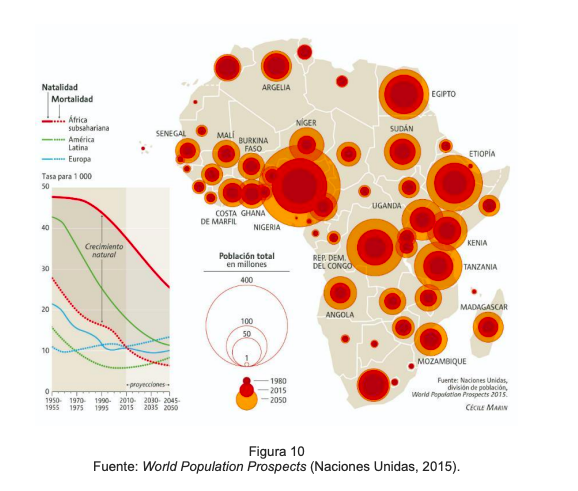

La estructura poblacional de la región es la propia de países en vías de desarrollo: debido a la elevada tasa de natalidad y la esperanza de vida, que ronda los sesenta años, hay un alto porcentaje de población joven.

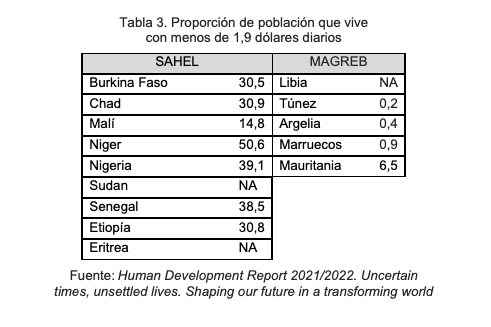

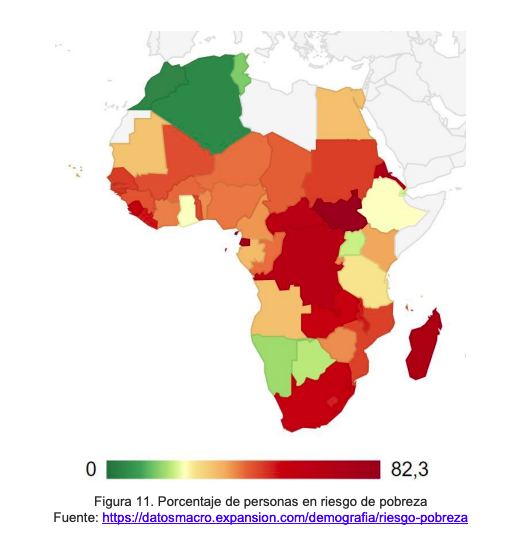

Sin duda, una característica común a los países que conforman esta área geográfica es la situación de pobreza en que vive gran parte de la población. En el Sahel, entre el 30 y el 40 por ciento de la población vive con menos de 2 dólares al día. La pobreza extrema se concentra especialmente en las áreas rurales, donde la población depende de la producción agrícola o ganadera, sometida a las fluctuaciones climáticas. El porcentaje de la población que vive en núcleos rurales es especialmente elevado en países como Chad (77 %) o Mali (53 %), lo que explica la significativa dependencia económica del sector primario y el difícil acceso a servicios básicos, como la educación o la sanidad, situación que comporta elevados niveles de analfabetismo y altas tasas de mortalidad.

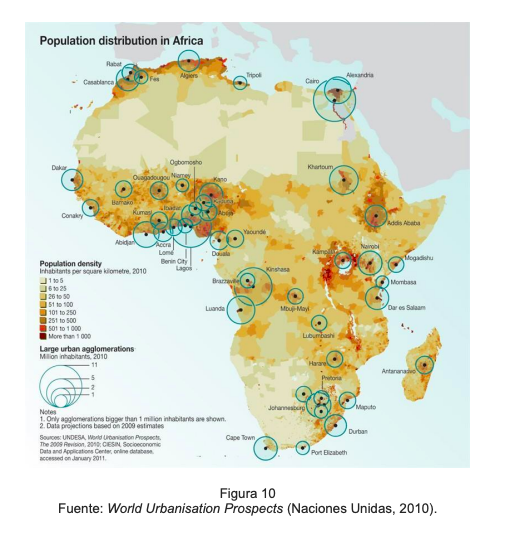

Además de los problemas apuntados, existe una creciente presión demográfica sobre ciertas zonas de la región, ocasionada por desplazamientos internos originados principalmente por conflictos armados.

Las economías del Magreb y su conexión con el Sahel

El Magreb ocupa una extensa área que incluye litorales cálidos y productivos y zonas desérticas y despobladas que terminan lindando con el Sahel. Esta circunstancia produce un doble desequilibrio territorial —entre el litoral y el interior y entre el campo y la ciudad— que ha desencadenado un éxodo hacia las urbes, cuyos servicios se han visto desbordados. La principal actividad industrial y agrícola del Magreb se localiza en las franjas costeras; la complementa una importante actividad minera y de hidrocarburos en gran parte del territorio. Estos factores propician que el Magreb tenga un PIB per cápita superior a los 3000 euros. Mauritania conforma la única excepción: con 1700 euros se mantiene en línea con el Sahel, donde Etiopía o Nigeria también se sitúan en los 1700 euros y los países restantes no llegan a los 1000 euros per cápita. Sin embargo, el crecimiento del PIB ha sido irregular, no sostenido e insuficiente para generar los recursos que exige la presión demográfica; ahora bien, este ha impedido que la pobreza se manifieste de forma tan extrema como en otros países en desarrollo o en el mismo Sahel.

Las economías del Magreb se basan en tres pilares: el sector agroalimentario, la exportación de manufacturas y una importante contribución de los hidrocarburos y los minerales. En el modelo de agricultura confluyen una agricultura moderna, de exportación, focalizada en los productos mediterráneos (frutas, aceite de oliva, hortalizas), y una agricultura tradicional, dedicada a los cereales. Este sector concentra cerca de la mitad de la mano de obra en Marruecos, pero solo aporta entre un 10 y 15 por ciento del PIB, lo que muestra su baja productividad. En Túnez, las cifras están más equilibradas: la actividad ocupa al 16 por ciento de la mano de obra y supone un porcentaje semejante del PIB. En el resto de la región el peso de la agricultura en la exportación es más reducido.

La pesca es un sector fundamental para Mauritania, representa un 10 por ciento del PIB y el 35 por ciento de sus exportaciones. Para Marruecos supone el 16 por ciento de las exportaciones. Ambos países poseen zonas pesqueras muy ricas, expuestas a riesgos que pueden amenazar el futuro del sector, como las explotaciones realizadas por la Unión Europea o Japón y, en mayor medida, por China o, más recientemente, por Turquía; la falta de estudios de recursos pesqueros y la sobreexplotación.

Principalmente, el sector industrial del Magreb ha experimentado un crecimiento en el norte, influenciado por la proximidad con la UE y sus bajos costes. En el caso de Marruecos y Túnez, las protagonistas han sido las manufacturas ligeras; en Marruecos se han asentado la industria automotriz (con una producción de unos 60.000 vehículos al año) y la fabricación de estructuras aeronáuticas; en Argelia despuntan la siderurgia y la petroquímica.

No obstante, el Magreb encuentra su fuente fundamental de ingresos en la explotación de recursos naturales, principalmente hidrocarburos y minerales. Los mayores productores de petróleo y gas natural son Argelia (98 por ciento de los ingresos de explotación) y Libia (95 por ciento de los ingresos de explotación). Marruecos, menos rico en hidrocarburos, es el segundo productor mundial de fosfatos. Mauritania tiene esperanzas de que se materialicen proyectos de exploración petrolífera y, en este momento, el hierro supone el grueso de sus exportaciones. Túnez, pese a estar por debajo de sus vecinos Argelia y Libia, es un productor de fosfato, hierro, zinc y algo de petróleo.

La actividad comercial del Magreb se concreta fundamentalmente en países de la Unión Europea: España es el cliente principal de Marruecos, Francia de Argelia y Túnez e Italia de Libia; Mauritania, cuyo principal cliente es China, conforma la excepción.

Gobernanza: una explicación política de los riesgos y amenazas para la seguridad

Aspectos políticos. De la descolonización a la fragilidad de democracias incipientes e inestables

Los países del Magreb y del Sahel fueron colonias de varias naciones europeas, de modo que los procesos de descolonización y la asunción de la propia soberanía supusieron para ellos una rigurosa novedad, pues, aun bajo dominio colonial, habían funcionado conforme a una cultura política más bien tribal. A esta falta de experiencia política se sumó, durante la descolonización, un trazado de fronteras a menudo artificial, que separaba pueblos y etnias. Se acabaron conformando así unidades territoriales sin elementos en común, sobre las que los nuevos Estados no acertaban a ejercer un control efectivo. Los clásicos elementos que configuran un Estado —pueblo, territorio y poder, regidos por un orden jurídico— no acabaron de articularse para asegurar la necesaria estabilidad política, especialmente en el Sahel.

Por lo que concierne a la forma política de los nuevos Estados, salvo Marruecos (una monarquía constitucional)15, el resto de los países de las regiones estudiadas se constituyeron en repúblicas de corte semipresidencialista de inspiración francesa. Debido a las circunstancias citadas y a la falta de sistemas estables de partidos, estas han degenerado con frecuencia en gobiernos personalistas, amenazados, a su vez, por frecuentes golpes de Estado, en especial en el Sahel.

La oleada democratizadora que se inició en los años noventa y continuó durante la primera década de los dos mil permitió atisbar alguna esperanza, desvanecida tras el fracaso de la denominada Primavera Árabe. La fragilidad política, la corrupción, la irrupción del yihadismo y las políticas expansionistas de determinados países, sumadas a los efectos del cambio climático, están amenazando la viabilidad misma de los Estados del Sahel, dado que sin estabilidad política no cabe alumbrar un crecimiento económico robusto y sostenido. Los sistemas electorales en el área del Sahel operan en un marco de pluralismo político no garantizado y no generan confianza entre los ciudadanos. En consecuencia, los resultados suelen ser discutidos, máxime cuando se desatiende el interés general en favor del tribal o étnico. En este ambiente, el constitucionalismo se convierte en una cuestión puramente semántica. Los intentos europeos de apoyo a determinados gobiernos del Sahel para que sean capaces de controlar sus crisis de seguridad no han tenido el éxito esperado; se han mostrado más eficaces los apoyos procedentes de países con estándares democráticos más laxos, que ponen a disposición de los apoyados procedimientos que no pueden ser asumidos por los valores occidentales.

Mala gobernanza: un factor de riesgo para la estabilidad y el progreso regional y para la seguridad nacional

Los países del Magreb y del Sahel forman parte de una zona geográfica caracterizada, con mayor o menor intensidad, por la inestabilidad política e institucional, pocas probabilidades de progreso para sociedades jóvenes, altos índices de pobreza, analfabetismo e inseguridad. Todo ello condiciona el futuro más que incierto de un área asediada en buena medida por la corrupción, cuyos gobiernos, cualesquiera que sean la forma política del Estado y el sistema vigente, carecen de capacidad para proteger a sus poblaciones. La coyuntura descrita genera un descontento social que, en muchas ocasiones, se transforma en diferentes formas de violencia. Parece, pues, existir un evidente nexo entre la mala gobernanza, la corrupción y la violencia16: la combinación para «una tormenta perfecta»17.

La gobernanza puede ser entendida como la provisión de bienes políticos, sociales, económicos y ambientales que un ciudadano tiene derecho a esperar de su Estado, y que un Estado tiene la responsabilidad de proveer a sus ciudadanos18.

La deficiente gobernanza se manifiesta en diversos aspectos que, a grandes rasgos, comparten los países menos desarrollados de la zona:

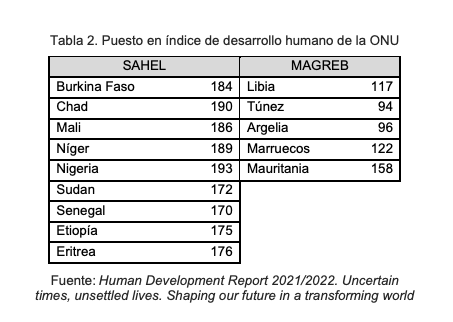

- Bajo desarrollo económico y extrema pobreza: Según el Índice de Desarrollo Humano (IHD)19, que incluye a 189 países, los del Sahel se encuentran a la cola en desarrollo (cfr. tabla 2), presentan un PIB hasta diez veces menor que los territorios del Magreb y se estima que al menos un 40 por ciento de sus habitantes vive en situación de extrema pobreza20. El aumento exponencial de la población contribuirá a empeorar la situación.

- Altas tasas de desempleo y baja alfabetización: La ausencia de reformas y las malas políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos se reflejan en las altas tasas de desempleo de algunos países como Etiopía (21,6 %) o Gambia (24,4 %). Se trata de sociedades muy jóvenes, con elevadas tasas de fertilidad y una baja alfabetización (especialmente en la zona del Sahel). La inexistencia de oportunidades de empleo cualificado supone una gran pérdida para los Estados, ya que la emigración de ciudadanos interesados en empleos de este perfil impide su contribución a la gobernanza nacional.

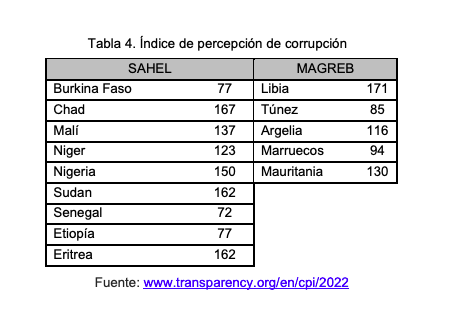

- Corrupción: De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, cuya clasificación incluye a 180 países y territorios de todo el mundo, el sector público del Magreb y el Sahel se encuentra entre los más corruptos del planeta. La corrupción se debe a razones políticas y culturales y genera estancamiento económico y desafección institucional. Valores como la libertad, la seguridad y la transparencia no terminan de instalarse en las altas esferas del establishment político y militar21.

- Inestabilidad política e institucional: En materia de gobernanza democrática existe un retroceso conectado con altas dosis de inestabilidad institucional, provocadas por revueltas populares, como en Argelia y Túnez, o golpes de Estado, como en Mali, Guinea o Burkina Faso. La inestabilidad institucional debilita de manera significativa las estructuras estatales y dificulta la puesta en marcha de políticas públicas que generen confianza a nivel interno e internacional.

- Extensión del terrorismo y la criminalidad: Consecuencia, en algunos casos, de la debilidad de los gobiernos y las desafecciones internas.

- Emigración socioeconómica y población desplazada: La inseguridad fomenta desplazamientos masivos de población en el interior de los países y entre Estados vecinos22. A lo expuesto se añade el éxodo socioeconómico causado por la pobreza, que motivan precisamente la inestabilidad política y la inseguridad. Estos fenómenos desembocan en cientos de miles de emigrantes o desplazados, escuelas cerradas por amenazas terroristas y falta de cuidados médicos en países como Burkina Faso, o en crisis políticas y humanitarias, como sucede en la región del Cuerno de África, una de las más inestables del continente23.

Conjurando la tormenta perfecta. Algunas propuestas a modo de conclusión

Para evaluar la situación de inestabilidad política en el Magreb y el Sahel y las consecuencias a medio plazo que esta podría generar en Europa y España, hay que tomar conciencia de los factores, riesgos y amenazas con capacidad para condicionar el desarrollo futuro de determinados acontecimientos en la zona y que, tras el análisis realizado, se pueden sintetizar en:

- La actividad terrorista yihadista se ha intensificado en años recientes —especialmente en el Sahel— y, junto a los conflictos internos, genera una inseguridad e inestabilidad que principalmente se traduce en el desplazamiento de población a lugares más seguros de los mismos países o al territorio de Estados vecinos, donde los desplazados se agrupan en zonas periurbanas y viven precariamente en guetos, origen de inmigración irregular. Es innegable que, sin unas fuerzas de seguridad instruidas y que generen confianza entre la población, el avance hacia un desarrollo social si quiera amparado en un mínimo Estado de derecho resulta improbable. La falta de oportunidades para el progreso social y económico atribula a una población joven, con difícil acceso a la educación y un crecimiento descontrolado, que, pese a la riqueza de los recursos naturales de sus respectivos países, no encuentra un futuro: las economías presentan elevadas tasas de desempleo, el desarrollo de la industria y los servicios es escaso y la riqueza se concentra en las élites nacionales. Todo ello genera pobreza e incertidumbre y fomenta la emigración a través de las mafias desde Marruecos, Mauritania o Libia con destino a Europa.

- La corrupción en estas áreas, basada en razones políticas y culturales, genera estancamiento económico y desafección institucional, ya que los gobiernos carecen en muchos casos de capacidad para proteger a sus poblaciones. Esta corrupción y la fragilidad e inestabilidad política e institucional desembocan, junto al descontento social, en distintas formas de violencia y amenazan la viabilidad de los Estados, especialmente en el Sahel. Así, todos los elementos expuestos a lo largo del trabajo conjuran una «tormenta perfecta». A la vista de los hechos, no parece que el modelo de colaboración llevado a cabo hasta el momento haya dado los resultados esperados. Es evidente que Europa debería ser la primera interesada en que estas regiones, tan próximas a su frontera sur continental, logren la estabilidad y las serias amenazas que ponen en riesgo nuestra seguridad interior se eliminen. Para ello, es necesario, sin lugar a dudas, mantener la colaboración. Aunque tal vez sea momento de plantear un nuevo modelo, que no pierda de vista la realidad social, política y cultural de estos países y considere que el modelo occidental no es directamente aplicable a territorios que arrastran un pasado colonial y aún padecen las consecuencias de un desafortunado reparto territorial. Resulta, por lo tanto, obvio que ni España ni la UE pueden inhibirse del problema. Así pues, se deberían adoptar e impulsar medidas en los siguientes ámbitos:

- En el campo de la seguridad convendría tener una participación más activa en el entrenamiento de las fuerzas militares y de seguridad de los países de la zona del Sahel, e incluso se habría de contemplar su acompañamiento en el combate contra los grupos terroristas e insurgentes, asumiendo el posible riesgo de que se produzcan bajas propias. La formación y dotación de nuevas capacidades debe ir acompañada de un programa de seguimiento de su empleo eficaz y adecuado y de su correcto mantenimiento mediante un calendario de hitos, condicionados al cumplimiento de objetivos previamente definidos y aceptados tanto por los gobiernos locales como por la Unión o los Estados miembros participantes.

- En el ámbito económico y social parece necesario crear las bases para lograr un desarrollo sostenido, que propicie las condiciones para que la población —especialmente los jóvenes—, mayoritariamente asentada en el ámbito rural, no considere la emigración como la única solución posible a su situación de pobreza extrema. En este sentido, se podrían poner en marcha programas de cooperación dirigidos a la modernización de los sistemas de producción agrícola y ganadera, la mejora de la oferta de productos o el desarrollo de las cadenas de valor y el impulso de una incipiente industria auxiliar y de transformación vinculada a dicha producción. Para ello, junto a la cooperación internacional, debidamente coordinada con actuaciones en otros ámbitos, se debería propiciar el recurso a otros tipos de financiación, como los microcréditos, que conlleven un acompañamiento y un seguimiento de los resultados a medio plazo. Adicionalmente, la evaluación del impacto de los proyectos parece una pieza clave que permitirá redefinir prioridades y mejorar su diseño. No obstante, cualquier iniciativa en este sentido no llegará a alcanzar los objetivos perseguidos si no se dan dos condicionantes esenciales para el desarrollo económico y social deseado: la seguridad y la estabilidad política nacional y el fortalecimiento de las instituciones24. Este sería un buen punto de partida para extender el desarrollo a un nivel industrial superior, que al menos incluyera en primera instancia las industrias vinculadas a los recursos naturales como fuente de generación de riqueza y bienestar: las actividades extractivas y de minería (fomentar la inversión de parte de los ingresos de explotación en la industria pesada de los hidrocarburos o los minerales procesados), los productos elaborados (agrícola, ganadería y pesca) y los servicios públicos.

- En el ámbito de la gobernanza es evidente que el fortalecimiento de las instituciones conforma un paso necesario para impulsar el Estado de derecho, la transparencia en la actividad pública o la lucha contra la corrupción, entre otros aspectos. Los programas encaminados a la formación de funcionarios y el asesoramiento o colaboración con las administraciones públicas quizás pudieran ejercer un efecto directo en el mejor funcionamiento y la estabilidad de las instituciones. Una función pública integrada por servidores con un alto nivel de profesionalidad y competencia podría minimizar el impacto de las habituales crisis o las situaciones de inestabilidad política. Si bien ya existen ejemplos, como el Programa de Fortalecimiento de la Gobernanza en el Sahel (UE 2019), cabría completarlos con otras iniciativas, también dentro del marco de la Unión, que contribuyeran a este fin. Del mismo modo, como soft power, las instituciones universitarias y culturales pueden ser idóneas para fijar los estándares oportunos en el ámbito de la gobernabilidad. Por ello, en programas como Erasmus+, que desde 2014 cuenta con la participación de Estados africanos, sería beneficioso un mayor apoyo a las zonas geográficas del Sahel y el Magreb.

Los tres ámbitos analizados a lo largo de este trabajo son imprescindibles y necesarios para lograr un correcto desarrollo social, político y económico que permita a los países del Sahel y el Magreb ir avanzando hacia un horizonte de prosperidad y seguridad, lo que supondría una clara disminución de los riesgos que afectan a su seguridad y evitaría que la población se viera en la necesidad de tener que abandonar sus países de origen. Para alcanzar estos objetivos, la cooperación ha de mantenerse en todos los ámbitos, si bien deben establecerse hitos condicionados al cumplimiento de compromisos previamente adquiridos entre las partes y se ha de trabajar en la coordinación de los programas para implementar sinergias, considerando que, por su carácter transversal, la buena gobernanza es la clave de bóveda del sistema.

Carlos Crespo, María Dolores Genaro, Carmen Arias, Raúl Canosa, Fernando Lombo, Eduardo Diz y Jon Iñarritu *

GT3, XLVIII Curso de Defensa Nacional

Bibliografía:

ACEMOGLU, Daron y ROBINSON, James A. ¿Por qué fracasan los países? Deusto, Barcelona, 2012. AMIRAH FERNÁNDEZ, Haizam (investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto

Elcano). «Argelia 2019: la sociedad ha cambiado, el sistema aún no». Real Instituto Elcano, 11 de diciembre de 2019. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/argelia-2019-la- sociedad-ha-cambiado-el-sistema-aun-no/ [consulta: 20/4/2023].

GARCÍA MARCOS, Andrea. «El Sahel: ¿el nuevo Edén para las conexiones entre piratas, terroristas y crimen organizado?» (Documento de Opinión IEEE, 61/2022). Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO61_2022_ANDGAR_Sahel.pdf [consulta: 17/4/2023].

ESCRIBANO, Gonzalo y LORCA, Alejandro. «Reforma económica en el Magreb: de la estabilización a la modernización» (Documento de Trabajo), Boletín, n.º 88. Real Instituto Elcano, 22 de enero de 2007. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/?s=%22reforma+econ%C3%B3mica+en+el+magreb%22 [consulta: 17/4/2023].

NÚÑEZ VILLAVERDE, Jesús A. «Más y más yihadismo en el Sahel africano». Real Instituto Elcano, 15 de junio de 2020. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/blog/mas-y-mas-yihadismo-en- el-sahel-africano/ [consulta: 15/4/2023].

ROMERO MARÍN, Laura. «Migraciones del Sahel: ¿un nuevo reto para el Magreb?» (Documento Opinión IEEE, 62/2020). Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO62_2020LAUROM_Sahel.pdf, [consulta: 20/4/2023].

BANCO MUNDIAL. «Note 1», Five facts about shocks in the Sahel, SASPP Operational & Policy Note Series. 2020. Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/503fe53e- 819d-562f-b577-1f12365e407e [consulta: 18/4/2023].

BANCO MUNDIAL. G5 Sahel Region. Country climate and development report. Junio de 2022.

Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/50936c70-3771-5618-8b3e- 52e7c01be5f8 [consulta: 18/4/2023].

INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «L’Afrique de l’Ouest face au risque de contagion jihadiste» (Briefing,

n.o 149). 20 de diciembre de 2019. Disponible en : https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west- africa/c%C3%B4te-divoire/b149-lafrique-de-louest-face-au-risque-de-contagion-jihadiste [consulta: 18/4/2023].

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA. Fichas países y territorios. Disponibles en: https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Paginas/Ficha.aspx

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Human Development Report 2021/2022. «Uncertain times, unsettled lives. Shaping our future in a transforming world». Nueva York, 2023.

Referencias:

1 Muy próximas a la frontera sur del continente europeo, desde los 16 kilómetros del estrecho de Gibraltar a los algo más de 300 del estrecho de Sicilia.

2 Las referencias al Magreb y al Sahel aparecen recogidas en los últimas estrategias de seguridad nacional aprobadas en España. En concreto, en la de 2013 se alude a ambas regiones; en la de 2017 se menciona el Sahel pero no el Magreb y, finalmente, en la actual Estrategia Nacional de Seguridad (2021) las dos regiones son objeto de interés.

Las estrategias mencionadas pueden consultarse en los siguientes enlaces:

https://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidenciadelgobierno/Document s/2017-1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf

https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/ESN2021%20Accesible_1.pdf

3 En la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el 29 de junio de 2022, se aprobó un nuevo Concepto Estratégico que establece las prioridades, las tareas principales y los enfoques de la Alianza para la próxima década, donde se incluyen como regiones de importancia estratégica tanto el norte de África como el Sahel (puntos 11 y 45) (https://www.dsn.gob.es/es/documento/nato-2022-strategic-concept).

4 Aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2022, la Brújula Estratégica, primer libro blanco de la Unión Europea para la seguridad y la defensa, confiere una importancia estratégica a la región del Sahel y hace referencia expresa a la deficiente gobernanza como factor de riesgo para la seguridad de la UE. El Magreb no aparece citado en el documento (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/es/pdf).

5 En 2019 se produjeron más de 4000 muertes violentas (https://www.realinstitutoelcano.org/blog/mas-y- mas-yihadismo-en-el-sahel-africano/).

6 https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/c%C3%B4te-divoire/b149-lafrique-de-louest-face-au- risque-de-contagion-jihadiste

7 En 2015 se declaró leal al Estado Islámico (Dáesh).

8 Posiblemente dinamizado a través de las redes sociales mediante mensajes difundidos por operadores vinculados a intereses de Rusia.

9 Liderado por Iyad Ag Ghali, maliense de etnia tuareg, y al que se han sumado el grupo terrorista Ansar Dine y Al Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI).

10 Fiel al Dáesh (Estado Islámico), que mantiene vínculos con una escisión del grupo nigeriano Boko Haram denominada Wilayat al Sudan al Gharbi, también ligada al Dáesh.

11 La Oficina Internacional de Migraciones estima en más de un millón de personas los desplazados en Burkina Faso.

12 El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a circular libremente y salir de cualquier país, incluido el propio. Ciertamente, este derecho es compatible con la protección de las fronteras y la exigencia del cumplimiento de determinados requisitos legales para acceder a un país ajeno

13 Los autores de los atentados de París y Dresde en 2015 y Niza y Reading en 2020 habían utilizado rutas de inmigración irregular para entrar en Europa; en España se han producido detenciones de yihadistas que habían llegado por el mismo cauce.

14 No debe obviarse que el Sahel comprende la franja subsahariana más cercana al desierto

15 Salvo durante un breve periodo de ocupación italiana, Etiopía no llegó a ser realmente una colonia y se mantuvo como un Estado independiente. En 1974 el emperador Haile Selassie fue derrocado. El país se constituyó en república federal a mediados de la década de 1990.

16 Presentación del informe de Transparencia Internacional sobre corrupción en el sector público (Berlín, enero de 2023). La organización elabora este documento desde 1995 (https://www.transparency.org/). 17 Término usado por Hillary Clinton, Secretaria de Estado de EEUU, en la Conferencia de Seguridad

anual de Múnich celebrada en febrero de 2011 donde destacó la necesidad de “ayudar a nuestros socios a adoptar los pasos sistemáticos para proporcionar un futuro mejor en el que se escuchen las demandas de los ciudadanos, se respeten sus derechos y se materialicen sus aspiraciones”

18 La Fundación Mo Ibrahim elabora el Índice Ibrahim de Gobernanza Africana (IIAG): una herramienta que desde 2007 mide y monitorea el desempeño de la gobernabilidad en los 54 países del continente, proporcionando un marco para que cualquier audiencia interesada evalúe la entrega de bienes y servicios públicos y los resultados de las políticas públicas en los países africanos. Este índice aborda un completo espectro de dimensiones temáticas relacionadas con la gobernanza, desde la seguridad hasta la justicia, los derechos y las oportunidades económicas y la salud:

Seguridad y Estado de derecho, rendición de cuentas y transparencia y anticorrupción.

Participación, derechos e inclusión, igualdad de las mujeres.

Administración pública, economía y entorno laboral, infraestructuras y economía rural.

Desarrollo humano: salud, educación, estado del bienestar y protección social y protección del medioambiente.

19 IDH o Índice de Desarrollo Humano, elaborado por la ONU desde 1990, incluye a 189 países y comprende los siguientes indicadores: esperanza de vida (salud), alfabetización, educación y nivel de vida (ingresos). Desde el 2020, el IDH incorporado el impacto de los países sobre el medio ambiente.

20 Cfr. ROMERO MARÍN, Laura. «Migraciones del Sahel: ¿un nuevo reto para el Magreb?».

21 Cfr. AMIIRAH FERNÁNDEZ, Haizam. «Argelia 2019: la sociedad ha cambiado, el sistema aún no».

22 En países como Eritrea la amenaza terrorista ha justificado un estado de emergencia permanente y la limitación de derechos ciudadanos, como los de reunión y manifestación, lo que ha provocado una oleada de desplazados.

23 De hecho, Etiopía es uno de los países más complejos de África, con una historia cuajada de tensiones provocadas por los conflictos étnicos. La aprobación de la constitución de 1995 consagró un modelo de república federal democrática «con base étnica».

24 En ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Acemoglu y Robinson sostienen que un país se puede desarrollar cuando sus instituciones son inclusivas, las oportunidades económicas y los servicios públicos son adecuados y están disponibles para todos los ciudadanos y los recursos se distribuyen de forma más o menos igualitaria. Además, es relevante que las instituciones políticas hagan cumplir la ley y respetar el orden, protejan la propiedad privada, ofrezcan un alto nivel de educación y mantengan la actividad comercial.