Sudán, una tragedia ignorada

Aunque el casi permanente apagón informativo sobre lo que allí sucedía ha evitado que se conozca la realidad de la situación, ésta no ha hecho sino deteriorarse y sentar las bases para lo que está ocurriendo ahora.

Una vez más, la lejanía geográfica puede hacernos pensar que lo que allí suceda no nos afectará. Y nada más lejos de la realidad. La situación en Sudán hemos de enmarcarla dentro de lo que está pasando en el continente africano, y más concretamente en el Sahel. En esa remota zona del este de África ya tenemos un Estado fallido durante décadas que ha servido de semillero para grupos terroristas de corte yihadista y refugio de piratas que incluso obligaron a la comunidad internacional a organizar una misión naval para hacer frente a estos. Solo este dato ya nos debería servir de indicador para entender cómo nuestros intereses también se juegan allí. Si Sudán continúa a la deriva del caos y sigue el mismo camino que Somalia, las consecuencias pueden ser imprevisibles, y mucho más teniendo en cuenta que comparte frontera con Egipto y Chad, dos países que sin mucho esfuerzo pueden contagiarse de la ola de inestabilidad y que ya nos tocan mucho más cerca.

Comencemos centrando el conflicto y haciendo un breve resumen de su origen. Durante el mandato del ya expresidente sudanés Omar al-Bashir se produjo el conflicto que derivó en la secesión de Sudán del Sur en 2011. Fue además responsable de la espiral de violencia auspiciada por el Estado en la región de Darfur, lo que le llevó a afrontar cargos por crímenes de guerra y genocidio.

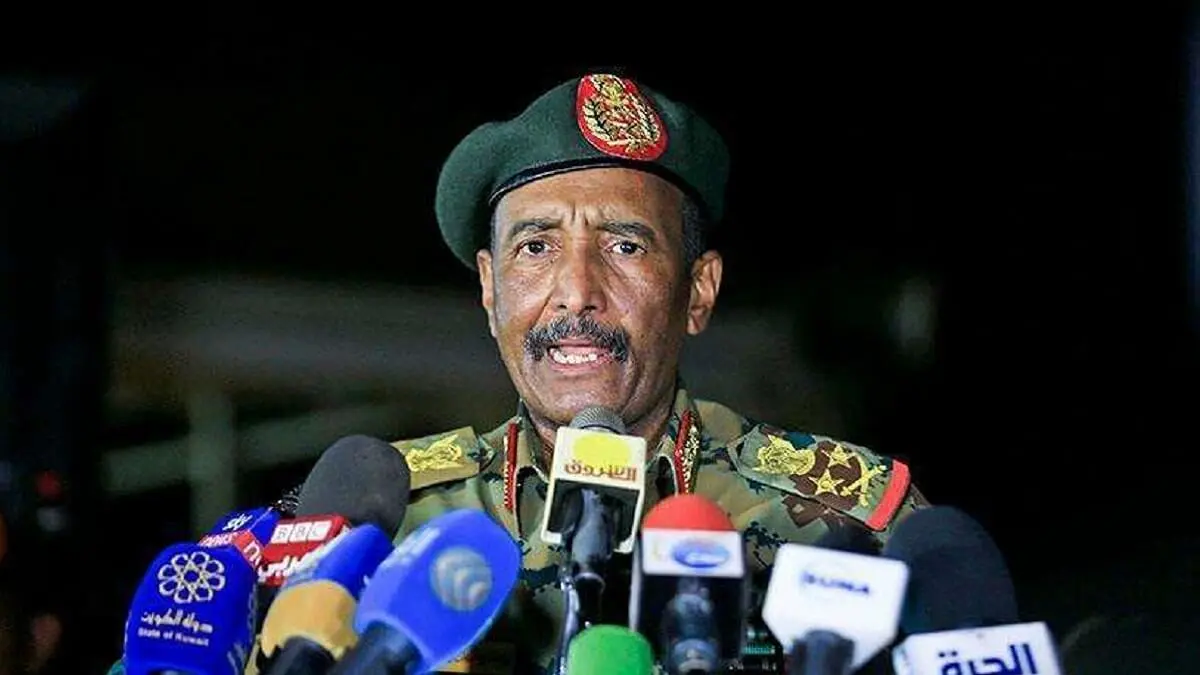

En 2019 fue derrocado, juzgado y condenado por corrupción y otros delitos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas recobraron fuerza en 2021 tras un golpe de Estado que llevó al poder a un Gobierno de unidad interino encabezado por el primer ministro Abdalla Hamdok. El compromiso de este Gobierno fue realizar un traspaso de poder a un Gobierno liderado por civiles en abril de 2023. Siguiendo la tónica que ya hemos visto en otros países de la región, el acuerdo se retrasó por razones poco claras, lo cual incrementó las tensiones entre los líderes militares rivales como el general Abdel Fattah al-Burhan y el comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el general Mohamed Hamdan Dagalo, ambos con los cargos de presidente y vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán, respectivamente.

Las FAR son una organización paramilitar heredera de las milicias Janjaweed. En 2019 tomaron parte en la represión contra los manifestantes que protestaban contra el Gobierno de Al-Bashir en Jartum. Tras la caída de éste, se trató de acordar un periodo de integración de las FAR en la estructura de las Fuerzas Armadas, sin embargo, no hubo acuerdo en lo referente a los términos y los plazos.

En un ambiente de creciente tensión, acrecentado por la galopante crisis económica, el 11 de abril, elementos de las FAR se desplegaron cerca de la ciudad de Merowe, así como en Jartum. Las fuerzas gubernamentales trataron de forzar su retirada, pero se negaron. Los enfrentamientos comenzaron cuando las FAR tomaron el control de la base militar de Soba al sur de Jartum

Así pues, el comienzo podemos situarlo en el 15 de abril de 2023, como resultado de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS), al mando de Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo a lo largo de todo el país. Ese día los combates llegaron incluso al palacio presidencial, la sede de las FAR y los aeropuertos de Jartum y Merowe. Rápidamente los choques se generalizaron y se tuvo noticias de disparos y enfrentamientos en Jartum y El Obeid, en Kordofán del Norte.

Los diversos grupos insurgentes que ya operaban en el país, especialmente en la castigada región de Darfur, fueron tomando partido y uniéndose a uno u otro bando. Así, en junio, el SPLM-N (Al-Hilu) se enfrentó al Ejército posicionándose junto a las FAR, y en julio, una facción del Movimiento de Liberación de Sudán liderada por Mustafa Tambour (MLS-T), se unió oficialmente a la guerra en apoyo de las Fuerzas Armadas sudanesas, mientras que, en agosto, el movimiento rebelde Tamazuj con sede en Darfur y Kordofán unió fuerzas con las FAR. Todo ello dejó claro que estábamos ante una guerra civil larvada durante años que podría derivar en un nuevo estado fallido.

Desde el mes de octubre de 2023 las fuerzas gubernamentales comenzaron a perder fuelle, inclinándose la balanza en favor de las FAR. Ello fue patente con la derrota de las FAS en Darfur, donde las FAR lograron hacerse con la ciudad de El Fasher, que alberga además un importante aeropuerto, logrando también avances en el estado de Jartum y Kordofán. Hasta ahora las negociaciones posteriores entre las partes beligerantes no han producido resultados significativos, mientras que muchos países han proporcionado apoyo militar o político a Al-Burhan o Dagalo.

En noviembre, las FAS recuperaron cuatro de los cinco estados de Darfur, y ello desató el temor a un inminente asalto de las FAS a Al-Fasher, la capital de Darfur Septentrional, lo que llevó a las facciones rebeldes y las milicias étnicas de Darfur a unirse para defender la ciudad. Los choques comenzaron a mediados de diciembre provocando de nuevo numerosas víctimas civiles y nuevos desplazados.

Desde el inicio del conflicto se han desarrollado diversas iniciativas para entablar conversaciones de paz entre la que destaca el Tratado de Yeda. Sin embargo, todas han fracasado una tras otra.

Tras un año de combates entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, la violencia no ha hecho más que recrudecerse, especialmente en Darfur. Algunos hitos, como el asesinato de más de 800 personas de etnia masalit por parte de las FAR, despertaron momentáneamente el interés internacional, pero esa atención ha durado muy poco. El asesinato a mediados de noviembre de unas 800 personas, en su mayoría de una minoría étnica –la etnia masalit–, a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido, activó las alarmas de la comunidad internacional.

La violencia se ha extendido más allá de Darfur y ya alcanza todos los rincones del país, y todo apunta a que la prolongación de la lucha sumirá a Sudán es un estado de caos que provocara una crisis humanitaria mayor aun de la que ya se vivía

A modo de datos podemos afirmar que, desde el estallido del conflicto, más de 13.000 sudaneses han muerto a causa del conflicto, aunque la cifra real puede ser significativamente mayor. Entre el 1 de diciembre de 2023 y el 26 de enero de 2024, se contabilizaron 1.300 víctimas mortales, la mayoría concentradas en Jartum y en Aj Jazirah, tras la toma de Wad Madini El conflicto parece intensificarse y extenderse hacia el este, fuertemente disputado, lo que supone un mayor riesgo de atrocidades y desplazamientos masivos. Tanto las Fuerzas Armadas del Sudán como las Fuerzas de Acción Rápida están recibiendo apoyo y recursos de terceros que les permite seguir luchando. Emiratos Árabes Unidos está armando a las FAR, Egipto, y posiblemente Irán, entre otros, están prestando apoyo a las FAS. Las discusiones formales entre las partes en conflicto se han limitado a cuestiones técnicas y de bajo nivel, sin que se hayan abordado las cuestiones más generales que alimentan el conflicto.

Las dinámicas transfronterizas y los lazos comunales de las tribus y grupos étnicos implicados en el conflicto sudanés podrían afectar a la estabilidad y la seguridad de países vecinos como Chad y República Centroafricana (RCA). Estos países ya están recibiendo refugiados y repatriados, lo que exige medidas para contener los posibles efectos indirectos de tensiones tanto por las rivalidades étnicas como por la falta de recursos. Chad, la RCA y Sudán tienen en común comunidades implicadas de un modo u otro en el conflicto y cuyo movimiento no se ha visto frenado hasta ahora por fronteras administrativas como los rounga, los zaghawa, los massalit y varias tribus árabes.

Añadido al número de muertos, la realidad de este conflicto es que ha provocado el desplazamiento interno de 5,3 millones de personas y expulsado a 1,3 millones fuera de Sudán. Todo ello en un país donde más del 50% de la población se encuentra desempleada y donde las infraestructuras básicas, ya de por si escasas, están siendo sistemáticamente destruidas por ambos bandos.

Si tomamos con frialdad y seriedad todos estos datos, nos daremos cuenta de la magnitud de la tragedia y del enorme problema que se está gestando en la zona este de África. Si no se pone freno a lo que está sucediendo y Sudán termina tomando la deriva de Somalia, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que más pronto que tarde Chad o República Centroafricana serán arrastrados al mismo abismo, y eso es algo que no podemos permitirnos. Como ya apuntábamos la semana pasada, la mayor amenaza para Europa procede del continente africano y la vida, tal y como la conocemos, depende inexorablemente de la estabilidad en esas tierras. La técnica del avestruz nunca ha funcionado y, si Europa no saca la cabeza de la tierra pronto, cuando lo haga, ya será demasiado tarde.