La influencia de la literatura árabe, a debate en Granada

La literatura árabe tiene una gran tradición en España, sin embargo, no ocupa el lugar que le correspondería. El seminario “Literatura árabe y universal. ¿Qué es el canon literario árabe?” ha reunido en Granada a destacados expertos con el fin de ampliar los espacios de debate y “sacar la literatura árabe de los estrechos márgenes donde está y ponerla en un lugar privilegiado”, según destacó durante la inauguración Inmaculada Ramos Tapia, secretaria ejecutiva de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios.

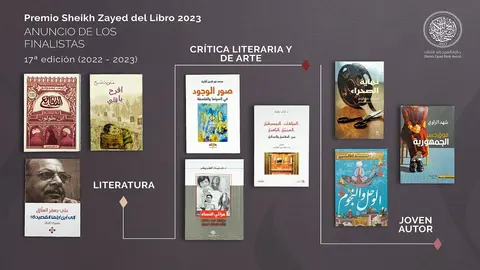

Ramos Tapia elogió este evento que supone la primera colaboración entre la citada Fundación y el Premio Sheikh Zayed del Libro (SZBA) que organiza el Centro de Lengua Árabe de Abu Dabi, uno de los más importantes galardones dedicados a la literatura y cultura árabe. Una colaboración exitosa, resaltó, que tiene objetivos comunes con todas las expresiones del talento humano y que busca fomentar el diálogo intercontinental.

No quiso faltar a este primer encuentro Ali bin Tamim, secretario general de SZBA y presidente del Centro de Lengua Árabe, que mostró su satisfacción por el inicio de esta colaboración, la hospitalidad recibida y la labor desarrollada tanto por la Fundación como por la Universidad de Granada. Bin Tamim resaltó el esfuerzo que hacen estas instituciones por trasladar la literatura árabe con su investigación y análisis y en el marco de una mayor “cooperación, tolerancia y convivencia al servicio de nuestras culturas”. “Cuando hablamos de España, hablamos de una de las emisoras culturales más destacadas e importantes de Europa”, afirmó Bin Tamin.

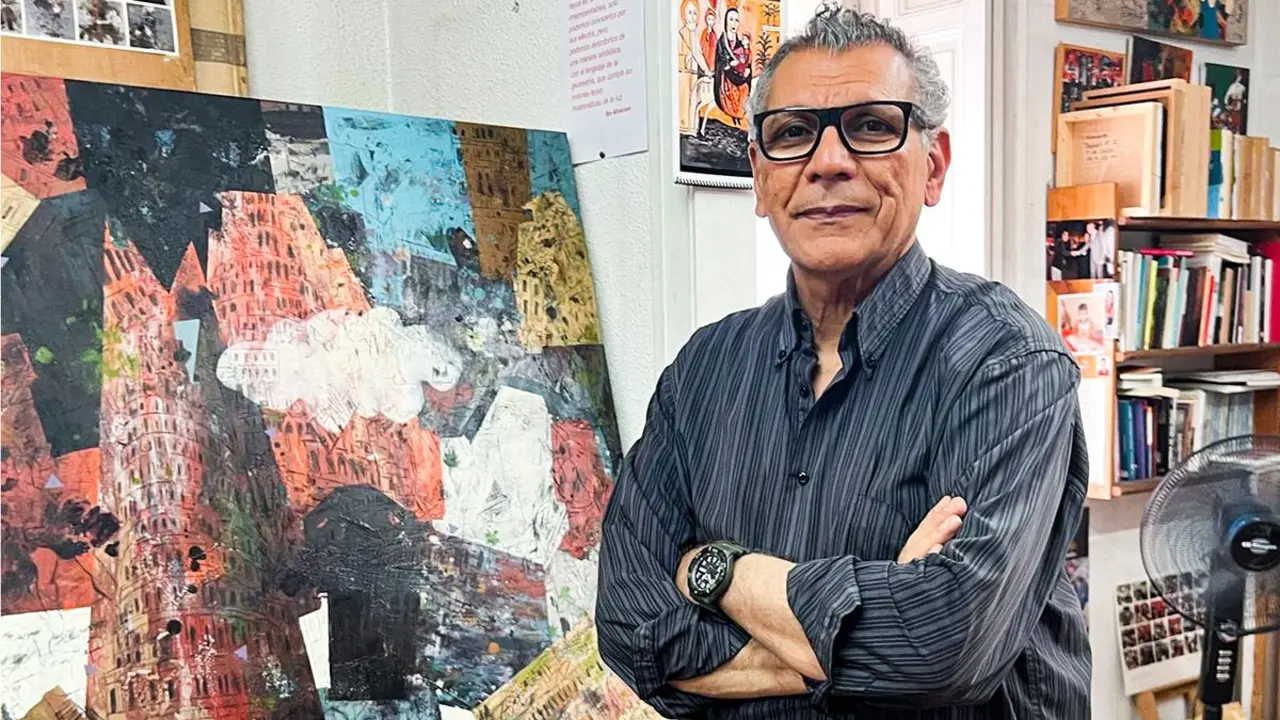

Finalmente, destacó el alto nivel de este seminario y, agradeció especialmente la presencia de Muhsin al-Musawi, profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) y Premio Sheikh Zayed del Libro en 2022.

Cerraba el acto inaugural Margarita Sánchez Romero, vicerrectora de la Universidad de Granada, con el deseo de que esta actividad sea un primer paso de un largo camino. Y añadió que este seminario responde a la misión de la Fundación de transmitir la cultura árabe y de la universidad: investigar, enseñar y trasferir el conocimiento. Asimismo, recordó la exposición que acoge el Hospital Real, sede del Rectorado, promovida por la UE, sobre “La traducción, lengua de Europa” en la que se hace referencia a esos primeros textos en árabe “que han generado quienes somos hoy en día”.

Por último, resaltó que este encuentro aborda las líneas de trabajo a seguir: reconocer el pasado mirando al futuro, conectar la literatura árabe y la española y ver el papel de las mujeres en la literatura árabe.

Viejos y nuevos referentes

Tras el acto inaugural, comenzó la primera de las tres mesas: “El canon literario árabe entre viejos y nuevos referentes”. Para hablar de este interesante tema se contó con Muhsin al-Musawi, uno de los grandes expertos en literatura árabe, que centró su intervención en las controversias entre los andalusíes sobre el conocimiento adquirido a raíz de la enciclopedia de Ibn Abd Rabbih; y con la investigadora y profesora de la Universidad Hassan II de Casablanca, Sanae Chairi, que habló del nuevo canon literario marroquí.

Muhsin al-Musawi hizo una exposición sobre el plagio en las obras andalusíes, principalmente en la poesía, tema que no contó entonces con mucho interés ya que, resaltó, prestaban más atención “por su presente y por la mejora de sus productos literarios”, de ahí que no buscaran los errores en los demás ni el poder como hacían en Oriente, afirmó el profesor, quien también aludió a nombres como Ibn Hazm e Ibn Bassam Assantarini como defensores de las virtudes de la gente de Al-Ándalus frente a Oriente. Para Muhsin al-Musawi, los literatos andalusíes se preocupaban más por superarse que por la crítica, “una ausencia de acusación de apropiación que barrió las corrientes de crítica en el oriente árabe (al-Machriq)”.

Por su parte, la profesora Chairi destacó las polémicas que siempre han despertado los cánones literarios, en donde política y cultura se mezclan, y en los que influyen los críticos, profesores y los lectores. Antes, hizo una breve exposición de los países que abarcan el mundo árabe y las confusiones, de ahí, dijo, la importancia de distinguir que “no todos los musulmanes son árabes ni todos los árabes, musulmanes”.

Tras aludir a las seis etapas de la literatura árabe, se centró en la literatura marroquí, de la que dijo estar llena de belleza e influenciada por muchas culturas debido a su situación geográfica, aunque, pese a su riqueza cultural, la literatura marroquí como manifestación artística en árabe tardó en aparecer, porque no hablaban árabe y porque la imprenta no llegó hasta los albores del siglo XX. Respecto al canon marroquí, Chairi destacó su peculiaridad y especificidad por sus autores y temáticas (colonialismo, religión, espiritualidad, globalización, mujer…). Para concluir, abogó por la necesidad de estudiar en profundidad las obras de autores como Hassan Aourid y Ahmed Tooufik.

Literatura árabe y española

“Interinfluencias de la literatura árabe con la española” fue el título de la segunda mesa. Moderada por Antonio Jesús Alias Bergel, profesor de la Universidad de Granada, intervinieron Gonzalo Fernández Parrilla, destacado especialista en traducción y literatura árabe y profesor de la Universidad Autónoma Madrid, y Desirée López Bernal, profesora del departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada.

Fernández Parrilla habló de la tradición centenaria de la literatura árabe y de sus grandes autores, aunque, dijo, la reflexión historiográfica sobre la literatura sea relativamente reciente. El arabista y escritor hizo un breve recorrido histórico del proceso de conceptualización desde el renacimiento árabe del siglo XIX en el que se produce un nuevo paradigma del hecho literario denominado Nahda, con autores como Jurji Zaydan, hasta la constitución del concepto actual de literatura árabe. En su exposición, aludió a numerosos estudiosos del canon literario, como Reyes Gómez o Romero Tobar, para abordar cómo y cuándo la noción de literatura árabe fue establecida.

Por otro lado, defendió la traducción como una parte esencial de los arabistas. Una traducción que contó con gran apoyo institucional, por ejemplo, a través de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, que nació ligada a Marruecos y el Protectorado. “La literatura árabe más que estudiarse, sin tradujo”, dijo el profesor.

La profesora López Bernal expuso la influencia árabe en la configuración y el estudio de la literatura española con especial hincapié en el fenómeno del cuentecillo en el Siglo de Oro español y en los especialistas en el estudio de este género.

Para esta investigadora, la huella árabe en la narrativa breve y en la tradición oral española de dicha época es muy importante e hizo una reflexión sobre el lugar que la crítica ha otorgado a la cuentística árabe dentro y fuera del canon.

La mujer en la literatura árabe

La profesora Badia Tahri, de la Universidad de Ibn Zohr de Agadir, y la profesora de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, Ana González Navarro, fueron las encargadas de cerrar la última mesa en la que se abordó el “Género en el canon literario árabe”. Moderó Elena Arigita, profesora de la Universidad de Granada.

La profesora Tahri se centró en la autobiografía de las mujeres, siendo una literatura, señaló, que renueva su discurso y proporciona elementos para una nueva imagen de las mujeres, una nueva narrativa que contrasta con la masculina cuando aborda el tema de la mujer. La autobiografía, añadió, se basa en la sinceridad, en sí misma. “Sabemos que la mujer árabe no se ha liberado de los temores sociales, políticos, sociales…, pero esto no impide a la mujer integrarse en la autobiografía feminista de protesta”, afirmó la profesora. Como ejemplo, destacó a la escritora Fátima Mernissi, una de las figuras más importantes en Marruecos con fama mundial. Esta autora difiere de las demás, según la experta, en que elige el humor y la ironía como instrumentos para criticar de forma indirecta. “Supera la identidad negativa de la mujer construida por el hombre y se construye una identidad nueva a través del debate y el diálogo”, afirmó.

González Navarro centró su exposición en las genealogías femeninas en el canon literario árabe. Explicó que en los años 60-70 aparecieron los primeros ensayos que se interesaron por los escritos de las mujeres árabes; y en los 90, una nueva crítica literaria feminista interesada en recuperar la literatura árabe escrita por mujeres y desarrollar marcos teóricos para su estudio y lectura de escritoras árabes. En el siglo XXI, se refuerza no sólo por el trabajo de las universidades, sino por el activismo femenino.

La profesora contó, además, que, según las críticas, la producción femenina clásica fue abundante, pero al hacerse la recopilación de la literatura árabe, los historiadores de la época consideraron que no tenían interés, pasando a la historia sólo las que usaban los géneros que se consideraban más adecuados para la mujer como la elegía.

Concluyó afirmando que la crítica literaria feminista retoma los hitos del canon literario tradicional, pero desmonta la idea de que el canon sea una lista inamovible y hace una llamada para reconocer el papel de los autores, pero sobre todo autoras, que participaron en el proceso.