Mediterráneo

La geopolítica, tozuda, insiste en los últimos tiempos en recordarnos el carácter de frontera del Mediterráneo, el mar entre tierras. Los migrantes que fluyen a través de las rutas oriental, central y occidental –véase al respecto Flujos migratorios: rutas del Mediterráneo oriental, central y occidental - Consilium (europa.eu)–, los naufragios (con el consecuente número de víctimas que conllevan) en que terminan muchas de las travesías emprendidas y, en fin, las repercusiones sociales y políticas que estos hechos tienen en las instituciones europeas nacionales y supranacionales, hacen que las dimensiones históricas, culturales y hasta lúdicas de ese mar se hayan visto relegadas en nuestros imaginarios.

De muchas de estas dimensiones (la migratoria incluida) da cuenta un excelente ensayo, “El sueño de Ulises” (Madrid, Taurus, 2022), en el que el profesor Ruiz-Domènec reúne sus reflexiones sobre el Mediterráneo como escenario histórico, en un recorrido temporal que va “de la guerra de Troya a las pateras”.

Las diferentes disciplinas artísticas, en su intento de comprender el mundo contemporáneo y darle sentido, no pueden sustraerse al impacto que las tragedias asociadas a las migraciones ejercen en nuestras sociedades. Documentales como “Cartas mojadas” (Paula Palacios, 2020), reseñado en su momento en esta publicación (Mirar las migraciones -atalayar.com), o el drama Mediterráneo (dirigido por Marcel Barrena en 2021, y reconocido con varios premios Goya y Gaudí), se han acercado desde el medio audiovisual a las migraciones mediterráneas.

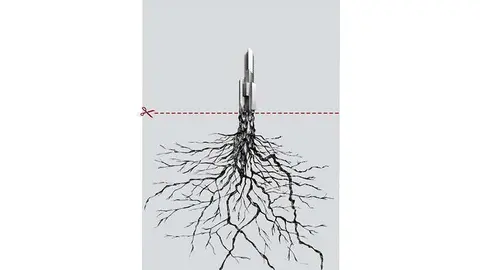

Desde las artes plásticas puede servirnos de muestra la iniciativa del Istituto Italiano di Cultura di Madrid, que programó, entre febrero y abril de este año (coincidiendo con el inicio de la feria ARCO 2023), tres exposiciones con el título común de “El mar entre tierras” (El mar entre tierras, 3 exposiciones – Istituto Italiano di Cultura di Madrid -esteri.it). Los artistas reunidos en ellas, por medio de distintos materiales y técnicas, se acercaron a las cuestiones migratorias desde diferentes lugares (la mirada atenta al otro, la dimensión social del espacio geográfico, el cuerpo y la memoria, la tensión entre migración y adaptación o el Mediterráneo como reflejo de los problemas de la sociedad global).

Esta visión del Mediterráneo como frontera de agua y sal se completa desde la literatura con la reciente publicación del poemario “Libro mediterráneo de los muertos”, de M.ª Ángeles Pérez López (Pre-textos, 2023). Al igual que la añorada Ana Luísa Amaral en algunos poemas de What’s in a name (Vaso Roto, 2020), evocados en su día en estas páginas (Poéticas de la migración -atalayar.com), M.ª Ángeles Pérez se inspira en hechos concretos (como el incendio en el campo de refugiados de Moria, los cadáveres de migrantes devueltos por el mar tras los naufragios o el abrazo de Luna Reyes, la voluntaria de Cruz Roja, al inmigrante recién llegado a Ceuta) para trascenderlos con su lenguaje poético: una imaginería de raigambre surrealista a la que suma una formulación lingüística precisa.

Lo que podemos llamar “párrafo poético” sustituye a la estrofa en la conformación formal de los poemas, que incluyen también notas a pie de página que no remiten a un lugar concreto del texto que antecede, y que dan a cada pieza una apariencia de texto académico que precisara ser glosado.

La matriz surrealista se vincula al Buñuel de “Un perro andaluz” (“Entonces los ojos son perros de la sombra. Ladran a una luna que no ven, enloquecidos por la cortina metálica del párpado. No hay cuchilla que atraviese ese lugar” (p. 11); o a Leonora Carrington y su barca-cocodrilo (p. 23, nota 1). También es objeto de referencia explícita el perro semihundido de Goya (p. 19, nota 3).

La impactante imagen que da título a “Noventa y nueve estrellas de mar y una coda”, el poema con el que se inicia el libro es un buen ejemplo de la fuerza y precisión del lenguaje poético de la autora: “En la noche en la que arde el sol de Europa, noventa y nueve estrellas de mar duermen sobre la playa en una funda” (p. 9).

Sirva como muestra de la elaboración que opera en la realidad el lenguaje poético, la verbalización del abrazo antes aludido entre Luna Reyes y el inmigrante recién llegado: “En la desolación extrema, sólo será transparente la muchacha que abraza al migrante. Ambos transparentes en lo atroz, lo tumefacto, el alfabeto infame de lo real” (p. 39). En el fondo, como en Ana Luísa Amaral, hay una reflexión sobre la capacidad del lenguaje para dar cuenta de la realidad, sea cual sea su naturaleza (“la tumba no es el mar sino el lenguaje”, p. 42).

En resumen, en los últimos tiempos las rutas migratorias han vuelto a poner de manifiesto el carácter del Mediterráneo como frontera, muchas veces insalvable. Las tragedias derivadas de esta realidad han hecho que los artistas lo sitúen en el centro de sus preocupaciones, buscando desde diferentes medios y formatos las perspectivas alternativas de los hechos sociales y políticos que solo las artes pueden ofrecer.

Luis Guerra es catedrático de Lengua Española.