Duelo de titanes en el “patio trasero” de Estados Unidos

Por más que, parafraseando a Alfred North Whitehead, todo induzca a pensar que los episodios de la presidencia de Donald Trump acabarán siendo considerados como meras notas a pie de página en el libro de la historia de los Estados Unidos de América, es probable que su nombre quede asociado al momento en el que Norteamérica optó por hacer de la necesidad virtud, tras constatar la dificultad de continuar siendo el actor económico dominante en Hispanoamérica y el coste de sostener a largo plazo el control estratégico que los Estados Unidos ha tenido en la región desde la promulgación del Corolario Roosevelt en 1904, que daba carta de naturaleza a la Doctrina Monroe.

La política de ‘cambio de régimen’ de Washington en el que dio a conocerse como su “patio trasero” desde inicios del siglo XX, se materializó en intervenciones cruentas e incruentas en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, dando respaldo a gobiernos y facciones políticas afines a los intereses económicos, de seguridad y de política exterior de Estados Unidos.

Fruto de estas políticas, la hegemonía económica norteamericana en Hispanoamérica no había sido nunca disputada en más de cien años. En 2017, la situación dejó de estar tan clara, con la incorporación de Panamá a la Iniciativa BRI (Belt and Road Initiative) promovida por China, que se vio rápidamente extendida a Trinidad y Tobago, Bolivia, Guyana, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Granada, El Salvador, Chile, República Dominicana, Cuba, Ecuador, mientras en Barbados, Jamaica, Perú y Argentina. Cogido con el paso cambiado, y a pesar del ninguneo retórico de la región por parte de Trump, al constatar el proceso de declive relativo frente al avance chino, el Departamento de Estado se puso manos a la obra para desarrollar una iniciativa de alcance continental, diseñada para poder contrarrestar la creciente influencia China, bautizada como “América Crece”; un programa de inversiones privadas en infraestructura y energía a la que prontamente se sumaron Argentina, Chile, Jamaica, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, El Salvador, Honduras y Boliva, mientras que Venezuela, Cuba y Nicaragua quedaban explícitamente excluidos del programa. “América Crece” es una versión corregida y aumentada de la “Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”, un plan cuyas inversiones, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, produjeron magros resultados.

Desde una perspectiva geopolítica, mientras que China ha priorizado su presencia en Sudamérica, EEUU pone el foco en Centroamérica, bajo las premisas del plan “Caribe 2020”, algo a lo que no son ajenos ni la presión migratoria ni el tráfico de drogas hacia Norteamérica. Estas compartimentaciones harán muy difícil que las inversiones en infraestructura se lleven a cabo no ya con criterios de colaboración, sino que tengan la visión de unidad estratégica que conviene a Iberoamérica.

Por el contrario, la rivalidad entre los dos gigantes, y la mentalidad de juego de suma cero que ambos exhiben, puede acabar beneficiando más a los bancos de inversión de uno y otro país, que a la población de los estados iberoamericanos. De hecho, algunos macro-proyectos, como el Corredor Ferroviario Bioceánico Central -con un recorrido previsto de más de 3.800 kilómetros para enlazar Brasil, Bolivia y Perú- ya se han visto afectados negativamente a causa de la participación china.

Una de las razones de la incompatibilidad entre ambas iniciativas es que el modus operandi de ambos titanes es radicalmente diferente: mientras que a China le importan más los ratones que el color de los gatos, y no condiciona sus inversiones a reformas políticas que cuestionen la legitimidad del poder establecido, Estados Unidos opera mediante memorandos de entendimiento que obligan a los estados firmantes a cambiar sus marcos regulatorios y procesos de licitación, aumentado la transparencia y las buenas prácticas, efectivamente implantando normas estadounidenses en terceros países, lo que a la postre pone palos en las ruedas de los acuerdos con China, al tiempo que facilita las licitaciones con empresas estadounidenses, que, por definición, cumplen con las normativas norteamericanas, especialmente después de la promulgación de la “BUILD Act” de 2019, que fomenta las inversiones del sector privado estadounidense en países iberoamericanos, incentivando de facto la desinversión estadounidense en territorio chino.

En lo que sí coinciden China y Norteamérica es en priorizar las inversiones en infraestructura relacionada con la industria extractiva, si bien China ha abierto otro frente en el terreno de las telecomunicaciones, donde ostenta una ventaja tecnológica en 5G y redes de alta tensión, de la que saca partido transfiriendo recursos industriales a través del Fondo China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Algunas estimaciones indican que la región adolece de un déficit de unos 500.000 millones de euros en los sectores en los que norteamericanos y chinos han puesto los ojos. Esto apunta a que se necesitan inversiones en torno al 7% del PIB, y sostenidas durante décadas, para subvertir estas carencias que lastran el progreso iberoamericano.

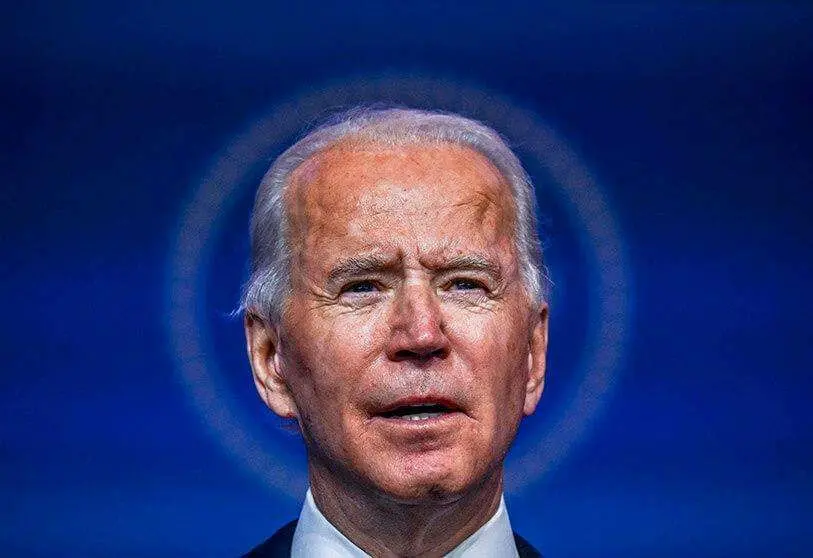

Dada la transversalidad y el peso de los intereses en juego, es harto implausible que la nueva administración de Joe Biden altere sustancialmente el rumbo del intervencionismo subrepticio que late bajo la superficie del plan “América Crece”, tanto como que China desista de sus esfuerzos por invertir en la creación de nuevos mercados para sus productos en Iberoamérica. Así, es de esperar que las fricciones entre ambos gigantes repercutan en las políticas nacionales de la región.

Uno de los países cuya situación a medio plazo puede servirnos como termómetro del estado de la geopolítica iberoamericana es Chile, sumido como está en un proceso de reforma constitucional, uno de cuyos objetivos es la modificación de los derechos de explotación de los recursos naturales, muy especialmente los hídricos, elemento estratégico para la industria extractiva, principal beneficiaria de la liberalización impulsada por Pinochet, de la que emergió un ecosistema económico en el que la que política y negocios se solapan con frecuencia.

China pugna por hacerse un sitio en la economía chilena, un mercado cuyos principales inversionistas son España, EEUU y Canadá. En fechas recientes, China adquirió el 24 % de la chilena Sociedad Química y Minera, y el 27 % de la distribuidora de energía Transelec. Paradójicamente, estas inversiones han sido posibles porque China se ha beneficiado de la laxitud normativa que ha favorecido históricamente a las empresas norteamericanas en Chile, por lo que, a priori, no tiene incentivos para dar apoyo a una nueva constitución que restrinja su capacidad de inversión y limite el impacto medioambiental de los negocios que controla.

Por el contrario, a Estados Unidos le interesa precisamente lo contrario, tal y como se infiere del texto del memorándum de entendimiento suscrito entre “América Crece” y las autoridades chilenas, redactado para eludir el escrutinio parlamentario. Está previsto que Chile celebre un referéndum para la ratificación de la nueva constitución a mediados de 2022. Cuanto ocurra en el país andino durante este ínterin, será un buen indicador de cómo evoluciona este inédito duelo de titanes en el “patio trasero” de los Estados Unidos de América.