Reflexiones sobre gestión de crisis

La palabra crisis se ha banalizado por haberse abusado reiteradamente de ella y asociado a eventos sin dramatismo físico. Los hombres siempre han pensado en crisis: economía, religión, familia, Estado, política, educación, arte, personas… Todo apunta a una crisis de dirección, de sentido. El hombre teme la incertidumbre y la inestabilidad, tiene vocación de eternidad. El miedo le hace recrearse en la palabra y la reitera una y otra vez, pero solo cuando alcanza de modo arbitrario a la vida física tiene su auténtico valor.

El concepto crisis es una idea abierta con un relevante componente de subjetividad, pero también es una palabra que ha evolucionado, lo que no priva de interés conceptual a su estudio etimológico. Parece ser que proviene del término latino crisis que, a su vez procede de la griega de igual fonética —‘crisos’— y se refiere a ‘cambio’, ‘mutación’. Desde otras fuentes, se ha sugerido que proviene del verbo griego ‘krinein’ que significa decidir1. En cualquier caso, decisión y cambio son dos características fundamentales, a lo que se suma una tercera: su representación mediante ideogramas chinos la liga con la idea de oportunidad. La oportunidad para hacer cambios por la legitimación que aporta.

Surge asociada, como decíamos, a lo físico, a la medicina. Inicialmente el término fue utilizado con referencia al curso peligroso de una enfermedad. Estaba referido a un punto en el que las cosas dejaban de ser lo que eran para pasar definitivamente a ser otra diferente y, aunque manteniendo la tendencia, nunca vuelven a ser como antes. Se impone una decisión que podía precipitar la resolución en un sentido u otro. Y es que con los problemas pasa lo que decía Maquiavelo de la tesis “que en los comienzos es fácil de curar y difícil de conocer, pero que más tarde si no se la detectó al principio ni le aplicaron remedio alguno, es fácil de conocer y difícil de curar”2. La prevención es siempre la mejor opción, pero hacen falta medios.

El sentido que hoy encierra es mucho más amplio y se aplica al giro peligroso que pueden tomar ciertos acontecimientos políticos, económicos o militares, en los que hay que tomar algunas decisiones y ejecutar acciones para restablecer la normalidad. Todo lo cual se puede entender como un momento decisivo3.

Y es que las crisis son una ocasión en que se cuestionan los fundamentos, lo que habitualmente resulta incuestionado. Los principios que regulan la vida ordinaria, al tiempo en que se requieren decisiones de singular trascendencia en un plazo para tal cosa más corto del que habitualmente correspondería, al margen de los protocolos ordinarios y con un nivel de conocimiento de la cuestión planteada más bajo de lo que sería deseable.

“Cuando los cimientos se tambalean, ¿qué podrá hacer el hombre justo?” (Salmo 11) se pregunta el salmista sin dar respuesta alguna, salvo mostrar confianza en Dios. Nada más efímero que dotar de pretensiones de eternidad a lo contingente.

Pero la crisis es algo más que una palabra. El hombre posmoderno —la figura cultural del nuevo milenio— soporta peor el desorden en su entorno y la inseguridad que el primitivo anclado en la tribu —existe un ansia casi infinita y hasta antinatural de seguridad porque ninguna comunidad podrá estar jamás completamente a salvo de peligros naturales y antropogénicos4, la seguridad no es algo natural y es costosa—, lo que unido a su profundidad hace que la crisis no sea una cuestión meramente económica o de salud, sino política y hasta llega a alcanzar el corazón identitario de la sociedad, su sistema de valores. La seguridad, por dejarlo claro, no es por más que lo queramos un derecho natural.

La resiliencia de una comunidad puede ser entendida como la capacidad de absorber la presión o las fuerzas destructivas a través de la resistencia o adaptación; la capacidad para gestionar o mantener ciertas funciones y estructuras básicas durante contingencias; y la capacidad de recuperación después de un evento. Estamos ante un concepto más amplio que el referido a una ‘capacidad’ o la ‘moral’ de un grupo en la medida en que transciende a ambos5. Y ya el propio Napoleón decía que “lo moral y lo material están en relación de tres a uno”6.

Enfocarse en la resiliencia supone centrarse en lo que las sociedades pueden hacer por sí mismas. Los términos ‘resiliencia’ y ‘vulnerabilidad’ son las caras opuestas de la misma moneda, pero ambos son términos relativos.

Como la vulnerabilidad, la resiliencia es compleja y multifacética. La ‘comunidad resiliente ante los desastres’ es un ideal inalcanzable. Así, la crisis queda como un concepto íntimamente relacionado con resiliencia en la medida en que encarna un reto a esta hasta su propia contradicción. Una crisis es una perturbación puntual e imprevista del sistema que supone su cuestionamiento, al exceder los límites y la previsibilidad de los problemas ordinarios.

Asimismo, estresa a la sociedad, ensanchando y haciendo más visibles sus costuras, sus líneas de debilidad que se ven ensanchados. Sufren un estrés especial en algunos puntos nodales, las líneas de juntura en que interaccionan Estado y sociedad fruto de la carencia de información, las dudas sobre las decisiones adoptadas y la emocionalidad ligada a las incertidumbres de la crisis. El binomio Estado-sociedad y la cultura que envuelve al conjunto, se ven afectados en mayor medida conforme menor sea el grado integración, esto es, la resiliencia del conjunto queda determinada por el elemento con menor falta de integración.

Como se ha visto no existe una definición única de crisis como resultado de su carácter subjetivo. Así, la definición de crisis ofrecida por el Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos de la agencia norteamericana del FBI en 2011 la considera como una seria amenaza a las estructuras básicas, a los valores fundamentales y a las normas de un sistema y se encuentra caracterizada por urgencia en el tiempo, circunstancias altamente inciertas en la que se precisan decisiones críticas.

Definición diferente es la aportada por el Colegio de Defensa de Suecia que establece que una crisis sea una situación en la que los actores clave perciben que los valores fundamentales se encuentran en juego. Existe incertidumbre y urgencia.

De este modo, si en una definición se considera la crisis fruto de la existencia de un elemento objetivo —y hasta físico— sin duda es una amenaza. La otra hace hincapié en su naturaleza de percepción y, por ende, subjetiva, recogiendo de este modo el componente situacional y de imagen con que cuenta. Son los elementos psicológicos intrínsecos al desarrollo de una crisis, eso sí, trasladados a escala nacional o incluso global.

Queda claro a partir de estas definiciones, pues figura en las premisas, que las crisis amenazan valores de alta prioridad para la sociedad, el Estado o la nación de modo que pueden afectar de forma grave a la vida o intereses de los ciudadanos, a la seguridad ciudadana, al sistema socioeconómico de la nación o a la seguridad su independencia.

Además, en ambas definiciones se insiste en que existe una carencia de información pese a la cual se deben tomar igualmente decisiones. Merece reseñarse en este contexto que el general Colin Powell recomendaba utilizar la regla “p@70” en la que “p” es la probabilidad de éxito y la cifra es el porcentaje de información adquirida, recomendando actuar cuando se considerase que se disponía de, al menos, el 70% de la información juzgada necesaria. En el supuesto de encontrarse por debajo hasta el 40% recomendaba seguir esperando. Y de estimarse obligada la decisión, si se encontraba entre el 70% y el 40% recomendaba seguir el propio instinto.

A esta circunstancia de carencia de información para la implementación de decisiones, la suele acompañar un ritmo rápido de los acontecimientos, junto a una sensación ficticia o real de escalada, lo que hace se perciba la necesidad de adoptar medidas inmediatamente. El terrorismo induce emocionalmente tal sentimiento pretendiendo con ello suplir la racionalidad en la gestión de la respuesta.

La cuestión es que la política está muy relacionada con la percepción. Como recuerda el conocido teorema de Thomas: “Si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias”. De este modo, otra característica de las crisis es la urgencia7, pues en tanto que percibida se transforma en real. Estamos ante un elemento en que concurren tanto la definición aportada por el Colegio de Defensa de Suecia y el FBI. Esta hace obligada la adopción de decisiones sin disponer de todos los datos necesarios o con incertidumbre en torno a su precisión y la amenaza que supone al corazón del Estado.

La urgencia es una cuestión por ponderar en el proceso toda vez que hace que, como ya hemos visto, se produzca una ruptura con el proceso normal de toma de decisiones y también una tendencia a hacer frente a los problemas con soluciones a corto plazo por los resultados más inmediatos. Con ello, se corre el riesgo de obviar las implicaciones en clave de futuro, toda vez que esa prospectiva queda relegada ante la necesidad de afrontar el presente.

Las decisiones que se toman en una crisis son de este modo extemporáneas, excepcionales y no regladas. Si, por un lado, difícilmente son mejores que las que obedecen a una estrategia a largo plazo; por otro permite la adopción de medidas que en otro caso no hubieran podido adoptarse y a las que la situación da pie.

Además, las crisis son por definición coyunturales8, puntuales, no obedecen a la naturaleza estructural del Estado, al marco ordinario de respuestas con que cuenta el Estado; en otro caso serían problemas, no crisis. Es el caso de la gripe cuya previsibilidad estacional hace que tenga una respuesta adecuada por parte del sistema de salud a no ser que revista una gravedad excepcional.

Es interesante ver como en las crisis se produce también un fenómeno que Clausewitz denominaba “fricción” en base al cual “[todo] es muy sencillo, pero lo más sencillo es difícil. Estas dificultades se amontonan y determinan una fricción que nadie que no haya visto la guerra puede representarse felizmente”9. Fricción que viene producida por el azar, el miedo, las imprevisiones más simples de materiales y recursos fácilmente obtenibles en situaciones ordinarias… Pasar de las musas al teatro no es un ejercicio de magia, el papel lo aguanta todo. La realidad está hecha de cosas sencillas y fáciles (pilas, cuerdas, etc.) cuya carencia en el momento crítico puede tener consecuencias insondables.

Las crisis someten a un estrés a las organizaciones ordinariamente encargadas de dar una respuesta a la situación generada, a un esfuerzo que sensiblemente supera los niveles ordinarios, circunstancias por la que no pueden dar una respuesta al nivel adecuada.

Y es que las organizaciones suelen trabajar con criterios de eficiencia (relación entre lo conseguido y su coste), si bien, y como no puede ser de otra manera, la eficacia (relación entre lo propuesto y lo conseguido) no se ve en absoluto desatendida. En las crisis, la eficiencia, sin ser ahora tampoco despreciada, es un factor mucho menos ponderado.

La elevada ponderación de la eficiencia en la vida ordinaria asociada a la imprevisibilidad y el excepcionalismo de las crisis, así como el amplio espectro de opciones que pueden presentarse, hacen que su preparación se encuentre desincentivada porque difícilmente pueden prepararse frente a todo el espectro de eventos posibles. Y es que el gasto en prevención es, en general, muy poco eficiente en el contexto de sistemas presupuestarios que raramente satisfacen todas las expectativas. Los medios que se invierten en su prevención, por su especificidad, no pocas veces se pierden y se tornan en una inversión baldía para un Estado con unos niveles de gasto siempre crecientes en situaciones de normalidad. Así, la prevención se encuentra desincentivada por poco eficiente.

La gestión de crisis se refiere a todas las medidas tomadas antes, durante y después de una crisis para minorar o reducir el daño causado.

De este modo, lo que se pretende con la gestión de crisis es restituir las condiciones previas en el más breve plazo posible, dando marcha atrás en el tiempo y evitando que la situación vuelva a reproducirse. En palabras de Manuel Fraga, “Lo importante en tiempos de crisis es salir de ella. Hay que buscar entre el oleaje, las rocas que sirvan de punto de arranque y de apoyo a la escollera que vuelva a garantizar la paz”10.

Esa es la razón por la que la rápida vuelta a la normalidad tras los atentados del 11-M fue considerada como un éxito a nivel internacional; y la razón también por la que los terroristas trataran de perpetuar su efecto atacando otras líneas ferroviarias durante los días siguientes.

Estamos, como hemos visto, ante una gran diversidad de eventos: terrorismo, pandemias, cuestiones de seguridad ciudadana, problemas de infraestructuras y transportes, tecnologías de la información, catástrofes naturales, problemas medioambientales, crisis transfronterizas, accidentes industriales, entre otros11. Pero es posible disponer de modelos metodológicos básicos que permitan configurar una primera respuesta adaptable a cada caso.

La gestión de crisis debe ser enfocada desde dos puntos de vista; uno es el de la prevención con la que se trata de evitar que algo ocurra; y el otro es el de la respuesta para que, en el caso de que ese algo ocurra, sus efectos sean mínimos, lo cual cuenta con una doble vertiente: protección y mitigación. El camino de la prevención pasa inexorablemente por la reducción del riesgo; y el riesgo se reducirá en tanto que se sea capaz de reducir las amenazas y las vulnerabilidades, pero también y en lógica inversa incrementando la resiliencia del grupo.

El aspecto más fundamental en la gestión de crisis, además de la prevención, es la respuesta. Esta es preciso que sea integrada; para ello se debe establecer una relación de objetivos estratégicos que servirá de base al planteamiento relacionado con la gestión de crisis. Una vez establecidos los objetivos, se planificará su consecución, generándose unos protocolos de actuación que deberán de implementarse para, posteriormente, monitorizar su cumplimiento. Para la ejecución de estos protocolos será necesario, a su vez, la adquisición de las capacidades precisas.

Estar preparado para responder también requiere una actitud proactiva para evitar en lo posible la improvisación. Esta actitud hace necesario poseer una doctrina de gestión de crisis que unifique los criterios de actuación y sirva de base para el planeamiento. Disponer de unas capacidades de respuesta reales, esto es, que estén materializadas en medios y doctrina de empleo y así comprobadas mediante ejercicios y con personal adiestrado. Y finalmente, si la entidad de la crisis lo justifica, convertir la política de gestión de crisis en política de Estado.

Evitar la sorpresa es la tercera condición para una respuesta integrada. Esta no es otra cosa que la abrupta revelación de que se ha estado trabajando con una defectuosa percepción de la amenaza en relación con un riesgo extraordinariamente peligroso, dirigido a valores e intereses esenciales del Estado. Supone un fallo completo en inteligencia, capacidades, etc. en lo que se conoce como la ‘cadena de la no reacción’ y que impide una mínima respuesta. Ello exige sistemas de alerta temprana, vigilancia, análisis y un ejercicio de prospectiva que la eviten.

Por lo expuesto, la gestión de crisis debe ser vista como un todo. Los principios que regularían este proceso serían, en primer lugar, la anticipación; esta se encuentra basada en la identificación y el análisis del riesgo, la amenaza y el peligro. Un riesgo es una eventual contingencia que, en el supuesto de alcanzar una forma concreta, llega a ser percibido como un peligro. Cuando el peligro se manifiesta abiertamente es una amenaza. Cuando esta se materializa, se produce un daño. Una sociedad está segura cuando se encuentra libre de riesgos, peligros y amenazas12. Hay que impedir anticipadamente la progresión entre estadios, eso es prevención; y evitar, particularmente, un último estadio en el que las amenazas se concreten finalmente en daños.

La preparación es también clave. Se debe disponer no solo de los medios materiales y humanos necesarios y la doctrina de empleo, sino también de la estructura con la correspondiente distribución de funciones y responsabilidades. La continuidad es difícil por el excepcionalismo de las crisis; implica un esfuerzo sostenido y sostenible e integrado y coordinado de todos los medios implicados; implica un esfuerzo de previsión notable. La dirección de los resortes básicos de mando debe encontrarse prestablecida; durante la gestión de crisis es imperativa la claridad de propósito y el acuerdo entre los gestores en la consecución de los objetivos, lo que requiere desarrollar un esfuerzo pedagógico. La descentralización implica la delegación de funciones, la subsidiariedad; la respuesta local es fundamental por su inmediatez y conocimiento del medio, mientras que la coordinación queda consignada a nivel central, cuando la práctica normal es la contraria, una ejecución centralizada. La integración, como la unidad de mando y control, así como una coordinación efectiva entre gestores y ejecutores. La cooperación en todas las dimensiones —interministerial, gobiernos centrales y autonómicos, internacional, etc.— basada en el entendimiento y la confianza mutua, lo que requiere generar previamente una cultura de colaboración y promover el mutuo conocimiento y posibilidades. La comunicación debe ser fluida en ambos sentidos de todas las vías posibles, incluidas las de la opinión pública.

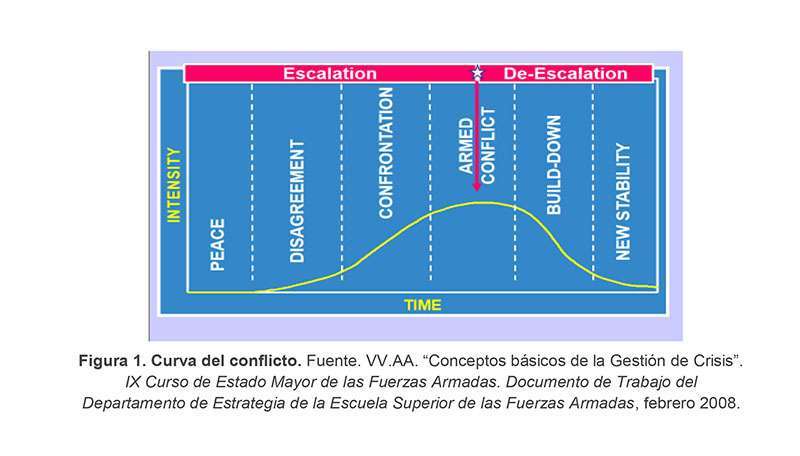

La representación de un conflicto en el tiempo es la de una curva simétrica, resultado de desplegar sobre esta variable temporal dos fuerzas en oposición. En un momento dado, la curva se eleva ligeramente; a partir de un punto de fuga se produce su rápido incremento hasta que una de las fuerzas se impone y la curva alcanza su clímax y comienza a descender para, a partir de un punto, hacerlo de un modo más acentuado volviendo a restituir la situación de origen.

Este esquema también resulta válido para crisis, aunque en este caso la curva pierde por completo la simetría. Y es que, como consecuencia de su comienzo brusco, la curva se desplaza a la izquierda acortándose esta parte por su súbito incremento que al poco asciende a alcanzar un máximo o clímax. A partir de este, la desescalada es mucho más paulatina; la curva baja sensiblemente más despacio, pues las medidas de respuesta son mucho más lentas.

Atendiendo a la definición que se ha dado de gestión de crisis, tendríamos tres fases singularizadas por los adverbios antes, durante y después a las que atenderemos de un modo diferenciado.

Se refiere a las actuaciones anteriores a que se produzca la crisis, para evitarla, preverla y gestionarla. Para conseguir este objetivo deberán de analizarse primeramente las amenazas. Esto requiere ante todo un ejercicio de imaginación y prospectiva. Estamos ante una vigilancia estratégica, pero también ante un esfuerzo de monitorización y seguimiento, aspectos estos fundamentales en la prevención. Cuando se ve venir la posibilidad de la crisis es necesario identificar los elementos imprescindibles (capacidades, indicadores, etc.) para asegurar su gestión; eso es fundamental. En este sentido Michel Godet apuntaba: “La anticipación no tiene mayor sentido si no es que sirve para esclarecer la acción. Esa es la razón por la cual prospectiva y estrategia son generalmente indisociables… Los conceptos de prospectiva, estrategia y planificación se encuentran en la práctica íntimamente ligados”13.

Una vez obtenida una lista “sincera” y completa de amenazas, se deberá enfrentar esta con las medidas de seguridad para extraer las vulnerabilidades. Este proceso de confrontación debería llevarse a cabo idealmente por una institución independiente mediante un proceso similar al de una auditoría. Las vulnerabilidades deberían subsanarse y, de no ser posible, estudiar las medidas más eficaces en orden a mitigar sus efectos.

El principal problema de la prevención es no haber realizado previamente una discriminación adecuada de las amenazas y evaluado propiamente tal riesgo que, muchas veces, no se concreta en sí mismo tanto como en los efectos que tiene en otras áreas. Estos son muy numerosos, diversos y no guardan necesariamente conexiones entre sí, lo que hace que algunas soluciones sean redundantes y hasta se produzcan interferencias entre las instituciones, por eso es conveniente abordarlas sectorialmente, lo que permite agruparlos y fortalecer los elementos comunes.

Consecuentemente, se deberán desarrollar planes de contingencia enfocado a cada sector en riesgo o susceptible de provocar una crisis (bioquímico, informático, energético, financiero, comunicaciones, sanidad, etc.). Estos deberán ser llevados a cabo por unidades especializadas en el campo correspondiente, y dedicadas en exclusividad en la medida de lo posible. Tal cosa debe ser fruto de un ejercicio de prospectiva que no se centre exclusivamente en la crisis pasada, pero que tampoco la desatienda pues sería todavía peor en términos de confianza.

Toda vez que, dada la complejidad del escenario, las vulnerabilidades son muchas con lo que difícilmente se podrían cubrir todas, siendo más eficiente a partir de un cierto punto, fortalecerse la capacidad de la sociedad para resistir los embates por llegar.

La formulación conceptual de la resiliencia, aunque intuida por muchos —Clausewitz entre otros— es relativamente reciente y se debe a Bolwby (1992) que la definió como “resorte moral, cualidad de una persona que no se desanima, que no se deja abatir” e incorpora dos componentes: La resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad para proteger la propia integridad bajo presión; y más allá de la resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles. El concepto incluye, además, la capacidad de un sistema social de afrontar adecuadamente las dificultades de una forma socialmente aceptable14.

Esta etapa se caracteriza por la adopción de decisiones. Estas, sin quedar constreñidas a ellas, pues las crisis incorporan elementos novedosos y de difícil previsión, deben basarse en protocolos de actuación, validados por la experiencia y la práctica mediante ejercicios.

Lo más relevante es la identificación de las piezas maestras que definen al puzle que plantea la crisis, es decir, a la fijación del marco para su correcto encuadre. Urge encontrar referencias en las que apoyar las decisiones. Son lo primero para dar la respuesta más ajustada al caso. De este modo, se actúa como si se dispusiese para el caso de una máquina de rayos X, ubicar el plano exacto de la lesión, sin profundizar más de lo necesario —Napoleón lo identificaba como el problema que de los generales que ven demasiado lejos— ni tampoco menos. Hace falta comprender el problema correctamente y en su integridad.

El enfoque para resolver los problemas de percepción y referencias es la multidisciplinariedad, tanto en su captación y evaluación como en la decisión sobre las medidas a adoptar o en su implementación. El discernimiento exige de un análisis multidisciplinar, pero también multifocal, multirreferencial, para perfilar el problema. La visión desde distintas referencias, esto es, desde diversas ciencias, ángulos y posiciones ayuda a su comprensión. Es lo que se conoce como la Ley de la Diversidad requerida formulada por el neurólogo William Ross Ashby según la cual “solo la variedad absorbe la variedad”.

Estas decisiones deberán ser llevadas a cabo en el ámbito de lo que se han llamado las tres C.

- Comunicación: se establecerán los canales de comunicación y protocolos necesarios para que las intenciones de los gestores lleguen sin contaminar a los operadores que periódicamente deben ser comprobados.

- Cooperación: entre las diferentes administraciones públicas y de estas con la sociedad civil.

- Coordinación: fundamental, no solo para conseguir la deseada sinergia de los siempre escasos medios disponibles, sino incluso para evitar, además, que estos puedan entorpecerse mutuamente en su labor.

Entre los obstáculos a salvar durante la gestión de crisis merece citarse el ya referido excepcionalismo que produce también una tendencia hacia la propia negación de la realidad, la negativa a aceptar una situación excepcional por tal motivo y por tanto la inercia, el recurso a los criterios ordinarios. Este se fortalece cuando se han tomado decisiones incorrectas y más aún si se han hecho públicas. Estamos ante un error de valoración de particular trascendencia. Como resultado, el efecto sorpresa es mayor y sus consecuencias son, para empezar, el aumento de los tiempos de reacción o la no disponibilidad de los medios que posean doble funcionalidad y se encuentren empeñados en otras tareas. Además, se puede perder la confianza de la audiencia en el envite.

A ello se suma la sobrecarga de trabajo; los relevos del personal y la falta de una formación acorde específica para el objeto de la crisis. La inexistencia de canales de comunicación adecuados para el caso y una ineficiente gestión de la información disponible. Deficiencias todas ellas que habrán de suplirse.

Además, las estructuras de las organizaciones tienen limitaciones para la gestión de crisis. Estas limitaciones están referidas a:

- Diseño: las organizaciones de ordinario trabajan en positivo, esto es, suelen estar diseñadas para la realización de tareas u obtener ciertos productos, no para evitar que ciertas cosas no ocurran, como de común sucede en el caso de las crisis.

- Información: este factor es crítico para la unidad de acción. Las organizaciones en la gestión de crisis suelen enfrentarse a grandes dificultades en el proceso de información, sobre todo en su distribución, tanto a nivel ascendente como descendente como consecuencia de su reconfiguración para adaptarse al problema. Los canales deben comprobarse y adoptarse estándares y un lenguaje común. Se debe también reconfigurar esto conforme a la evolución de los objetivos y someterlos a una permanente evaluación.

- Cooperación: las empresas, organizaciones e instituciones en un estado ordinario frecuentemente tienen un limitado conocimiento unas de otras. No existen canales regulares ni una cultura de colaboración y, consecuentemente, no se exploran suficientemente los intereses y campos de acción concurrentes. Sin embargo, la naturaleza multidisciplinar de las crisis puede obligar ella. Interesa en el contexto de la crisis, y aún antes de que suceda, establecer protocolos de colaboración y canales para poder hacerlo. De no hacerse así, se pueden producir redundancias y duplicidades en unas áreas, y abandono y falta de recursos en otras. A la diversidad se responde con diversidad.

- Estructura: una estructura eficaz deberá ser de coordinación centralizada y ejecución descentralizada. Esto es lo contrario de lo que normalmente ocurre y que resta iniciativa a los operadores.

- Eficiencia: en la gestión de crisis tiene como objetivo la eficacia, lo cual requiere de una lógica de pensamiento diferente. En un régimen ordinario la eficiencia tiene un mayor peso que en situaciones de crisis.

Las crisis someten a las organizaciones encargadas de dar una respuesta a la situación generada a un estrés cuando, las más de las veces, no suelen funcionar a pleno rendimiento, esto es contar con unos niveles de preparación adecuados ni con el número de personal adecuados debido a la excepcionalidad intrínseca a su naturaleza, obligando a establecer relaciones de cooperación no previstas y hasta utilizar medios de fortuna con vistas a posibilitar una respuesta sinérgica del sistema.

En cualquier caso, para la resolución de las situaciones de crisis, los Estados cuentan por ello con unas unidades y redes específicas de Protección Civil. No obstante, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden contribuir a reforzar su actuación cuando no a asumir algunos de sus cometidos por razones de eficacia o economía de medios.

La realidad es la mejor escuela y el mejor examen. Por eso, una vez se haya superado la crisis, se debe recopilar información, analizarla, implementar los cambios y probarlos. Así, las fases que marcarían este continuo comenzarían con una síntesis: o recopilación de datos, para obtener de esta manera un conocimiento completo de lo ocurrido en clave de futuro. Aprendizaje: la realidad es fuente de experiencia. Es, como decíamos, un examen completo cuyos resultados no se pueden obviar y extraerse lecciones aprendidas. Cambio: implementar las lecciones aprendidas en la doctrina vigente. Nada se aprende si nada cambia. Evaluación: comprobar hasta donde sea posible los cambios introducidos. Investigación: es un proceso de revisión que no finaliza tras el proceso descrito, sino que la actitud proactiva y de perfeccionamiento o, incluso, de permanente cuestionamiento del marco vigente.

Uno de los problemas más frecuentes a la hora de realizar autocrítica tras una crisis es el derivado de una tendencia hacia la autocomplacencia. Esta surge de modo natural toda vez la demanda de responsabilidad —incluso legal— que de lo investigado se puede deducir. Esto es, como puede comprenderse, un factor negativo para la investigación razón por la que, dada la importancia que muchas veces tiene esta y para liberar a quienes informan de responsabilidad y puedan hacerlo con rigor, se crearon fórmulas como la seguridad operativa para la aviación. Con esta fórmula se libera a la información obtenida del control judicial asegurándose su mayor veracidad.

La recopilación de la experiencia y la implementación de conclusiones, como puede verse, es una cuestión no menor y debe preverse durante la propia gestión de crisis. Además, no hay que conformarse con la propia experiencia, sino que es hasta mejor servirse de la de otros. Por eso, a modo de ‘benchmarking’, conviene explorar tanto en las crisis que han tenido terceros como en los modelos de los que se dotan.

La comunicación es un factor crítico inherente a todo proceso público, cualquiera que sea su naturaleza. Las crisis, por su ruptura con lo que es habitual, pueden ser relevantes desde un punto de vista informativo. Y es que toda crisis del tipo que sea genera una crisis informativa, lo que, en no pocas ocasiones, resulta más relevante que el problema al que obedece. Pensemos por ejemplo en un incendio en una discoteca, en estos casos no pocas veces son más los muertos por aplastamientos que aquellos resultado de la acción directa del fuego. Algo parecido sucede a veces en las crisis a gran escala.

las crisis de nivel estatal afectan a la confianza de la ciudadanía, ya que dejan al descubierto, e incluso magnifican, buena parte de los defectos de las estructuras del Estado, ponen en evidencia a su sistema de alerta y prueban su capacidad de respuesta exhibiendo públicamente los peligros que se ciernen sobre ella y sus debilidades. Son así asuntos siempre relacionados con la seguridad nacional.

La percepción o la imagen son cruciales en un mundo tan mediatizado como el actual, donde esta prima sobre la realidad.

Nada existe si no es publicado, ni siquiera la propia crisis en tanto que hecho subjetivo: su existencia, no pocas veces, debe ser aceptada por el público como tal. Este frecuentemente decide si lo es o no. Los éxitos o fracasos en su resolución no serán tenidos en cuenta si no llegan a publicarse; y lo serán según cómo y cuándo se publiquen. El problema ha dejado de ser referido a su propia naturaleza para transformarse en un problema de opinión pública.

Una buena comunicación es fundamental para la correcta resolución de una situación de crisis, toda vez su ya aludida naturaleza subjetiva. De hecho, su éxito o fracaso lo decide la opinión pública; y, al mismo tiempo, una inadecuada gestión informativa la puede agravar. Así, por ejemplo, un atentado no puede destruir un Estado, pero la propaganda posterior puede hacer caer a un gobierno

Según el ‘Crisis Communication Handbook’ publicado en 2008 por la Agencia de Suecia de Gestión de Emergencias, la experiencia obtenida muestra que la comunicación compromete entre el 70 y el 80% del tiempo dedicado a la gestión de crisis. La imagen que llega a la opinión pública de una crisis y su gestión es la que crean los medios, es decir, puede ser más importante la imagen que se da que la propia gestión que se hace. Sin credibilidad, sin reputación, las órdenes no se obedecen igual y, por ello, las crisis no se resuelven; y todo ello como resultado de una mala gestión comunicativa.

La sociedad a través de los medios de comunicación exige información abundante, veraz y en tiempo real. Los medios tienen sus propias características. La gestión de la información y la relación con los medios de comunicación son tareas fundamentales a la hora de afrontar una crisis, lo que supone una demanda clamorosa de profesionalidad.

Así, la validez de la información es muy efímera y caduca rápidamente por lo que debe gestionarse con prontitud. El conocer qué información, cuánta y cuándo debe ser proporcionada, es el fundamento de la destreza comunicativa. La reputación puede ser ganada, perdida o mantenida, simplemente a base de una estrategia comunicativa y sin importar lo que realmente haya ocurrido; y una vez perdida afecta a la gestión de la crisis, y difícilmente puede recuperarse en el tiempo en que esta dura.

Se precisa, por tanto, de un profesional que se haga cargo de las labores de comunicación, centralizando esta, enviando el mensaje conveniente y evitando que los periodistas interfieran el trabajo de quienes se dedican a afrontarla mientras gestionan en tiempo real información relevante. Es esta una necesidad crítica que debe afrontarse desde el primer momento.

Por ello, es conveniente designar cuanto antes un portavoz que sirva de enlace con los medios de comunicación. De no hacerlo así, los medios tratarán de contactar con cualquiera, en cualquier momento y en cualquier situación; provocando al menos dos consecuencias negativas. La primera es que el personal será interrumpido en su trabajo y en momentos cruciales; y la segunda es la imposibilidad de hacer llegar a la opinión pública el mensaje que queremos transmitir perdiendo con ello la gestión de la noticia. Los fallos de comunicación son, como decíamos, difícilmente reversibles.

Y esa es la cuestión, porque la información se ha vuelto de por sí incontrolable toda vez el radical proceso de cambio que se ha producido en el patrón de comunicación. Las sociedades del siglo XXI consumen grandes cantidades de información y lo hacen de un modo relacional. Esto es que sus fuentes se encuentran condicionadas por lo que hace su entorno más próximo al que se dota de veracidad. El receptor se convierte en emisor, generándose una cadena de distribución que determina que la información recibida disponga, al margen de su certeza, de un gran nivel de credibilidad. En la era de la información, tanto las tecnologías para la edición como la distribución de la información lo hacen todo más fácil. El escenario informativo se ha hecho más complejo, pero también mucho más potente.

En 2016, ya un 62% de los adultos estadounidenses accedían a noticias a través de las redes sociales; y un 44% a través de Facebook15. Las redes sociales son, de este modo, el eje sobre el que se construye el ‘ecosistema de información’ en el siglo XXI al tiempo que también constituyen una expresión de esa horizontalidad democrática que da voz a todos los actores con independencia de su calidad.

Como consecuencia, los medios convencionales han perdido el monopolio de la distribución de la noticia. Este siempre ha quedado en parte en manos de quienes las producen que ahora son agentes individuales que no son profesionales16. Y su canalización ha quedado consignada por diferentes factores uno de los cuales y no necesariamente el más relevante, es su veracidad.

Las noticias falsas, la desinformación en el contexto de una crisis es particularmente dañina siendo, además, su control difícil. Estresa las estructuras del Estado en un momento en que, de por sí, se encuentran estresados. Además, instalan en la desconfianza a la ciudadanía hasta el extremo de haberse convertido en un grave riesgo para la Seguridad Nacional al tensionar tanto a la sociedad como al aparato que la soporta. El reino del algoritmo, de los automatismos y de la falta de periodismo de calidad le deja el camino expedito17.

La desinformación crece y exhibe maliciosamente las contradicciones y vulnerabilidades de las sociedades utilizando las oportunidades que se le presentan y generando una crisis en la confianza al inducir una crisis de información o incluso de reputación que merma, desvía o destruye el esfuerzo comunicacional algo que, como se ha dicho, es fundamental para la correcta resolución de cualquier crisis. Con ello, se pretende aprovechar el momento que esta ofrece para debilitar las instituciones y provocar la atomización de la sociedad.

La globalización, y el proceso de interconexión que trae consigo, consiste en un fenómeno decisivo para entender la problemática del siglo XXI. Un siglo de confusión resultado de la mezcla de categorías que hasta hace poco se consideraban excluyentes —y no mantenían relaciones entre sí— como demanda la necesidad general de proyectar una respuesta integral ante retos complejos. Pocas cosas resultan ya auténticamente sencillas.

La sustitución de la Defensa por un concepto más amplio como lo es la Seguridad es la respuesta a los nuevos retos como señala la ya citada Ley de la Diversidad requerida. Se hace preciso, pues, un planeamiento integrado: político, militar, policial, civil, asistencia electoral, sanitario18. El tiempo y la práctica van haciendo que las respuestas queden definitivamente establecidas. La realidad obliga a ello.

Como resultado de esta lógica, el rol de las Fuerzas Armadas ha experimentado modificaciones significativas. Tradicionalmente, y por meras razones de eficiencia, en no pocas ocasiones, han estado ligadas a funciones de desarrollo interior —especialmente en los países del Tercer Mundo, los cuales no pueden permitirse desaprovechar los recursos derivados de su inactividad— constituyéndose frecuentemente, en tanto que detentadores de la fuerza, en la columna vertebral del Estado, especialmente en aquellos dotados de un bajo nivel de desarrollo institucional y baja o muy baja calidad democrática.

En Occidente, las Fuerzas Armadas han realizado funciones de seguridad (además de las específicas de Defensa) y otras especializadas y relacionadas con la gestión de emergencias. En el caso español, ya la Directiva de Defensa Nacional 01/2004 establecía como una de sus directrices “conseguir una coordinación eficaz entre los elementos civiles y militares que participan en las acciones en el exterior en operaciones de ayuda humanitaria u operaciones de paz o de gestión de crisis”, mientras los artículos 15.2 y 16.2 determinaban como una de las misiones de las Fuerzas Armadas el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria. Las Directivas de Defensa Nacional 01/2008 y 01/2012 perseveran y aun profundizan en esta misma línea. Esta colaboración siempre ha existido explícita o implícitamente.

Las propias características de las crisis les confieren un relevante papel. Su naturaleza imprevista —sino, recordémoslo, serían problemas estructurales y no crisis—, la necesidad de decisiones urgentes, la falta de datos para la correcta composición del escenario, el estrés, la inexistencia de canales de comunicación y protocolos para articular una respuesta, los problemas de la sobrecarga, priorización y distribución de la información, e incluso, la propia naturaleza amenazante de la concatenación de sucesos sobre elementos físicos e inmateriales, la necesidad de improvisar soluciones, la afectación simultánea a múltiples dominios, entre otros.

Por su formación y cultura, las Fuerzas Armadas son especialmente aptas para lidiar con estos menesteres toda vez que la crisis es su ambiente de trabajo ordinario. Entre sus características intrínsecas que inciden más en su idoneidad, merece reseñarse su trabajo en régimen de estrés y sobrecarga, su preparación para un amplio espectro de problemas, una elevada capacidad de reacción —lo que garantiza una pronta respuesta—, su agilidad, la versatilidad de sus medios, su capacidad de respuesta frente a impactos, un personal entrenado para ambientes de dureza, su organización y distribución territorial, sus entrenamientos conjuntos y frente a un adversario hostil, la adaptación de su estructura al modelo de coordinación centralizada y ejecución descentralizada inherente a las crisis, la cultura de trabajo en tiempo real, su capacidad de despliegue…

Además, las Fuerzas Armadas cuentan con unidad doctrinal y una base cultural común, lo que garantiza una respuesta predecible, uniforme y direccionable. Ello es decisivo en la gestión de crisis, y es que, aunque como dijera Von Moltke, no hay plan que resista el contacto con el enemigo; la existencia de un plan en gestión de crisis —más vale un mal plan que ninguno— supone una primera respuesta, al tiempo que establece los distintos propósitos del mando, sus objetivos, que serán conocidos por sus subordinados.

Este plan servirá para un primer choque con la realidad tras el cual puede sobrevenir el desorden. No obstante, y además de la acción coordinadora que pueda ejercerse, la unidad de cultura y doctrina asegurará una respuesta coherente y adecuada a la realidad que se le presenta por parte de todas las unidades implicadas, mientras que el conocimiento del propósito del mando asegurará que la respuesta se produce en la dirección precisa. De esta manera, se habrá alcanzado un nivel de adaptación al problema muy relevante por parte de un conjunto de fuerza no necesariamente conexionado.

La cultura militar es además una cultura generalista, táctica, acostumbrada a regatear con la realidad, a adaptarse y en la que el trabajo en equipo es una realidad cotidiana. Ello hace que pueda apoyar bien a quien sí es un especialista y puede liderar técnicamente la materia.

Por eso, junto a los apoyos puntuales que pueden prestar a la gestión de crisis, no pocos países cuentan además con unidades especializadas en tales menesteres. En el caso de España, se dispone de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con una cultura específica y una práctica que permite la construcción de respuesta y se encuentra muy rodada. Esta institución es desplegable bien como respuesta rápida e inicial ante una catástrofe o como refuerzo a la labor de otros actores.

De hecho, las Fuerzas Armadas españolas se han desplegado en el exterior en diversas ocasiones como respuesta ante grandes catástrofes naturales (el huracán Mitch en 1998, el maremoto en Malasia en 2004, el terremoto en Haití en 2010, entre muchas otras) además de prestado su apoyo en numerosas situaciones puntuales. A ello, se suman razones de eficiencia. Las Fuerzas Armadas están ahí por otras razones, se usen o no. Y su tecnología y medios son, en no pocas ocasiones, de doble uso. Y cuenta con medios, doctrina y personal adiestrado.

De ese modo incrementan la resiliencia de las sociedades, su capacidad para soportar el estrés y el tensionamiento. A fin de cuentas, como nos recuerda Tilly, han servido de armazón al Estado. La resiliencia es concebida en la Estrategia Nacional de Seguridad de 2012 como “la aptitud de los recursos humanos y materiales para afrontar con flexibilidad y fortaleza las situaciones de crisis y sobreponerse a ellas minimizando y absorbiendo sus consecuencias negativas”. Mientras la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 señala que “la resiliencia de la sociedad y de las Administraciones adquiere una importancia esencial. Se trata de fortalecer la capacidad de recuperación ante posibles crisis, manteniendo la estabilidad necesaria para garantizar la continuidad en la acción del Gobierno dirigida a la protección de los ciudadanos y la provisión de los servicios esenciales”.

Con este mandato político se han creado y desarrollado nuevas y específicas estructuras dentro de las Fuerzas Armadas españolas, como la ya citada Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Batallón CIMIC I del Ejército de Tierra (Cooperación Cívico-Militar). Creadas en 2005, estas dos unidades únicas y específicas se entienden en relación con su utilización en el marco de la acción humanitaria y la cooperación con la sociedad civil19.

En cualquier caso, están disponibles, al servicio de los ciudadanos. Esa y no otra es su función. Además, la presencia de las Fuerzas Armadas visualiza notablemente el poder del Estado, algo muy trascedente en el contexto de una crisis, aumentando la confianza de la sociedad y, con ello, su resiliencia.

Las crisis son situaciones que obligan a la adopción de decisiones en el contexto de un ritmo rápido de los acontecimientos, al que acompaña una sensación ficticia o real de escalada con una ruptura del proceso normal de toma de decisiones y una tendencia a hacer frente a los problemas con soluciones a corto plazo que, sin ser las mejores, supongan cuanto menos una respuesta. Además, las crisis son por definición coyunturales20, no obedecen a la naturaleza estructural del Estado en que se producen; en otro caso serían problemas, no crisis.

Es decir, las crisis aúnan elementos emocionales y falta de datos, un coctel peligroso en un momento en que desde la sociedad se demandan soluciones con apremio. Además, no existen protocolos que sirvan a una respuesta sinérgica. El resultado hace aparentemente ineficaz la acción del Estado cuya sorpresa e imprevisión supone un severo cuestionamiento y debilita su eventual acción.

Con esto se están generando procesos complejos en los que identificar la realidad de lo que está sucediendo, las esquinas del puzle, supone un primer paso, para evolucionar después a la priorización de lo urgente y lo importante cómo dos escalas distintas y perfectamente diferenciadas, pero que han de ser puestas en un espacio común sopesándose ambos términos a un tiempo y como un único factor.

Su imprevisibilidad tiene un componente desmovilizador de su preparación. Su naturaleza extremadamente diversa —desde pandemias a terremotos pasando por accidentes químicos o nucleares— unida al carácter excepcional que presentan hace que los medios que se inviertan en su prevención, por su especificidad, muchas veces se pierdan y sean una inversión baldía para un Estado con unos niveles de gasto siempre crecientes en situaciones de normalidad. Así, la prevención se encuentra desincentivada resultando más rentable trabajar la resiliencia del conjunto. De hecho, en un mundo globalizado las vulnerabilidades son tantas que es más eficiente trabajar en mitigar los daños.

La naturaleza integral de las crisis las hace relevantes desde un punto de vista informativo. Toda crisis del tipo que sea genera una crisis informativa que a veces resulta, por lo que de ella se desprende, más relevante que el problema planteado; la razón es que deja al descubierto y magnífica. Buena parte de los defectos de las estructuras de la nación pone en evidencia al sistema de alerta y prueba su capacidad de respuesta exhibiendo el peligro de las amenazas que se ciernen sobre ella y su viabilidad21. El éxito o fracaso en la gestión de la crisis lo va a decidir la opinión pública y va a depender fundamentalmente de la imagen que se haya dado, incluso más que de los hechos objetivos.

Las posibilidades que ofrece el empleo de fuerzas militares, su funcionamiento y organización conforme a los principios de unidad, disciplina y jerarquía, la capacidad de efectuar un despliegue ágil y ordenado sobre el terreno, para concentrar medios aparatosos en poco tiempo le sitúan en las mejores condiciones posibles en caso de emergencia22.

Estas se encuentran diseñadas para soportar situaciones de crisis tanto por su preparación —de signo generalista— a nivel individual como por su cultura, que las capacita especialmente para soportar situaciones de estrés y que hacen viable su actuación en un amplio número de casos. Han sido preparadas para enfrentarse sino a lo imprevisible, si a un amplio espectro de problemas, aplicando la formación adquirida —o su filosofía de actuación— al resto.

Y es que las Fuerza Armadas disponen de una cultura adecuada para afrontar todo tipo de incidencias, de personal acostumbrado a trabajar en situaciones de estrés y con cultura de trabajo en equipo. Por ello, su uso no es solo necesaria sino obligada, por eficaz y eficiente. Nuevos retos, requieren de nuevas respuestas, adecuadas y a la altura del problema que se plantea. El siglo XXI es el siglo de la multidisciplinariedad y la cooperación. Sin ellas pocas cosas son posibles.

1 VV.AA. ‘Conceptos básicos de la Gestión de Crisis’. X Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Documento de Trabajo del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, enero 2009.

2 MAQUIAVELO. (1999). ‘El Príncipe’. Editorial Millenium, Madrid, p. 20.

3 SEPÚLVEDA, Isidro. ‘Análisis y conceptos de crisis y gestión de crisis’. en VV.AA. Realidades y perspectivas de la Gestión integral de Crisis. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid 2008, p. 28.

4 TWIGG, John. ‘Características de una Comunidad Resiliente ante los Desastres. Nota Guía’. Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group del Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido, agosto 2007.

5 TWIGG, John. ‘Características de una Comunidad Resiliente ante los Desastres. Nota Guía’. Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group del Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido, agosto 2007.

6 LIDDELL Hart, B ‘Estrategia: la aproximación indirecta’. Ministerio de Defensa, Madrid 1989, p. 30.

7 SEPÚLVEDA, Isidro. ‘Análisis y conceptos de crisis y gestión de crisis’ en VV.AA. (2007). ‘Realidades y perspectivas de la Gestión integral de Crisis’. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, p. 23.

8 VEGA FERNÁNDEZ, Enrique. ‘La gestión militar de crisis internacionales’ en VV.AA. (2007) ‘Realidades y perspectivas de la Gestión integral de Crisis’. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, p. 343.

9 CLAUSEWITZ Carl Von. (1999). ‘De la guerra T. I.’ Ministerio de Defensa, p. 144.

10 FRAGA IRIBARNE, Manuel; Rodríguez-Moñino, Rafael. (1977). ‘Los fundamentos de la Diplomacia’. Editorial Planeta, Barcelona, p. 12.

11 VEGA FERNÁNDEZ, Enrique. ‘La gestión militar de crisis internacionales’ VV.AA. (2007) ‘Realidades y perspectivas de la Gestión integral de Crisis’. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, p. 344.

12 BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel. ‘La Estrategia de Seguridad y Defensa’ en VV.AA. Monografía núm. 67 del CESEDEN. ‘Fundamentos de la Estrategia para el siglo XXI’, p. 17

13 GODET, Michel. (2001). ‘Creating Future Scenarios Planning as Strategic Management Tools’. Basictools.

14 MUÑOZ GARRIDO, Victoria; DE PEDRO SOTELO, Francisco. ‘Educar para la resiliencia. Un cambio de mirada en la prevención de situaciones de riesgo social’. Revista Complutense de Educación Vol. 16 Núm. 1 2005, pp. 107-124

15 GOTTFRIED, Jeffrey; SHEARER, Elisa. ‘News use across social media platforms’. Pew Research Centre & Knight Foundation. Disponible en: http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/

16 ALANDETE, David. ‘Como combatir la posverdad’ El País 22.11.2016

17 Id.

18 RAGGIO, Benito. ‘Cooperación cívico militar en operaciones humanitarias’. en VV. AA. (2008). VI Seminario de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Fundación CIDOB, Ediciones Bellaterra, p. 115.

19 MORENO IZQUIERDO, Rafael. ‘Fuerzas Armadas y acción humanitaria’. Conferencia para el X Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, enero 2009.

20 VEGA FERNÁNDEZ, Enrique. ‘La gestión militar de crisis internacionales’ en VV.AA. (2007) Realidades y perspectivas de la Gestión integral de Crisis. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, p. 343.

21 I VEGA FERNÁNDEZ, Enrique. ‘La gestión militar de crisis internacionales’ en VV.AA. (2007) ‘Realidades y perspectivas de la Gestión integral de Crisis’. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, p. 343.

22 RAGGIO, Benito. ‘Cooperación cívico militar en operaciones humanitarias’. en VV. AA. (2008). ‘VI Seminario de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo’. Fundación CIDOB, Ediciones Bellaterra, p., p. 112.